Лев Гумилёв - Древняя Русь и Великая степь

- Название:Древняя Русь и Великая степь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-699-16502-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Гумилёв - Древняя Русь и Великая степь краткое содержание

Книга выдающегося русского этнографа Льва Николаевича Гумилева посвящена одной из самых сложных и запутанных проблем отечественной истории — вопросу взаимоотношений Древней Руси и кочевников Великой степи на протяжении всего Средневековья. Увлекательная и эмоциональная, написанная безупречным языком, эта работа стала блестящей попыткой реконструкции подробной и целостной картины истории Евразии в XI—XIV веках.

Древняя Русь и Великая степь - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Грозный X век был временем грандиозных перемен не только на Руси (крещение), в халифате (захват Багдада дейлемитами), в Китае (восстановление единства — династия Сун), но и в степях Северного Прикаспия и Приаралья. Жестокая вековая засуха, поразившая в X в. степную зону Евразии, [79] См.: Гумилев Л.Н. Открытие Хазарии. С. 55—70; Он же. История колебаний уровня Каспия за 200 лет // Колебания увлажненности Арало-Каспийского региона в голоцене. М., 1980. С. 32—47.

ослабила печенегов и гузов, кочевья которых захватила пустыня. Дожди и снега, выпадавшие над просторами Зауралья и на берегах Аральского моря, в IX в. незаметно переместились на север — на берега Оки и Камы. Там множились болота, ручейки превращались в бурные потоки, а Волга каждой весной уносила влагу в Каспийское море, набухавшее до X в. В X в. этот подъем уровня Каспия остановился, так как циклоны переместились еще севернее — в бассейн Белого моря, где стали легко плавать ладьи викингов. [80] См.: Гумилев Л.Н. Викинги не солгали // Природа. 1977. № 5. С. 95—99.

Но для степняков это не было утешением, ибо их родина потеряла озера, вокруг которых еще недавно паслись овцы, и родники, водой которых можно было напоить коней, а количество снега, питавшего жаждущую землю, не прибавилось. Он теперь выпадал в тундре и лежал там, перетоптанный пургой, в ожидании того часа, когда весеннее солнце превратит его в воду, а та растопит вечную мерзлоту и понизит уровень грунтовых вод. Тогда вода озер уйдет в жидкую грязь, и рыба — основной продукт питания северян — погибнет. Немилость природы пала на многие народы в этот жестокий X век!

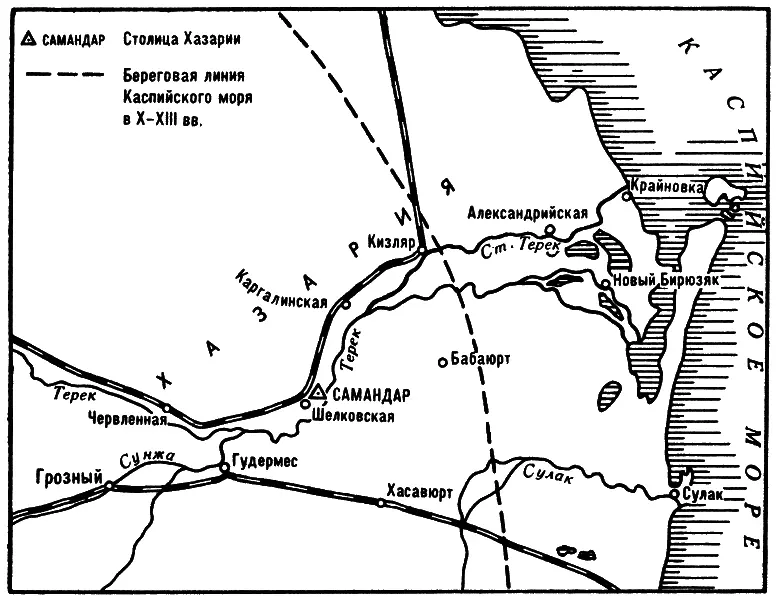

Но уровень Каспия в X в. стоял примерно на той же отметке, что и в XX в. Только в XIII—XIV вв. он поднялся до отметки минус 18 м, но этот подъем уровня не имел к Хазарии никакого отношения, так как не стало ни Хазарского каганата, ни хазарского этноса. Первый пал еще в X в. под ударом русского князя Святослава, второй распался на христианскую (терские казаки) и мусульманскую (астраханские татары) части. Потомки хазар остались, но этническая система исчезла. И этому в Дагестане способствовало не наступление моря, а сложная этнополитическая обстановка: арабская агрессия, миграция евреев из Ирана, культурные влияния армянской Агвании и т. п. Поэтому для истории Хазарии начавшаяся трансгрессия Каспия значения не имела.

Терская Хазария в VIII—XII вв.

И тут необходимо внести ясность в проблему, возникающую при принятом аспекте. Известно, что все обитаемые регионы заселены настолько, насколько это возможно при данном уровне хозяйства. Равнинный Дагестан — это благодатная степь, ограниченная с севера долиной Терека, с востока — Каспийским морем, а с запада — цепью невысоких хребтов и их отрогов, за которыми поднимается горный Дагестан. Трудно найти в Прикаспии уголок, столь благодатный для кочевого скотоводства, земледелия и рыболовства, особенно в эпоху повышенного увлажнения степной зоны. Поэтому эта равнина была всегда густо заселена. [81] См.: Федоров Я.А., Федоров Г.С. Ранние тюрки на Северном Кавказе (Историко-этнографические очерки). М., 1978. С. 142—143.

В первые века н. э. Северный Кавказ населяли сармато-аланы, но они постепенно уступали ведущее положение хазарам, тюркам и савирам. Последних причисляют к гуннскому кругу этносов, но в этих благодатных местах они ассимилировались среди аборигенов — барсилов, сохранив только политическую власть. Правитель гунно-савиров носил титул «эльтебер» и был вассалом хазарского кагана. [82] См. там же. С. 149.

Под его властью жили потомки аланов, оставившие после себя много археологических памятников. [83] См. там же. С. 154—155.

Как будто для внедрения еще одного этноса места не было.

Конечно, эта богатая страна могла принять небольшое число политических иммигрантов, каковыми оказались иранские евреи в VI в., но для того, чтобы их потомки смогли размножиться и обрести собственный ареал, потребовалась железная поступь истории. Арабские вторжения VIII в. превратили страну между Дербентом и Семендером (Самандар) в поле векового сражения.

Селения были сожжены, города разграблены, крепости разрушены, люди, населявшие их, перебиты или уведены в плен. [84] См. там же. С. 173—174.

Страна опустела, и тогда оказались свободными земли, на которых смог поселиться пришлый этнос.

Так мы выявили механизм взаимодействия социально-политических явлений (войны) с демографическими (миграции) и экологическими (внедрение в опустевшую экологическую нишу). Однако отметим, что военный натиск арабов был следствием пассионарного толчка, т. е. явления природного (мутация), хотя доминанта его — алчность и стяжательство — была связана с социально-культурной традицией, накопившейся в предшествовавших арабо-мусульманской культурах Древнего Востока. Другие пассионарии того же толчка вели себя не менее свирепо, но иначе: раджпуты не устанавливали, а крушили деспотическую власть, тюркюты привозили добычу из дальних походов в тороках своих седел, табгачи после побед получали не рабов, а чины и пожалования. И хотя источник энергии был один, воплощалась в действие она различно, в зависимости от бытующих традиций.

И еще: не все победители были пассионарны. Хазары и болгары находились в фазе гомеостаза, но ведь это значит, что они имели больший заряд энергии, нежели те, кто был в обскурации (например, персы) или переживал временный спад (греки). Следовательно, в истории мы видим не абсолютные величины пассионарного напряжения, а относительные значения его перепадов при этнических контактах.

Заметим это и перейдем к дальнейшему рассмотрению расстановки этнических целостностей в конце VIII в.

6. Запад

Ось пассионарного толчка, возбудившего ряд грандиозных событий, проходила от Южной Швеции — Готии — через Центральную Европу около Карпат, Дакию, Малую Азию, Киликию, Палестину и по Красному морю до Абиссинии. Этносы, находившиеся непосредственно на этой оси, среагировали на мутационный сдвиг столь бурно, что, не успев накопить достаточно сил, погибли в столкновении с организованной системой Римской империи. Эта судьба постигла даков и палестинских евреев. [85] См.: Вебер Г. Всеобщая история. Т. IV. С. 814.

А те, кто остался дома и только расширил, а не сменил свой ареал? Это были славяне. Возникшие в ареале пассионарного взрыва в I в. предки славян — венеды к IV в. разделились на склавинов и антов. К VII в. те и другие распространились до берегов Балтийского моря, вытеснив оттуда вандалов, до Адриатического моря, где смешались с потомками воинственных иллирийцев, до Балкан и даже до Пелопоннеса, ославянив фракийцев, македонян и часть эллинов. На востоке славяне дошли до Днепра, а одна из групп пробралась на север до оз. Ильмень (словене новгородские). Нет оснований думать, что это распространение было результатом демографического взрыва. Нет, победители брали жен из числа пленниц, дети которых усваивали язык отцов. Потому-то и стали славянские племена мало похожи друг на друга, хотя «язык словенск» их потомки без труда понимали вплоть до XI в. С хазарами славяне в то время не сталкивались, так как между ними находились два сильнейших этноса: болгары и савиры. (С последними граничили поляне, которых после стали называть «русь». [86] См.: «…Поляне, яже ныне зовомая Русь» (ПВЛ. Ч. I. С. 21).

) Летописец поясняет, что Русь — новое историческое явление, сменившее распавшийся союз полян. [87] См.: Брайчевський М.Ю. Похождения Русi. С. 149—164.

К этому добавим от себя, что «поляне» — не этническое самоназвание, потому что славяноязычные этносы, у которых господствовали анты, назывались дулебы или волыняне. Поляне встречаются не только на берегу Днепра, но и в Моравии, в славянской Болгарии и в верховьях Вислы. Это показывает, что современники в слово «поляне» вкладывали особый смысл: «исполин» — гигант. [88] См.: Рыбаков Б.А. Древние русы // Советская археология. XVII. 1953. С. 47. Впоследствии этот термин был вытеснен тюркским эквивалентом «богатырь», но в самых древних былинах сохранился его женский род — поляница (см.: Балашов Д.М. Дунай. Историческая жизнь народной поэзии // Русский фольклор. XVI. Л., 1976. С. 100). Следовательно, поляне — не племя и не социальный слой, а психологический тип славянского пассионария эпохи неописанных побед.

Зато «рос» — этноним, зафиксированный для IV в. автором VI в. Иорданом, готским историком, осуждавшим «вероломный народ россомонов», [89] См.: Иордан. С. 91.

за то, что те помогали гуннам победить готов. Союзниками россомонов и гуннов были анты, т. е. поляне [90] См.: Брайчевський М.Ю. Похождения Русi. С. 155.

которые еще отличались от россомонов, [91] Не смешивать их с роксаланами (см.: Гумилев Л.Н. Сказание о хазарской дани. С. 169. Примеч. 43).

но к X в. слились в единый этнос — Русь — в узком смысле, отличавшийся от других славянских племен Восточной Европы: кривичей, вятичей, радимичей, древлян и словен новгородских.

Интервал:

Закладка: