Андрей Никитин - Ошибка древнего географа

- Название:Ошибка древнего географа

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1986

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Никитин - Ошибка древнего географа краткое содержание

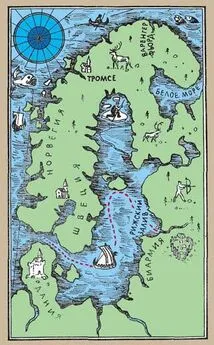

Среди загадок древней географии, оставленных нам в наследство писателями и историками прошлого, знаменитый путь «из варяг в греки» занимает исключительное место. Его четкие, от начала до конца, географические ориентиры, содержащиеся среди описания известного славянам мира в «Повести временных лет», без сомнения, доказывают реальность существования такого пути. И в то же время он загадочен...

Ошибка древнего географа - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Автор послал апостола Андрея по тому самому пути, который до этого описал летописец. Факт этот считался самым убедительным доказательством того, что подобный путь действительно существовал. В противном случае своим рассказом летописец подрывал веру не только в собственное творение, но и в дела апостольские. Однако в какое время существовал этот путь? В I веке нашей эры, когда «путешествовал» по нему апостол, или в конце XI века, когда была написана — как полагают — вводная часть «Повести временных лет»? В том, что апостол Андрей не ходил этим путем, никто из исследователей не сомневался. Вставал вопрос о существовании самого пути с берегов Черного моря в Рим именно по Днепру. Вот почему всех без исключения ученых интересовало: когда и по какому случаю могла возникнуть на Руси легенда о хождении апостола Андрея?

Следует напомнить, что в те времена этот вопрос представлял не исторический, а сугубо политический интерес. Для молодой русской церкви, стремившейся освободиться от контроля константинопольской патриархии, было лестно вести свое начало от самого апостола. Однако как объяснить, что древнерусский книжник, повествовавший о делах апостольских в конце XI или в начале XII века, позволил своему «герою» отправиться в Рим? Ведь «еретиком», «нечестивым» в глазах восточных христиан стал сам папа римский! И все же большинство исследователей склонны были относить возникновение этой легенды к 80-м годам XI века, ко времени Всеволода Ярославича, когда Андреевские церкви строятся в 1086 году в Киеве, в 1089 году — в Переяславле, а у потомков этого князя имя Андрей неожиданно приобретает особую популярность. Об этом писали такие ученые, как В. Васильевский, И. Малышевский, А. Седельников. Правда, некоторые — их было меньшинство, пытались провести осторожную мысль, что легенда о хождении апостола могла попасть в нашу летопись значительно позднее момента ее составления, например, уже в XII веке, как утверждал А. Карташов, поскольку для предположения, что она возникла раньше, казалось, не было никаких оснований.

Неясным оставалось и то, почему апостол отправился в Рим через варягов, а не другим, более близким путем, и откуда в Киев попала сама легенда.

Ответы на тот и другой вопросы были самыми разными. Ученые вспоминали о варягах-мучениках, которых принесли как-то в жертву идолам Владимира, о почитании апостола Андрея именно в северных странах — Исландии, Ирландии, Скандинавии, Англии и Шотландии, где он стал даже национальным святым... Что касается источника заимствования, то указывали или прямо на византийскую церковь, или же, как А. Погодин и В. Васильевский, на Грузию, где Андрей почитался наравне со святой Ниной. Некоторые полагали даже, что деятельность апостола на черноморских берегах — факт исторический, и память об этом переходила из уст в уста на протяжении почти двух тысячелетий. В качестве доказательств, в частности, приводили ряд легенд, записанных на Кавказе в конце прошлого века. Однако при внимательном рассмотрении выяснилось, что все они получили хождение в народе в результате церковных проповедей и поучений.

Гипотезы повисали в воздухе. Сторонники пути по Днепру из Черного моря в Балтийское и далее, до Рима, опирались на исследователей средневековой легенды, утверждавших ее возникновение на Руси в конце XI века. Да, но ведь они даже не рассматривали возможность или невозможность пути в Рим через Киев, поскольку их интересовали совсем другие вопросы. Круговой путь вокруг Европы, описанный летописцем, воистину оказался «заколдованным» кругом!

Впрочем, не совсем. К тому времени, когда Б. А. Рыбаков выдвинул предположение о пути по Днепру «в варяги», место обитания варягов на Балтике было уже определено. Согласно исследованиям А. Кузьмина родиной варягов была Вагрия, лежавшая к северу от Любека и на запад от знаменитого острова Рюгена — родины древних русов. Другими словами, на южном побережье Балтийского моря была обнаружена вполне конкретная область, куда вел путь «из грек», то есть из Византии.

От Рима до Царьграда

Грандиозное дорожное строительство, предпринятое древними римлянами, по своему размаху и основательности сравнимо разве что с дорожным строительством инков, преследовавших цель сделать все уголки империи доступными в короткий срок. От дорожных инженеров Старого и Нового Света требовалось каждый раз оптимальное решение. Строили они на редкость хорошо, вот почему проложенные римлянами дороги служили и во времена средневековья, а многими пользуются и до сих пор.

Значение водного транспорта было гораздо меньшим, чем мы его представляем. «Речной путь» в те времена был не водным путем, а сухопутным. Широкие, незаросшие поймы рек, на берегах которых стояли города и поселки, служили естественными дорогами для торговых караванов и военных экспедиций с самых отдаленных времен. Сами реки превращались в торговые дороги только тогда, когда покрывались льдом. Но сколько бы широка и удобна ни была долина реки, ни один средневековый торговец не отправился бы по ней, если на ее берегах было мало селений и городов. Другими словами, торговый путь определялся наличием на нем оседлого населения.

Обе столицы Римской империи — Рим и Константинополь — связывало не море, как может показаться при первом взгляде на карту. Путешествия по Средиземному морю, всегда кишевшему пиратами, готовыми грабить всех без разбора, были трудны и опасны. Наличие подводных скал, течений, резкой смены погоды усугублялось несовершенством тихоходных судов, не способных на быстрый маневр. Вместо долгого, полного опасностей плавания в Константинополь римляне предпочитали более короткий и надежный путь вдоль Дуная, где находился так называемый «лимес» — полоса пограничных укреплений, защищавших дунайские провинции римлян от вторжения варваров с севера и северо-востока.

От крепости к крепости, от города к городу вели надежные, добротные дороги; вдоль реки располагались сторожевые посты, через определенные промежутки пути находились почтовые станции, где можно было найти лошадей, переночевать под охраной гарнизона и на следующее утро отправиться далее с караваном купцов или группой таких же путешественников. На Дунае и его притоках стояли обширные города, давшие начало современным Срему, Белграду, Видину, Лому, Русе, Силистре, Пловдиву и многим другим.

Великое переселение народов, ускорившее гибель Западной Римской империи, разрушило дунайский лимес и на несколько столетий прервало связи между Византией и землями по Среднему и Нижнему Дунаю. Подунавье было занято ордами кочевников, прибывавшими с востока и с севера. Вестготы, гунны, авары оставались здесь сравнительно недолго, напоминая саранчу, готовящуюся к перелету на новое поле. Все изменилось, когда на Нижнем Дунае появилась болгарская орда Аспаруха, которой суждено было стать ядром Болгарского государства. И все же прошло по меньшей мере два столетия, пока кочевые болгары, попавшие в славяноязычную среду, изменились настолько, что смогли не просто принять христианство, уравняв себя в политическом отношении с окружающими народами, но и создать исключительное по взлету культуры Первое Болгарское царство.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: