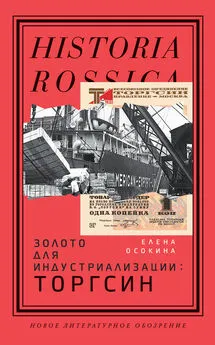

Елена Осокина - Золото для индустриализации. Торгсин

- Название:Золото для индустриализации. Торгсин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2022

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-1675-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Осокина - Золото для индустриализации. Торгсин краткое содержание

Золото для индустриализации. Торгсин - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Постановление Совнаркома о начале торговли в обмен на бытовое золото уравняло сдатчиков золота в правах с теми, кто платил в иностранной валюте, то есть… с иностранцами! Иначе говоря, правительство обещало, что советский человек может купить все то, что и иностранец. Это равенство потребителей не реализовалось в жизни. Специальные магазины Торгсина для иностранцев по внешнему виду, культуре обслуживания и ассортименту отличались от простых торгсинов. Разница между элитным и простым торгсином определялась и разницей спроса. Советский покупатель в своей массе шел в торгсин от голода за самым насущным – хлебом, иностранцы же покупали антикварную экзотику и то, что позволяло им и в условиях Советской России иметь привычный для них уровень жизненного комфорта. Разумеется, были и среди советских посетителей торгсина те, кто мог позволить себе деликатесы, предметы роскоши и прочие «излишества». Вспомните хотя бы «сиреневого толстяка» в Торгсине у Булгакова [99]или безголосую модницу Леночку – «дитя Торгсина» – из фильма Александрова «Веселые ребята». Но элитный Торгсин советского потребителя был явлением немногих крупных магазинов в немногих крупных городах. В крестьянской голодной стране Торгсин как массовый феномен мог быть только голодным крестьянским, а его магазины – непохожими на роскошный «зеркальный» торгсин Булгакова на Смоленском рынке.

Иногда полезно увидеть не только то, что есть в историческом документе, но и то, чего в нем нет. А ведь в постановлении Совнаркома о начале операций с бытовым золотом отсутствует классовый подход! Советская история 1930-х годов – это история социальной дискриминации, история неравенства «бывших эксплуататорских» и «трудящихся» классов, деревни и города, привилегий чиновников и уничтожения «врагов народа». Правительству не составило бы труда провести социальное размежевание и в Торгсине. Ущемление прав «социально чуждых» было нормой того времени, и недопущение их в Торгсин, по сути лишение валютных прав, логично бы вписалось в иерархию 1930-х годов.

Но этого не случилось. В Торгсине все были социально равны. Правительство не стало делить его покупателей по социальному положению, происхождению, источникам получения дохода, их дореволюционной деятельности, национальности. О подобном разграничении нет ни слова ни в постановлении о создании Торгсина, ни в последующих документах, регламентировавших его деятельность. Не важно, кто приносил золото в Торгсин и какими путями оно досталось людям, лишь бы сдавали. Любой, у кого были ценности, мог обменять их на товары в Торгсине, будь то хоть «лишенец», хоть «враг народа». В Торгсине правил не класс, а «золотой телец». Ни пролетариат, ни нарождавшийся «новый класс» – партийная бюрократия – официальных привилегий там не имели. Деление его покупателей было экономическим. Нет золота – иди, мил человек, своей дорогой; есть золото – покупай; кто имел ценностей больше, мог и купить больше. В этом смысле в Торгсине не было ни грамма социализма, он функционировал как рыночное предприятие. Открывая Торгсин для советских граждан, государство в интересах индустриализации поступилось не только принципом валютной монополии, но и основополагающим принципом марксизма – классовым подходом.

Интересно в этой связи провести параллель между Торгсином и существовавшей одновременно с ним государственной карточной системой. В ней тоже отсутствовал классовый подход. Распределяя продукты и товары по карточкам, правительство разделило население на группы не по классовому признаку, а по степени вовлеченности в индустриальное производство. В государственном пайковом снабжении хрестоматийные для марксизма классы – рабочие, крестьяне и интеллигенция – отсутствовали. Они были раздроблены на многочисленные подгруппы, перетасованы и объединены в новые группы по принципу непосредственной занятости в промышленном производстве. Лучшие пайки, если не считать небольшую группу советской элиты и красноармейский паек, полагались инженерам и рабочим на ведущих индустриальных объектах. Рабочие, занятые на неиндустриальном производстве, снабжались государством значительно хуже: нормы их пайка были ниже, ассортимент скуднее, а цены выше. В целом в годы карточной системы первой половины 1930-х город жил лучше деревни, а население крупных индустриальных городов снабжалось лучше, чем население неиндустриальных городов, небольших городков и поселков. Крестьяне, которые хотя и работали на индустриализацию, но непосредственно не были вовлечены в промышленное производство, могли рассчитывать на символическое государственное снабжение только при выполнении планов государственных заготовок. В крестьянском снабжении существовала своя иерархия, которая определялась специализацией колхоза или совхоза, а в конечном счете тем, насколько их товарная продукция была важна для индустриализации. Особенно парадоксально отсутствие классового подхода проявилось в пайковом снабжении изгоев советского общества – «лишенцев», раскулаченных, ссыльнопоселенцев. В отношении них тоже действовал принцип экономической целесообразности. В случае, если лишенный избирательных прав или раскулаченный работал на крупном индустриальном объекте, Магнитке например, то по букве правительственных постановлений он должен был получать такой же паек, как и вольный индустриальный рабочий. Правительство в пайковом снабжении приравняло «деклассированный», «социально чуждый» и «опасный» элемент к индустриальной элите [100].

В Торгсине, как и в карточной системе, классовый подход уступил место практической выгоде, «индустриальному прагматизму», при котором интересы промышленного развития имели приоритет. «Индустриальный прагматизм» доходил до цинизма: любой мог отдать свое золото в Торгсин на нужды промышленного развития, но получить государственный паек в те голодные годы мог далеко не каждый, а только тот, кого государство считало целесообразным кормить.

Согласно постановлению Совнаркома о начале торговых операций на бытовое золото, Торгсин должен был сдавать золото Госбанку по покупной стоимости. Иными словами, за что Торгсин покупал золото у населения, за то и отдавал его государству. Этот факт важен. Он свидетельствует о том, что Торгсин был всего лишь «насосом» в руках государства, который перекачивал золото из частных карманов в государственную казну. Торгсин работал не на себя. Он не мог нажиться на валютных операциях. Не Торгсин был удачливым предпринимателем, а советское государство. Оно получило золото в обмен на сомнительные бумажные обязательства, оно заставило людей платить за товары в Торгсине втридорога, с лихвой вернув в казну выплаченные за ценности деньги. Блистательность идеи состояла в том, что государство смогло получить валюту и золото, ничего не вывозя за границу, к тому же порой за товары сомнительного качества. Будь они вывезены за рубеж, удачей было бы выручить за них десятую, да что там, сотую часть тех валютных ценностей, что отдали советские люди, спасаясь от голода.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Елена Осокина - Небесная голубизна ангельских одежд [litres]](/books/1143543/elena-osokina-nebesnaya-golubizna-angelskih-odezhd.webp)