Владимир Алексеенко - … Para bellum!

- Название:… Para bellum!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Алексеенко - … Para bellum! краткое содержание

* Почему первый японский авианосец, потопленный во Вторую мировую войну, был потоплен советскими лётчиками?

* Какую территорию хотела захватить у СССР Финляндия в ходе «зимней» войны 1939—1940 гг.?

* Почему в 1939 г. Гитлер напал на своего союзника – Польшу?

* Почему Гитлер решил воевать с Великобританией не на Британских островах, а в Африке?

* Почему в начале войны 20 тыс. советских танков и 20 тыс. самолётов не смогли задержать немецкие войска с их 3,6 тыс. танков и 3,6 тыс. самолётов?

* Почему немцы свои пехотные полки вооружали не «современной» артиллерией, а орудиями, сконструированными в Первую мировую войну?

* Почему в 1940 г. немцы демоторизовали (убрали автомобили, заменив их лошадьми) все свои пехотные дивизии?

* Почему в немецких танковых корпусах той войны танков было меньше, чем в современных стрелковых корпусах России?

* Почему немцы вооружали свои танки маломощными пушками?

* Почему немцы самоходно-артиллерийских установок строили больше, чем танков?

* Почему Вторая мировая война была не войной моторов, а войной огня?

* Почему в конце 1942 г. 6-я армия Паулюса, окружённая под Сталинградом не пробовала прорвать кольцо окружения и дала себя добить?

* Почему «лучший ас» Второй мировой войны Э. Хартманн практически никогда не атаковал бомбардировщики?

* Почему Западный особый военный округ не привёл войска в боевую готовность вопреки приказу генштаба от 18 июня 1941 г.?

Ответы на эти и на многие другие вопросы вы найдёте в этой, на сегодня уникальной, книге по истории Второй мировой войны.

… Para bellum! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Во второй половине 1944 г. немецкое командование значительно усилило прикрытие наземных войск истребительной авиацией и авиаразведку.

В 1944 г. по сравнению с 1943 г. резко увеличилось использование самолётов ФВ-190 за счёт уменьшения использования Ю-87, Ю-88, Хе-111 и ФВ-189, особенно Ю-87 и ФВ-189, Количество вылетов ФВ-190 в 1944 г. из месяца в месяц возрастало. Это говорит о том, что истребитель ФВ-190 немецкое командование превратило в многоцелевой самолёт, который действует как истребитель, штурмовик, лёгкий бомбардировщик и ближний разведчик. Он выпускался в 20-ти модификациях. [85]Производство истребителей в Германии в 1944 г. достигло максимума – 23805 самолётов, за счёт выпуска ФВ-190 и снижения уровня производства некоторых бомбардировщиков. (См. табл.3)

В Советском Союзе, в связи с абсолютным завоеванием авиацией стратегического господства в воздухе и значительным снижением потерь, производство боевых самолётов, начиная с октября 1944 г., стало превосходить их потребности. Это создавало большой резерв самолётов, особенно истребителей. Сложилась обстановка, когда возникал вопрос о значительном сокращении (даже прекращении) производства боевых самолётов и вместо них развернуть разработку и производство только опытных самолётов. [86]

Помощь союзников

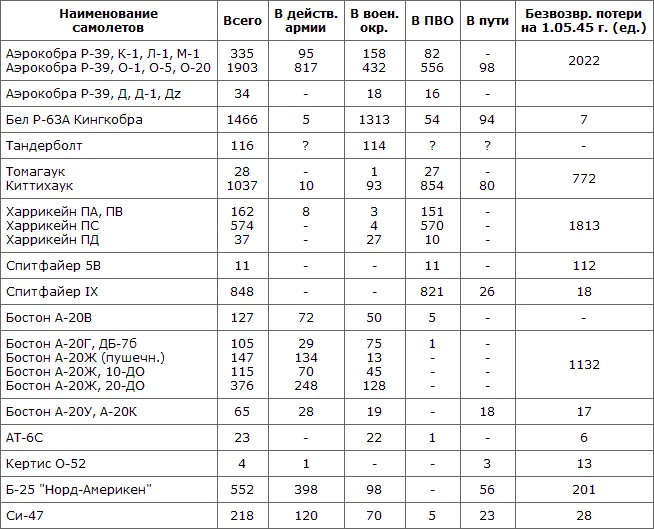

Представляется целесообразным рассмотреть вопрос о поставках по ленд-лизу нашими союзниками самолётов и запасных двигателей для советской авиации. Нельзя не учитывать эту помощь. [87]

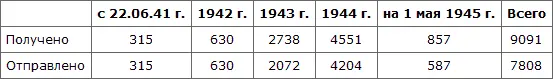

За период войны мы получили по ленд-лизу 9091 самолёт-истребитель и отправили строевым частям 7808 самолётов, что составляет 13,3 % от всех произведённых для Советских ВВС за этот период истребителей заводами НКАП, а бомбардировщиков – 2763 и отправили 2295 самолётов, что соответственно составляет 16 % (без учёта лёгких ночных бомбардировщиков По-2).

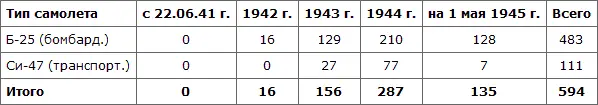

Бомбардировщики Б-25 «Норд Америкен» и Дуглас А-20 («Бостон») различных модификаций после некоторого у нас дооборудования (увеличение запаса топлива, установки нашего вооружения) успешно применялись в авиации дальнего действия и в частях ВВС КА.

Что касается истребителей, то из них более успешно применялся самолёт «Аэрокобра» Р-39 разных модификаций, из которых в 1942—1943 гг. были сформированы и отправлены на фронт 25 авиаполков, а из английских «Харрикейнов» в 1941—1942 гг. – 29 авиаполков, что составляло соответственно 4,2 и 5,2 % от всех сформированных в период войны истребительных авиаполков.

К сожалению, даже на «Аэрокобре» Р-39, на которой наш прославленный ас А. Покрышкин в воздушных боях на Кубани успешно сбивал самолёты противника, имелись недостатки и дефекты. В процессе её лётных испытаний в НИИ ВВС, были катастрофы, в результате которых погибли лётчики-испытатели: подполковник К. Груздев, сбивший на фронте 17 самолётов противника (о нём уже говорилось ранее), полковник А. Автономов и инженер-подполковник К. Овчинников. К тому же, при эксплуатации в строевых частях в 1943 г. отмечался высокий процент неисправных самолётов «Аэрокобра» – до 17,5. [88]

А на самолётах «Аэрокобра» Р-63 («Кингкобра») нами проводилось много различных ремонтных и доводочных работ (после их прибытия), в боевых действиях они не участвовали. [89]

В последний период войны, когда советская авиация была оснащена в достаточном количестве отечественными истребителями с более высокими лётно-тактическими данными, поставляемые по ленд-лизу истребители, по существу, уже были не нужны (наибольшая их часть поступила в 1944 г.). Поэтому, большое их количество различных типов было передано в ПВО страны, где они и как перехватчики не использовались. [90]

В резерве и в частях ПВО, ВВС ВМФ и ВВС КА к концу войны их осталось 6262 самолёта. [91]

Запасных авиамоторов к нам по ленд-лизу поступило за весь период поставок 7104 единицы, что составляет 14,4 % от выпущенных моторов для боевых самолётов только в одном 1944 г. [92]

Из приведённых данных видно, что самолёты, поставленные по ленд-лизу «погоды не сделали», но в трудную пору они всё же оказали советской авиации определённую помощь.

Для сопоставления и размышлений приведём по этому и другим вопросам некоторые сведения в таблицах 7—9.

Таблица 7

Таблица 8

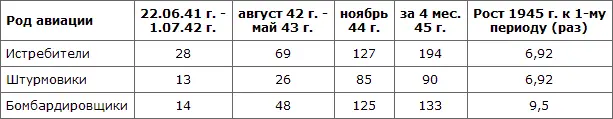

Таблица 9

Примечание: За период войны Советский Союз получил импортных бомбардировщиков: 2066 А-20 «Бостон» и 697 Б-25, всего 2763 самолёта . [96]

Советская авиация имела над авиацией люфтваффе численное превосходство: на 1 января 1942 г. в 1,8 раза, на 1 июля 1943 г. – в 3,6, на 1 января 1945 г. – в 9,3 раза. Но уже на 1 мая 1945 г. в связи с тем, что немецкое командование для обороны оставшейся своей территории сосредоточило почти всю свою авиацию – 2900 самолётов, численное превосходство советской авиации снизилось до 5.

К тому времени во фронтовой авиации мы имели 14607 боевых самолётов, без устаревших типов и лёгких ночных бомбардировщиков По-2. [97]

Лётчики [98]

Накануне войны, на 22.06.1941 г. имелось лётчиков – 30184 человека. Боевые потери лётчиков за время войны – 27600 человек и не боевые – 3994, всего 31594 человека.

Подготовлено лётчиков за время войны – 44093 человека.

В боевые потери лётчиков входят: истребителей – 11874, штурмовиков – 7837, бомбардировщиков – 6613, разведчиков – 587 и вспомогательной авиации – 689 человек.

Живучесть самолётов

Возвращаясь к основной теме, считаем целесообразным привести весьма важный, на наш взгляд, всеобъемлющий показатель. Это боевая живучесть советских самолётов, которая определяется количеством боевых самолёто-вылетов, приходящихся на боевую потерю одного самолёта. Приведём таблицу 10.

Таблица 10

Значительный рост боевой живучести наших самолётов за время войны является следствием многих факторов и прежде всего: всё возрастающих поставок заводами НКАП советским ВВС боевых самолётов с непрерывным повышением их боевых качеств и в первую очередь самолётов-истребителей; непрерывного совершенствования лётного состава и его высокого морально-боевого духа; овладение командным составом оперативным искусством по управлению боевыми действиями советской авиации и совершенствования новыми способами воздушных боёв с умелым использованием всех имеющихся радиотехнических средств. И в последнем счёте – безраздельным завоеванием советской авиацией стратегического господства в воздухе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Быстролетов - Para Bellum [журнальный вариант]](/books/1072409/dmitrij-bystroletov-para-bellum-zhurnalnyj-varian.webp)