Владимир Алексеенко - … Para bellum!

- Название:… Para bellum!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Алексеенко - … Para bellum! краткое содержание

* Почему первый японский авианосец, потопленный во Вторую мировую войну, был потоплен советскими лётчиками?

* Какую территорию хотела захватить у СССР Финляндия в ходе «зимней» войны 1939—1940 гг.?

* Почему в 1939 г. Гитлер напал на своего союзника – Польшу?

* Почему Гитлер решил воевать с Великобританией не на Британских островах, а в Африке?

* Почему в начале войны 20 тыс. советских танков и 20 тыс. самолётов не смогли задержать немецкие войска с их 3,6 тыс. танков и 3,6 тыс. самолётов?

* Почему немцы свои пехотные полки вооружали не «современной» артиллерией, а орудиями, сконструированными в Первую мировую войну?

* Почему в 1940 г. немцы демоторизовали (убрали автомобили, заменив их лошадьми) все свои пехотные дивизии?

* Почему в немецких танковых корпусах той войны танков было меньше, чем в современных стрелковых корпусах России?

* Почему немцы вооружали свои танки маломощными пушками?

* Почему немцы самоходно-артиллерийских установок строили больше, чем танков?

* Почему Вторая мировая война была не войной моторов, а войной огня?

* Почему в конце 1942 г. 6-я армия Паулюса, окружённая под Сталинградом не пробовала прорвать кольцо окружения и дала себя добить?

* Почему «лучший ас» Второй мировой войны Э. Хартманн практически никогда не атаковал бомбардировщики?

* Почему Западный особый военный округ не привёл войска в боевую готовность вопреки приказу генштаба от 18 июня 1941 г.?

Ответы на эти и на многие другие вопросы вы найдёте в этой, на сегодня уникальной, книге по истории Второй мировой войны.

… Para bellum! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На Кубани действовала и особая эскадрилья ночных истребителей под командованием оберлейтенанта Петцольда. Эта эскадрилья, умело используя радиосвязь, чётко взаимодействовала с зенитчиками и прожектористами, нанося большие потери советским ночным бомбардировщикам. Сама же она потерь практически не понесла. Точных данных о потерях немецкой бомбардировочной и разведывательной авиации за данный период у меня пока нет, но нужно отметить, что на Кубани действовали опытные лётчики и в том числе самый известный – полковник Рудель. Самолёты имели надёжное прикрытие истребителями по пути следования к цели и обратно, а также над полем боя. Однако советские командиры уже научились хорошо пользоваться радиостанциями и наводили истребителей по радио. Истребители имели самую главную задачу: сбивать в первую очередь немецкие бомбардировщики, не допуская их к цели, поэтому потери немецких бомбардировщиков были значительными, особенно среди пикирующих бомбардировщиков Ю-87. Воздушные бои и сражения, проведённые на Кубани, показали возросшее мастерство лётного состава и авиационных командиров. Чётко была организована система оповещения и наведения истребителей на противника, широко применялось наращивание авиационных сил в ходе воздушного сражения. Широко применялись вертикальный манёвр, эшелонирование по высоте боевых порядков, своевременный ввод в сражение резервов, управление групповым воздушным боем с наземных пунктов управления. Истребители часто применяли способ «свободной охоты» и блокирование аэродромов противника. Перехват бомбардировщиков осуществлялся сильными манёвренными группами истребителей на дальних подступах к линии фронта.

На Кубани немцы встретились уже с более организованным противником, который за прошедший период войны многому научился и стал представлять собой всё более грозную силу. Ас № 1 Германии Эрих Хартман, который с октября 1942 года и до конца войны сражался на восточном фронте, приводя список потерь своей 52-й истребительной эскадры, самой лучшей по результативности в истребительной авиации, говорил об этом периоде войны: «Этот список потерь помогает разрушить легенду о том, что с русскими было гораздо легче воевать. Особенно с 1943 года об этом не могло быть и речи. Интересно, что известные немецкие асы, сражавшиеся на западном фронте, а затем переброшенные на восточный, вскоре погибали или попадали в плен. Вспомните, например, таких асов, как Аси Ган, Зигфрид Шнель, Герхард Хомут, Эрих Лейе. Причины различны: психологические, технические, материальные и даже погодные. Многое зависело от тылового снабжения и организации аэродромной службы. Восточный и западный фронты нельзя сравнивать …».

Особо хотел бы остановиться на действиях на Кубани немецкой зенитной артиллерии. Зенитных средств было немало: здесь действовали все штатные дивизионы пехотных дивизий 5-го армейского корпуса и приданных ему частей. Там же действовала особая 9-я зенитная дивизия люфтваффе. В моей библиотеке есть изданная в ФРГ книга «От Кубанского плацдарма до Севастополя». Автор книги – командир этой дивизии генерал-лейтенант Пиккерт, сильный и умный противник. Ранее дивизия входила в состав армии Паулюса, была в «котле». К концу сражения под Сталинградом остатки личного состава и артиллерии дивизии были приданы другим частям, а её штаб на самолётах был переброшен на Кубань, где была воссоздана под тем же номером за счёт пополнения из Германии.

Имея на вооружении крупно-, средне– и мелкокалиберные пушки, артиллеристы могли вести прицельный и заградительный огонь по целям, летящим на разных высотах. Спаренные 20-миллиметровые пушки были установлены на самодвижущихся лафетах. Хорошо организованное с командных пунктов взаимодействие по радио между истребителями и зенитчиками давало возможность встречать советские самолёты заградительным огнём.

Согласно немецким документам, в этой моторизованной зенитной дивизии было 779 стволов и 196 прожекторных установок. Командир дивизии был одновременно и командующим всей зенитной артиллерией Крыма. На Кубанском полуострове находился полк этой дивизии, который одновременно координировал здесь действия всей зенитной артиллерии. От огня зенитной артиллерии было много потерь среди советских штурмовиков Ил-2, которые атаковали с бреющего полёта. С того времени, как на Ил-2 появились стрелки, их больше сбивали зенитки, чем истребители противника.

Перелом

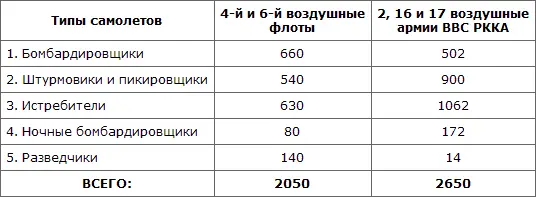

Перед операцией «Цитадель», по данным архивных документов люфтваффе, состав авиационных группировок противоборствующих сторон выглядел так:

Таблица 12

4-й воздушный флот действовал в районе Белгорода, 6-й – Курска. На орловское направление нацеливалась 1-я воздушная дивизия.

В 15 часов 4 июля 1943 года немецкая авиация нанесла мощный удар по оборонительным позициям советских войск. Как считал начальник генерального штаба люфтваффе генерал Ешоннек, лично руководивший здесь авиацией, по своим результатам он должен был стать решающим. В 3 часа 5 июля экипажи немецких бомбардировщиков ещё готовились к массированному налёту на советские аэродромы, а в это время более 100 советских штурмовиков и около 300 истребителей уже атаковали аэродромы VIII-го воздушного корпуса. Правда, немцам всё же удалось поднять значительную часть своих самолётов для выполнения поставленной задачи. Но фактор внезапности, боевая инициатива были утрачены. И, хотя немецкая авиация при начавшемся отступлении своих войск достаточно эффективно их прикрывала, сдерживая продвижение советских танков и механизированных соединений и частей, решающего влияния на ход боевых действий она оказать уже не смогла. С 5 июля по 23 августа советские лётчики совершили 118 тысяч самолёто-вылетов и уничтожили большое количество немецких самолётов, завоевав господство в воздухе. Это была катастрофа, и, думается, многие руководители люфтваффе понимали её последствия. Так, генерал Ешоннек, не дожидаясь «оргвыводов» за провал своей миссии в Курском сражении и разгрома ракетной базы в Песнемюнде авиацией союзников, покончил с собой.

Как показали дальнейшие события войны, Германия так и не могла восполнить понесённые авиацией потери.

А в России темпы производства авиационной техники и вооружений быстро росли, что позволяло командованию Красной армии и не только компенсировать боевые потери в частях, но и формировать новые авиационные соединения, создавать крупные резервы, перевооружать полки и дивизии на технику, не только не уступавшую, но по ряду тактико-технических характеристик превосходившую соответствующие типы немецких самолётов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Быстролетов - Para Bellum [журнальный вариант]](/books/1072409/dmitrij-bystroletov-para-bellum-zhurnalnyj-varian.webp)