Владимир Алексеенко - … Para bellum!

- Название:… Para bellum!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Алексеенко - … Para bellum! краткое содержание

* Почему первый японский авианосец, потопленный во Вторую мировую войну, был потоплен советскими лётчиками?

* Какую территорию хотела захватить у СССР Финляндия в ходе «зимней» войны 1939—1940 гг.?

* Почему в 1939 г. Гитлер напал на своего союзника – Польшу?

* Почему Гитлер решил воевать с Великобританией не на Британских островах, а в Африке?

* Почему в начале войны 20 тыс. советских танков и 20 тыс. самолётов не смогли задержать немецкие войска с их 3,6 тыс. танков и 3,6 тыс. самолётов?

* Почему немцы свои пехотные полки вооружали не «современной» артиллерией, а орудиями, сконструированными в Первую мировую войну?

* Почему в 1940 г. немцы демоторизовали (убрали автомобили, заменив их лошадьми) все свои пехотные дивизии?

* Почему в немецких танковых корпусах той войны танков было меньше, чем в современных стрелковых корпусах России?

* Почему немцы вооружали свои танки маломощными пушками?

* Почему немцы самоходно-артиллерийских установок строили больше, чем танков?

* Почему Вторая мировая война была не войной моторов, а войной огня?

* Почему в конце 1942 г. 6-я армия Паулюса, окружённая под Сталинградом не пробовала прорвать кольцо окружения и дала себя добить?

* Почему «лучший ас» Второй мировой войны Э. Хартманн практически никогда не атаковал бомбардировщики?

* Почему Западный особый военный округ не привёл войска в боевую готовность вопреки приказу генштаба от 18 июня 1941 г.?

Ответы на эти и на многие другие вопросы вы найдёте в этой, на сегодня уникальной, книге по истории Второй мировой войны.

… Para bellum! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

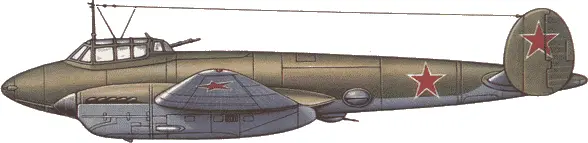

Я давно обратил внимание на такую деталь: в начале войны Пе-2 обстреливали свои зенитчики и пропускали немецкие. Причина в том, что он чрезвычайно похож на немецкий самолёт «Мессершмитт-110» (Ме-110). Расспрашивал специалистов, связанных с авиастроением, но они упорно держатся общепринятой версии – советский конструктор В. М. Петляков создал этот самолёт лично и абсолютно самостоятельно.

Однако авторы, рассказывающие о создании этого самолёта, дают столько взаимоисключающих деталей, что все эти истории вправе претендовать на звание легенд. И вот почему.

Схема создания любого самолёта такова. Сначала у конструктора возникает замысел, который в виде эскиза утверждается заказчиком – ВВС. Конструктору (конструкторскому бюро) дают деньги и он делает чертежи, по которым строят один или несколько опытныхсамолётов. На этих самолётах начинают летать лётчики-испытатели и в ходе испытательных полётоввскрываются все недостатки. Самолёты переделываются до тех пор, пока испытания не заканчиваются актом, на основе которого заказчик принимает решение:запустить самолёт в серийное производство и вооружить им ВВС или отказаться. После этого конструктор делает рабочие чертежи и строит эталонный самолёт, который вместе с чертежами передаётся на завод-изготовитель этого самолёта. После чего начинается серийное производство.

Так вот, по некоторым легендам (историки В. Б. Шавров, В. Котельников, О. Лейко) 10 мая 1940 г. Петлякову дали приказ и он сразу начал выдавать рабочие чертежиПе-2 на завод-изготовитель, не строя опытных самолётов и не проводя их испытаний.По другим легендам (историки К. Косминков, Д. Гринюк), опытные самолёты всё же были построены и испытаны в сентябре 1940 г. т. е. спустя 2 месяца после того, как Петляков в июне 1940 г. передал все рабочие чертежи на завод. А зачем эти испытания, если Пе-2 уже начали серийно строить?

Фронтовой пикирующий бомбардировщик Пе-2

Если мы возьмём наиболее фундаментальный труд «История конструкций самолётов в СССР» В. Б. Шаврова, то схема создания самолёта Пе-2 выглядит так.

В 1938 г. Петляков работал в КБ в тюрьме. Обычно козлам объясняют, что он вместе с конструктором Туполевым и многими другими сел в тюрьму, так как Сталин и Берия были садистами и очень любили сажать в тюрьму цвет советской интеллигенции. Но есть и другая, малоизвестная версия.

Из-за неспособности отечественных конструкторов обеспечить ВВС современными машинами, Туполеву было поручено закупить в США лицензии на самолёты, наиболее перспективные для строительства в СССР. Туполев собрал компанию в 60 человек конструкторов и уехал в США на несколько месяцев. Из этого бизнестура они привезли 3 лицензии на самолёты, чертежи на которые американцы выдали в дюймах. Чтобы построить эти самолёты из отечественных материалов, размеры которых даются в миллиметрах, требовалось произвести перерасчёт всей конструкции самолёта в объёмах, равноценных проектированию нового самолёта. В результате, эту гигантскую работу смогли сделать, только для одной лицензии – на транспортный самолёт И. Сикорского ДС-3 (Ли-2). Для этого было выключено из плановой работы КБ авиаконструктора Мясищева. То есть, Туполев огромные государственные деньги выбросил псу под хвост, но из поездки в США вся делегация вернулась загружённая американским барахлом – от костюмов до бытовых холодильников. После этого, с 1938 г. все аваиабарахольщики продолжили свою конструкторскую работу в тюрьме.

В тюрьме Петляков руководил КБ-29 в Спецтехотделе, сокращённо СТО. Поэтому порученный ему для конструирования самолёт назывался «100». Поручили ему в начале 1939 г. разработать проект высотного одноместного истребителяВИ-100 с двумя моторами. К апрелю 1940 г. он представил на испытания два опытных экземпляра высотного истребителя ВИ-100, но они уже были двухместными истребителямис длинной, как у Ме-110 кабиной и такими же, как и у Ме-110, размерами, моторами и особенностями.

Испытания этого «совершенно нового» истребителя, начатые в апреле 1940 г., закончились 10 мая этого же года приказом выдавать на завод рабочие чертежи трёхместного фронтового пикирующего бомбардировщика, а с 23 июня Пе-2 начал строиться серийно!

Чтобы оценить скорость «испытаний» и строительства Пе-2 сравним их со временем испытания другого советского фронтового пикирующего бомбардировщика Ар-2. Это была переделка серийного, строившегося с 1936 г. самолёта СБ, на котором слегка изменили размеры и добавили тормоза-решётки. Невелики вроде изменения, но на них ушёл год, прежде чем в 1940 г. этот самолёт пошёл в серию.

А вот проектирование действительно оригинального бомбардировщика. За 2 месяца до того, как Петлякову дали задание «переделать истребитель 100» в бомбардировщик Пе-2, его шеф и руководитель А. Н. Туполев, также сидящий на тот момент в той же тюряге, получил задание создать двухмоторный пикирующий трёхместный бомбардировщик, который впоследствии стал известен как Ту-2. Туполев приступил к работе 1 марта 1940 г., опытный экземпляр был построен к 3 октября этого же года, начались его наземные, а с 29 января 1941 г. – лётные испытания, которые длились до мая. Шавров пишет, что «это был лучший в мире фронтовой бомбардировщик». (Который, правда, никогда не видал фронта). Несмотря на столь успешные результаты испытания, в серию самолёт не был запущен, а по результатам испытания к 18 мая 1941 г. построили ещё два, уже видоизменённых четырёхместных экземпляра. Эти опытные самолёты испытывались все первое лето войны и строить их серийно начали лишь в сентябре 1941 г.

Итак, от постройки опытного экземпляра собственно фронтового бомбардировщика до его серийного строительства прошло 11 предвоенных и военных месяцев, из которых 7 месяцев заняли лётные испытания. А у Петлякова на испытания истребителя «100» затрачено около месяца, а бомбардировщик Пе-2 отдан на завод совершенно без испытаний!

В. Б. Шавров пишет о Пе-2: «опытного экземпляра не строили, настолько хорошо зарекомендовал себя самолёт „100“, – но дальше об истребителе «100» – полного отчёта по испытаниям нет». А откуда же тогда известно, что двухместный истребитель «100» превратившийся в трёхместный бомбардировщик за месяц полётов «хорошо себя зарекомендовал?»

Отчёта об испытаниях самолёта «100» возможно нет потому, что, как пишут В. Котельников и О. Лейко в книге «Пикирующий бомбардировщик Пе-2»:

«В ходе испытаний „сотки“ произошло несколько аварий. У самолёта Стефановского отказал правый мотор, и он с трудом посадил машину на площадке техобслуживания, чудом „перепрыгнув“ через ангар и составленные около него козлы. Потерпел аварию и второй самолёт, „дублёр“, на котором летели А. М. Хрипков и П. И. Перевалов. После взлёта на нём вспыхнул пожар, и ослеплённый дымом пилот сел на первую попавшуюся площадку, задавив находившихся там людей».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Быстролетов - Para Bellum [журнальный вариант]](/books/1072409/dmitrij-bystroletov-para-bellum-zhurnalnyj-varian.webp)