Борис Тебиев - Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II

- Название:Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005577269

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Тебиев - Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II краткое содержание

Россия на перепутье эпох. Избранные исследования и статьи в IV т. Том II - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

На первом этапе (конец 1830-х – середина 1860-х годов), связанном с организацией капиталистических фабрик преимущественно в хлопчатобумажной промышленности, рабочий вопрос ещё не получает достаточной остроты в общенациональном масштабе и носил локальный характер, ограниченный рамками отдельных предприятий.

На втором этапе, который охватывает первые пореформенные десятилетия, рабочий вопрос начинает все более заявлять о себе, привлекая внимание широкой российской общественности. С этого времени начинается его законодательное решение.

Передовая отечественная экономическая наука высоко оценивала роль труда как «главного носителя, главное основание каждого свободного общества» [45]. Её представители не разделяли пессимизма Д. Рикардо и Т. Р. Мальтуса и в значительной мере ориентировались на учение Г. Ч. Кэри, выступавшего за гармонизацию интересов капитала и труда. Сочувствуя бедственному положению трудящихся, российские экономисты либеральной школы считали такое положение временным, преходящим явлением, связанным с недостаточно высоким уровнем развития современного производства, низкой производительностью труда.

Противниками либеральных подходов к оценке противоречий между капиталом и трудом выступали революционные демократы. Многие из них считали, что у России есть возможность избежать участи, которая постигла Западную Европу, и развиваться собственным, «самобытным», некапиталистическим путём.

Наряду с революционными демократами, идею артельной организации труда разделяли и некоторые отечественные экономические мыслители либерального и близких к нему направлений.

Глава 2.

Экономико-правовое и социальное регулирование рабочего вопроса в условиях интенсивного развитие российского промышленного капитализма

Углубление противоречий между трудом и капиталом в пореформенный период. Разработка и реализация либеральной программы решения рабочего вопроса. Особенности постановки и решения рабочего вопроса в России начала ХХ века.

Отмена 19 февраля 1861 года крепостного права в России и последовавшая за этим серия либеральных реформ придали мощное ускорение процессам капиталистического развития страны. Значительно расширился внутренний рынок. Капиталисты получили в избытке дешёвые рабочие руки.

Великие реформы способствовали росту всех форм промышленности, основанной на вольнонаёмном труде. Росли мелкие кустарные промыслы, капиталистические мануфактуры, предприятия капиталистической машинной индустрии. Главные изменения в промышленности России после реформы состояли в постепенном вытеснении капиталистической фабрикой мануфактур и кустарных промыслов.

В пореформенные годы Россия довольно быстро наращивала свой производственный потенциал. Если в 1870 году она производила 4% общего объёма мировой промышленной продукции, то в 1900 году – 6%, занимая пятое место после Англии (32 и 18%), США (23 и 32%), Германии (13 и 16%) и Франции (10 и 7%) [1].

В последние десятилетия ХIХ и в начале ХХ века Россия по темпам производства многих видов продукции начинает догонять и обгонять некоторые передовые европейские страны. Так, за десятилетие с 1886 по 1896 год выплавка чугуна в стране по сравнению с 1870 годом утроилась, в то время как Франции понадобилось на это 28 лет, США – 23 года, Англии – 22 года, Германии – 12 лет [2].

По отдельным показателям промышленного производства Россия к началу ХХ века приблизилась к развитым капиталистическим странам. Например, по добыче железной руды, выплавке чугуна, производству стали она заняла четвёртое место, а по добыче нефти вышла на первое место в мире. С 1860-х годов российская промышленность стала производить свои паровозы, фермы мостов, товарные и пассажирские вагоны, локомобили и другое сложное оборудование.

Развитие промышленного производства, железнодорожного строительства способствовало возникновению новых промышленных центров, большей мобильности населения. Динамично рос состав рабочего класса страны, который пополнялся как за счёт избытка сельского населения, так и за счет представителей городских сословий.

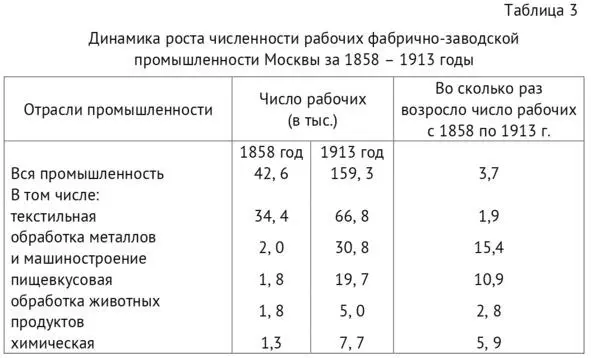

О процессах, происходивших в отечественной промышленности в пореформенный период, наглядно свидетельствуют материалы таблицы 2, характеризующей динамику численности рабочих крупнейшего промышленного центра досоветской России – Москвы с предреформенного 1858 года по 1913 год.

В целом же по стране с 1865 по 1890 год численность рабочих на промышленных предприятиях возросла в два раза, затем такое же увеличение произошло всего за 10 лет [3]. В это же время резко сокращается число рабочих, связанных с землёй. В 1890-е годы в основных отраслях промышленности число постоянных рабочих возросло с 70 до 90%, а в металлообрабатывающей промышленности – до 97%. К началу ХХ века половину рабочих крупных промышленных предприятий России составляли потомственные пролетарии.

Вследствие неравномерного размещения производительных сил трудовая армия была распределена неодинаково в пределах страны. Подавляющее большинство рабочих (около 90%) жили и работали в Европейской части России, 6,4% – на Кавказе, 4,4% – в Сибири, 2,9% – в Средней Азии.

Источник: Рашин А. Г. Формирование рабочего класса России. Историко-экономические очерки. М., 1958. С. 200.

Несмотря на то, что численность рабочих в России была меньше, чем в промышленно развитых странах Западной Европы, их концентрация была значительно выше, чем, например, в Германии и даже США. Существенная часть российских рабочих была сосредоточена на крупных и крупнейших производствах, в то время как в Германии распылена на мелких и средних предприятиях. В России на мелких предприятиях, насчитывавших от 10 до 50 рабочих, в 1895 году, например, трудилось 15,9% общего числа рабочих, в Германии же – 31,5%. На средних предприятиях, где было занято от 50 до 500 человек, в России было сосредоточено 38,9%, а в Германии – 53,2% рабочих. На крупных предприятиях, которые насчитывали свыше 500 человек, в России было занято 45,2%, а в Германии лишь 15,3% рабочих [4].

Развитие отечественного капитализма в пореформенные годы было связано со значительным расширением использования в промышленности и других отраслях хозяйства дешёвого детского и женского труда. В 70-е годы ХIХ века по данным В. Ю. Гессена дети и подростки составляли 10,5% работников металлического производства, 14% шерстяного, 15,5% лесопильного, 16,6 гончарного, 22,4% хлопчатобумажного, 34 5 стеклянного, 40% шляпного и фуражечного [5]. На некоторых предприятия дети и подростки составляли даже до 50% работающих.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: