Михаил Калинин - «В порядке обязательном и добровольном». Опубликованные источники по истории государственного страхования в Нижегородской губернии в 20-х гг. ХХ в.

- Название:«В порядке обязательном и добровольном». Опубликованные источники по истории государственного страхования в Нижегородской губернии в 20-х гг. ХХ в.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-91076-232-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Калинин - «В порядке обязательном и добровольном». Опубликованные источники по истории государственного страхования в Нижегородской губернии в 20-х гг. ХХ в. краткое содержание

Сборник выпущен к 100-летию Госстраха и адресован работникам страховых организаций, педагогам, студентам, сотрудникам пожарной охраны, исследователям, краеведам, людям, неравнодушным к прошлому своей Родины.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

«В порядке обязательном и добровольном». Опубликованные источники по истории государственного страхования в Нижегородской губернии в 20-х гг. ХХ в. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Реклама Госстраха. 1924 г.

Любопытно смотрелись и статьи, в которых советская система страхования сравнивалась с прежней земской или акционерной. Естественно, аргументация сводилась к тому, что при новой системе страхование стало более выгодным. «Тарифы (платежи) Госстраха против бывш. земских тарифов ниже почти на половину, а страховое обеспечение на 100 проц. выше, – разъясняла в октябре 1925 г. «Крестьянская газета». И добавляла: – Нужда крестьянина – также нужда советской власти, ибо советская власть олицетворяет рабочих и крестьян, защищает их интересы». [Док. № 21].

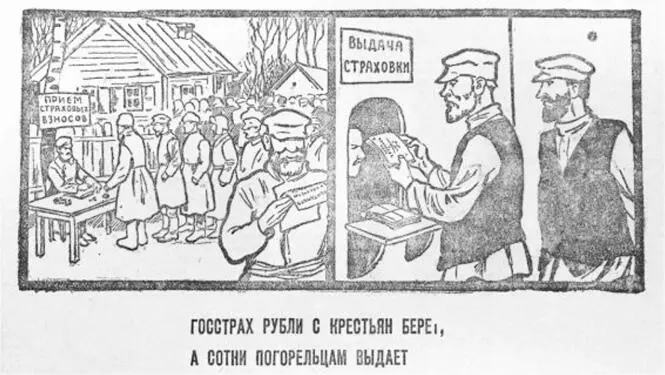

Реклама Госстраха. 1926 г.

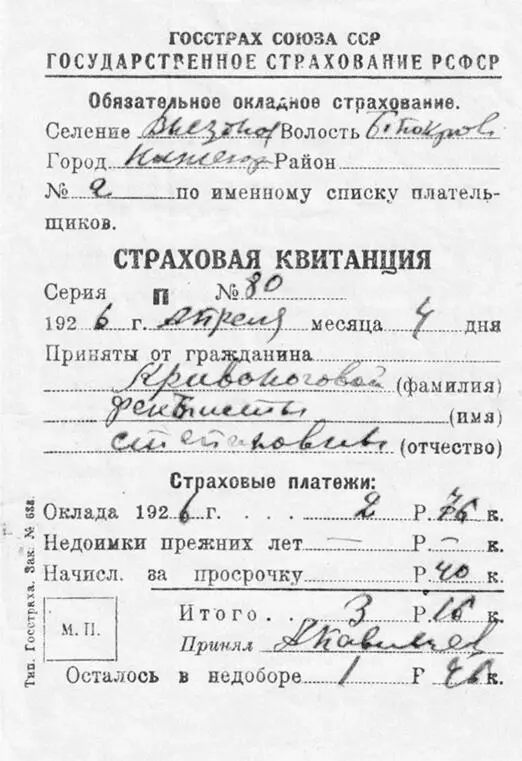

Чтобы приблизить страхование к народной массе, в 1920-х гг. в Нижегородской губернии активно обсуждался вопрос привлечения к этому делу активных членов профсоюзов, которые, с одной стороны, сами олицетворяли народ, а с другой, будучи деятельными людьми, могли бы легко доносить идеи государственного страхования своим товарищам по работе. Примерно такие же планы существовали в отношении взаимодействия Госстраха с ККОВами (крестьянскими комитетами общественной взаимопомощи). А вот идея передачи страховых функций волостным исполкомам (ВИК) в 1926 г. была однозначно отвергнута. Во-первых, страховую работу невозможно было вести правильно без соответствующей практики и надлежащего опыта. Во-вторых, сам по себе принцип организации страховой деятельности как по добровольному, так и обязательному страхованию носил «чисто хозяйственный характер, рассчитанный на самоокупаемость», что никак не соотносилось с задачами, стоявшими перед местными органами власти. [Док. № 37].

Никак не способствовали идее передачи страховых полномочий ВИКам примеры «вопиющей расхлябанности и отсутствия финансовой дисциплины» с их стороны. За этой фразой скрывались факты незаконного расходования ВИКами страховых сборов. «С подобными безобразными явлениями необходимо покончить самым решительным образом», – писал в марте 1928 г. руководитель Нижгубстраха С. Агеев. [Док. № 51, 56].

Не в меньшей, а может быть, и в большей степени, чем печатная агитация, укреплению веры в страхование способствовала незамедлительная и полная выдача вознаграждения за пожарные и прочие убытки пострадавшим страхователям. Эта мысль хорошо осознавалась руководством Нижгубстраха и проходила красной линией через все 1920-е гг..

Заинтересованность руководителей Госстраха в этом хорошо просматривалась в их желании наладить рабочее взаимодействие с корреспондентами сельских газет (селькорами). Как отмечал С. Агеев в номере «Крестьянской газеты» от 21 февраля 1925 г.: «Вполне понятно, в новом деле, каковым является государственное страхование, имеется целый ряд технических недочетов. Из-за них возникает недовольство и излишняя волокита, что, безусловно, не в интересах Госстраха и местного населения. Вот на что можно примерно указать: 1) беспричинная задержка агентами выдачи страхового вознаграждения пострадавшим; 2) возможность злоупотреблений в составлении подложных актов на падеж скота, как агентами, так и представителями сельсоветов, а также и со стороны самих граждан; 3) оторванность местных страховых работников от населения, грубое и чиновничье обращение с населением; 4) укрытие гражданами своего имущества от регистрации: построек, скота и т. п., с целью ускользнуть от страховых платежей и т. п. Подобных фактов можно бы привести еще целый ряд, но для примера достаточно и этого».

Страховая квитанция обязательного окладного страхования. 1926 г.

По мысли С. Агеева, «выявлением и устранением тех или иных ненормальностей на местах (…), селькоры, безусловно, могли бы сыграть большую роль в деле оздоровления страхового аппарата». [Док. № 20].

В наше время ценность газетных публикаций 20-х гг. ХХ столетия о государственном страховании возрастает, так как в них опубликован богатый статистический материал о состоянии экономики Нижегородской губернии, в том числе и по сельскому хозяйству.

Страхование от огня

Первоначальный упор на «огневое страхование» был вполне объясним. Пожары в Нижегородской губернии, как и в целом по России, носили катастрофический характер. По статистическим отчетам бывшего Нижегородского губернского земства, за период с 1903 по 1915 г. в уездах ежегодно в среднем сгорало 4120 жилых и 4376 холодных построек. И удивляться таким цифрам не приходится. В начале 1920-х гг. 52 % всех крестьянских построек в губернии были крыты соломой, 31,5 % – тесом и только 16,5 % имели железную кровлю. [Док. № 58].

Интересные данные о том, каким образом крестьяне сохраняли свое имущество от этой напасти, описаны в номере «Нижегородской коммуны» от 22 февраля 1922 г.: «(…) крестьяне многих сел и деревень с наступлением весны весь свой домашний скарб, за исключением только самого необходимого, (…) выносят из домов в особо приспособленные и сравнительно безопасные от пожара каменные и глинобитные кладовые, погреба и амбары, построенные отдельно от домов. Главную же свою ценность – хлеб в зерне и в муке – наш крестьянин никогда не хранит в жилых помещениях или вблизи их, всегда держит в своих амбарах, вдали от своих дворов, которые сплошь и рядом крыты у него соломой, а потому и весьма опасны в пожарном отношении».

В Нижегородской губернии государственное от огня страхование было введено постановлением Президиума Губисполкома от 17 января 1922 г. Оно делилось на добровольное и обязательное. В обязательном порядке страховалось, к примеру, государственное и муниципализированное имущество, переданное «в пользование на арендном праве и на иных основаниях частным владельцам, коллективам, кооперативам и прочим организациям».

Согласно постановлению Президиума Нижегородского Губисполкома от 23 марта 1922 г. таковое имущество необходимо было застраховать до 15 апреля. Лица и организации, не выполнившие этого требования, подлежали административной и судебной ответственности. [Док. № 57].

В 1920-х гг. данные о «горимости» в губернии печатались регулярно. Счет пожарам шел на тысячи, в некоторых населенных пунктах за раз сгорали десятки и сотни дворов (см. приложение № 5). К примеру, только за 10 месяцев 1926–1927 гг. в губернии произошло свыше 3 тысяч пожаров и огонь уничтожил до 6 тысяч домов. В качестве страхового вознаграждения Госстрах выплатил погорельцам около двух с половиной миллионов рублей. [Док. № 82].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Олег Климов - Пергамское царство [Проблемы политической истории и государственного устройства]](/books/1097431/oleg-klimov-pergamskoe-carstvo-problemy-politiches.webp)