Александр Кузнецов - Необычное путешествие по Сухоне от Кубенского озера до Устюга Великого

- Название:Необычное путешествие по Сухоне от Кубенского озера до Устюга Великого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2005

- Город:Вологда

- ISBN:5-88459-079-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кузнецов - Необычное путешествие по Сухоне от Кубенского озера до Устюга Великого краткое содержание

Топонимика – это наука о происхождении географических названий, поэтому основная цель словаря-путеводителя – рассказать об истории возникновения и о значениях «имен» островов и мысов, перекатов и мелей, деревень и небольших рек-притоков, которые расположены вдоль реки Сухоны от ее истока из Кубенского озера до места слияния с рекой Юг около города Великий Устюг. Книга рассчитана не только на туристов. Думается, словарь будет интересен и полезен и местным жителям – тем людям, чья жизнь, судьба или работа так или иначе связаны с этой вологодской рекой.

Все названия в словаре-путеводителе расположены по ходу повествования в том же порядке, что и на самой Сухоне, – от начала реки до конца. Около имени каждого географического объекта указывается расстояние от него до устья Сухоны – таким образом, читатели смогут легко ориентироваться как в заочном, так и в реальном путешествиях по реке, оценивая свое положение.

Конечно, в рамках нашего словаря-путеводителя невозможно рассказать обо всех географических названиях с берегов Сухоны, поэтому пришлось произвести отбор наиболее интересных топонимов – с одной стороны, а с другой – речь пойдет о происхождении названий самых крупных притоков, самых больших деревень, островов и перекатов. Всего в словаре рассказывается о более чем 370 сухонских топонимах.

Итак, вперед и вниз по реке, навстречу географическим названиям!

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Необычное путешествие по Сухоне от Кубенского озера до Устюга Великого - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

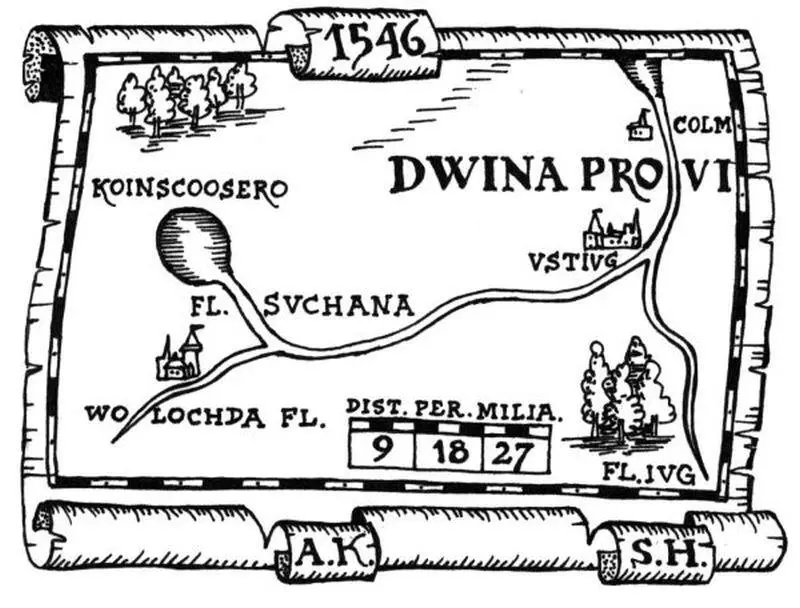

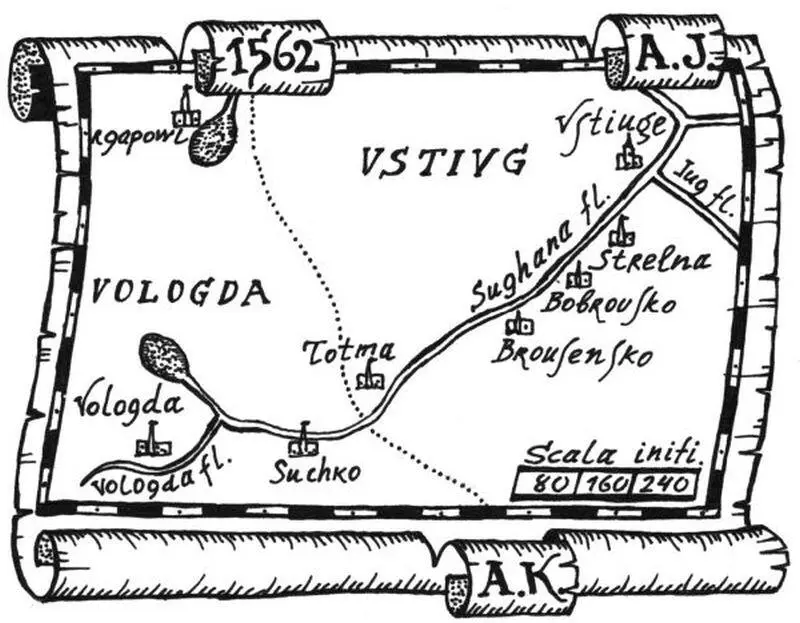

Фрагмент карты Сигизмунда Герберштейна

В древнерусских летописных и иных источниках гидроним Сухона отражения не нашел. В памятниках письменности XIII–XIV веков неоднократно упоминаются города Вологда и Устюг, а вот название соединяющей их Сухоны по каким-то причинам в древних летописях и актовых материалах не было зафиксировано. Археологи считают, что берега Сухоны в указанный период времени были почти пустынны, а сама река использовалась русскими колонистами лишь как транспортная артерия. Первые фиксации гидронима Сухона в русских летописях относятся к ХV веку: в 1409 году новгородская рать предприняла военный поход в Булгары – «пойдоша из Заволочиа по Двине вверх Сухоною и вышли Костромою в Волгу», а в Устюжском летописном своде под 1450 годом говорится о том, что Дмитрий Шемяка пришел с войском в Устюг и там строптивых горожан «метал в Сухону реку». Правда, большинство летописей составлялось значительно позднее описываемых в них событий, поэтому фиксация географических названий в таких источниках зачастую все же относительна.

В мещанской среде вместе с зачатками краеведческих знаний с середины ХIХ века возникла народная, или ложная, этимология на основании сходства гидронима Сухона с именем былинного древнерусского богатыря Сухмана. За чашкой чая в воскресные дни среди тотемских или устюгских обывателей-чиновников можно было услышать такие россказни: «В битве с татарами погиб Сухман, русский богатырь. Умирая от жестоких ран, он воскликнул напоследок: „Потеки же, на зло лютым ворогам, Сухман-река от моея крови, от горячия!“ И побежала среди лесов река Сухона, через которую татары не смогли переправиться, а потому и не было у нас татаро-монгольского ига». Самое удивительное, что на эту удочку попался французский ученый-лингвист Жорж Дюмезиль, который на полном серьезе в одной из своих публикаций утверждал, что гидроним Сухона на севере России ведет начало от былин Древней Руси.

Фрагмент карты Антония Дженкинсона

В самом деле, в былине «Сухман», записанной А. Ф. Гильфердингом в Олонецкой губернии, последние слова богатыря звучат так: «Протеки от ран от великих, протеки Сухман-река ты кровавая!» Сам Александр Феодорович с нашей Сухоной данный былинный топоним сравнивать не решился, так как сюжет этой народной рапсодии чисто южно-русский: в ней, кроме Сухман-реки, упоминаются Киев, «река Непра» (т. е. Днепр) и «татарове поганые»…

Ж. Дюмезиль позднее получил отповедь в связи с сухонским толкованием от немца Макса Фасмера, автора знаменитого «Этимологического словаря русского языка» (в четырех томах), и больше данный вопрос в научных кругах не обсуждался. М. Фасмер, в свою очередь, предположил, что гидроним Сухона имеет древнерусское происхождение, но не былинное, а изначально звучал как Суходъна, то есть «суходонная, мелкая река». При этом ученый приводил в качестве примера аналогичное название речки Суходон в бывшем Кемском уезде Архангельской губернии, однако не пояснив, почему же и оно не превратилось с течением времени тоже в Сухону. Автор капитального словаря писал еще, что «допустимо непосредственное образование от „сухъ“», и указывал на факт существования древнерусского слова «сухона» – «сухость, жар».

В 1966 году, после многолетнего перерыва с дореволюционных времен, вышел в свет первый в СССР «Краткий топонимический словарь» известного русского лингвиста В. А. Никонова. Статью о Сухоне он начал со слов: «Этимология неизвестна», но все же изложил толкование М. Фасмера, правда, отнесся к нему довольно скептично: «Это не опирается ни на какие доказательства». Не одобрил Владимир Андреевич и возможную связь с русским словом «сухо», пояснив свое мнение тем, что «на обширной территории Сухона – самая многоводная река».

Несколько лет назад московский топонимист А. Л. Шилов впервые попытался приблизить Сухону к огромному пласту финно-угорской топонимии северо-запада России. Он сравнил это название с прибалтийско-финским sahieno – «река с мелкими порогами» и саамским suegejeänna – «мелкая река». Как видим, и здесь семантика гидронима не выходит за пределы уже известного «сухого» круга. Конечно, это случайное совпадение, но и оно по-своему показательно.

Любопытно, что мнение простого народа – тех людей, которые издавна живут непосредственно на берегах Сухоны, – не совпадает с учеными гипотезами. «Словарь вологодских говоров» зафиксировал тот факт, что в Междуреченском районе говорят: «Сухона у нас есть, Нутриха она, пароходы по ней плавают». Слово «нутристая» на местном диалекте означает «глубокая, с неровным дном река». Таким образом, жители посухонских деревень, хорошо знающие эту реку, никак не склонны считать ее мелкой и сухой.

Название Сухона на Русском Севере не единично. Сборы топонимической экспедиции из Екатеринбурга, возглавляемой многие годы профессором А. К. Матвеевым, дают еще такие похожие топонимы: ручей Сухонец в бассейне Устья, река Сухона в бассейне Онеги, луг Сухоны в низовьях Северной Двины (все в Архангельской области). У самой Сухоны имеются притоки Сухая речка и Сухонка, больше похожие на ручьи, пересыхающие в летнее время. Наконец, еще одну Сухону удалось обнаружить в Московской области. Она же именуется и Сухонкой. Это левый приток реки Нерская в старинном Брошевском стане Усть-Мерской волости. Впрочем, все эти названия принадлежат небольшим географическим объектам, никак не сравнимым по масштабам с вологодской Сухоной, поэтому какие-то прямые связи между перечисленными выше топонимами и «главной» в этом ряду Сухоной не прослеживаются.

Александр Константинович Матвеев обращался к проблеме происхождения гидронима Сухона неоднократно. В частности, он отмечал: «Сейчас трудно сказать, какое ударение было сперва в древнерусском гидрониме Сухона. Но с течением времени оно закрепилось на первом слоге, на что повлияли местные финно-угорские названия, у которых всегда начальное ударение – Вологда, Ихалица, Уфтюга и другие. Нутром чувствуешь, что русское название, а доказать трудно». Позднее профессор уточнил свою позицию, написав в монографии «Субстратная топонимия Русского Севера» следующее: «Название Сухона, несмотря на явную близость к слову „сухой“, из-за ударения на первом слоге и необычного для исконно русских гидронимов суффиксального оформления ассоциируется с субстратными наименованиями типа Сояна, Сямжена и вынуждает думать о народной этимологии на русской почве». А. К. Матвеев реанимировал раскритикованную В. А. Никоновым версию М. Фасмера и предположил, что, «по-видимому, в говорах Русского Севера существовало слово „сухона“ со значением „сухое место“».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Питер Эшер - The Beatles от A до Z [необычное путешествие в наследие «ливерпульской четверки»] [litres]](/books/1059142/piter-esher-the-beatles-ot-a-do-z-neobychnoe-puteshe.webp)