Александр Кузнецов - Необычное путешествие по Сухоне от Кубенского озера до Устюга Великого

- Название:Необычное путешествие по Сухоне от Кубенского озера до Устюга Великого

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2005

- Город:Вологда

- ISBN:5-88459-079-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Кузнецов - Необычное путешествие по Сухоне от Кубенского озера до Устюга Великого краткое содержание

Топонимика – это наука о происхождении географических названий, поэтому основная цель словаря-путеводителя – рассказать об истории возникновения и о значениях «имен» островов и мысов, перекатов и мелей, деревень и небольших рек-притоков, которые расположены вдоль реки Сухоны от ее истока из Кубенского озера до места слияния с рекой Юг около города Великий Устюг. Книга рассчитана не только на туристов. Думается, словарь будет интересен и полезен и местным жителям – тем людям, чья жизнь, судьба или работа так или иначе связаны с этой вологодской рекой.

Все названия в словаре-путеводителе расположены по ходу повествования в том же порядке, что и на самой Сухоне, – от начала реки до конца. Около имени каждого географического объекта указывается расстояние от него до устья Сухоны – таким образом, читатели смогут легко ориентироваться как в заочном, так и в реальном путешествиях по реке, оценивая свое положение.

Конечно, в рамках нашего словаря-путеводителя невозможно рассказать обо всех географических названиях с берегов Сухоны, поэтому пришлось произвести отбор наиболее интересных топонимов – с одной стороны, а с другой – речь пойдет о происхождении названий самых крупных притоков, самых больших деревень, островов и перекатов. Всего в словаре рассказывается о более чем 370 сухонских топонимах.

Итак, вперед и вниз по реке, навстречу географическим названиям!

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Необычное путешествие по Сухоне от Кубенского озера до Устюга Великого - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

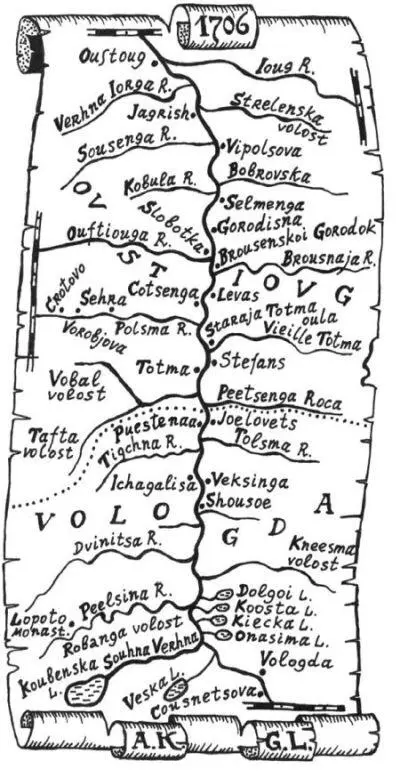

Фрагмент карты Гийома де Лилля

В противовес Сухоне Александр Константинович ставит название другой крупной составляющей Северной Двины – реки Вычегды: от угорского выт – «вода» и шагет – «рукав (приток)». Иными словами, в древности Двина могла начинаться в районе современного города Котласа от слияния «сухой» и «многоводной» рек. В этом плане представляет интерес новая этимология гидронима Кубена. С географической точки зрения река Сухона берет начало не в Кубенском озере, а близ поселка Коноша в Архангельской области, где из небольшого водораздельного болота вытекает Кубена. Таким образом, Кубена и Сухона, по сути дела, представляют собой одну и ту же реку, лишь ПРОТЕКАЮЩУЮ через Кубенское озеро. Прибалтийско-финское kuiv означает «сухая, высохшая», а kuiveno – «сухая река».

Не исключено, что первоначально Кубеной именовалась и вся Сухона, вплоть до соединения с «водной» Вычегдой, но в условиях русско-чудского двуязычья во времена Древней Руси часть реки ниже озера получила полупереводное название, когда основа kuiv- была переведена на русский, а формант -eno в значении «река, большая река» остался в прежнем виде, так как его смысл для русских жителей был понятен и без перевода.

В железном веке и во второй половине I тыс. н. э. по берегам Сухоны и ее многочисленных притоков проживали несколько древних финно-угорских народов: меря, лопь (саамы), пермь (коми), а также легендарная чудь заволочская, о которой известно, что ее язык был похож на язык прибалтийско-финской веси (вепсов). Сегодня для толкования дорусских названий мы пользуемся данными словарей языков современных народов финно-угорской группы, которые родственны тем древним, исчезнувшим языкам. Поэтому большинство этимологий субстратных топонимов находятся на уровне гипотез, и не исключено, что в будущем появятся какие-то новые версии о происхождении названий притоков Сухоны.

Русские люди стали осваивать Сухонский край на рубеже I–II тыс. н. э., с запада и с севера – из новгородских земель, а также с юга – из низовских княжеств, как именовалась в те времена территория Верхневолжья. Поток славянского населения сначала был небольшим, зато имел огромное значение для коренных, финно-угорских, жителей этого сурового таежного края – постепенно, в течение нескольких столетий (до ХIII–ХIV вв.) они стали воспринимать русский язык и культуру как родные, а себя считать частью русского народа. Следствием этого длительного и сложного этнического процесса явилось смешение финно-угорских и русских географических названий. Примеры таких топонимов читатели еще неоднократно встретят в нашем словаре-путеводителе.

Географы обычно делят Сухону на три части: Верхнюю, Среднюю и Нижнюю. В разных научных и краеведческих публикациях называются несколько различные границы этих участков реки. Например, Верхней Сухоной считают часть реки от Кубенcкого озера до деревни Наремы, Средней Сухоной – от Нарем до города Тотьмы. Нижней – от Тотьмы до Великого Устюга. Есть и другое деление: первая часть – от истока до устья реки Лежи, вторая – от Лежи до устья реки Брусенки, третья – от Брусенки до слияния с Югом.

Для неискушенных в географических тонкостях людей можно предложить еще одно, более интересное, наглядное и запоминающееся деление реки, основанное на особенностях строения русла и берегов Сухоны, хорошо заметных во время путешествия по реке.

От истока из Кубенского озера и примерно до устья большой реки Двиницы Сухона заслуживает названий Извилистая или Глинистая – здесь русло ее сильно петляет по широкой пойме, извивается, словно змея, а дно и берега сложены преимущественно глинами.

Дальше, от Двиницы до устья речки Камчуги, Сухону можно назвать Островистой или Песчаной, так как именно на этом участке реки находятся почти все сухонские острова и самые лучшие песчаные пляжи.

Оставшаяся часть Сухоны отличается высокими обрывистыми берегами, в которых обнажаются выходы твердых горных пород – известняков, доломитов и мергелей, поэтому ее следует именовать Обрывистой или Известняковой.

Любопытен в связи со всеми этими делениями реки и такой исторический факт, что в дозорных, писцовых и переписных книгах Тотемского уезда, занимавшего в ХVII веке большую часть среднего течения Сухоны, левый берег реки, на котором стоит большинство деревень и все три сухонских города (Сокол, Тотьма, Великий Устюг), назывался ХОДУЧЕЙ СТОРОНОЙ, так как по ней шла проезжая дорога и она была обращена на юг, на солнце, на тепло. Правый же берег Сухоны, не обладающий такими достоинствами, отчего и люди селились на нем неохотно, именовали ДИКОЙ, или ГЛУХОЙ, СТОРОНОЙ. Левобережных деревень на Сухоне куда больше и до сих пор, а те населенные пункты, что стоят на правом берегу, чаще всего возникали относительно недавно (выселки, выставки, хутора) и всегда имеют прямые связи со своими прародителями с противоположного берега, с «ходучей стороны».

В начале XX века на обоих берегах Сухоны насчитывалось около 240 деревень и сел. Впоследствии, в годы советской власти, к ним прибавилось десятка два поселков лесозаготовителей, зато запустела почти половина деревень, объявленных сначала «неперспективными», а затем и вовсе «не вписывающимися в рыночные отношения», когда в конце минувшего столетия распался СССР и новая Россия встала на путь демократических преобразований. Грустно смотреть сегодня в пустые окна деревенских домов… Когда-то здесь кипела жизнь, рождались и умирали люди, шумно и весело гулялись праздники, под плач и женские крики увозили по реке ратников и новобранцев на первую мировую и Великую Отечественную войны… Все прошло, а бывшие сенокосы и поля, разработанные и содержавшиеся веками потом и кровью наших предков, зарастают лесом. Почти не стало на Сухоне судоходства. Редко когда проплывет по реке буксир или баржа с лесом… Не проводятся уже дноуглубительные работы, и река постепенно превращается в свое первобытное состояние…

Кроме многолюдных сел и деревень, «славилась» раньше Сухона и своими перекатами (переборами) и мелями – их на реке насчитывалось более 130, в основном, правда, в нижнем течении – почти на каждом километре! А еще есть три десятка сухонских островов и более сотни левых и правых притоков! Конечно, в рамках нашего словаря-путеводителя невозможно рассказать обо всех географических названиях с берегов Сухоны, поэтому пришлось произвести отбор наиболее интересных топонимов – с одной стороны, а с другой – речь пойдет о происхождении названий самых крупных притоков, самых больших деревень, островов и перекатов. Всего в словаре рассказывается о более чем 370 сухонских топонимах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Питер Эшер - The Beatles от A до Z [необычное путешествие в наследие «ливерпульской четверки»] [litres]](/books/1059142/piter-esher-the-beatles-ot-a-do-z-neobychnoe-puteshe.webp)