Михаил Поснов - История Христианской Церкви

- Название:История Христианской Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Первое, сокращенное издание: София, 1937. Второе в изд-ве Жизнь с Богом, полное: Брюссель, 1964. Репринт: Брюссель, ЖсБ, 1988.

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Поснов - История Христианской Церкви краткое содержание

Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

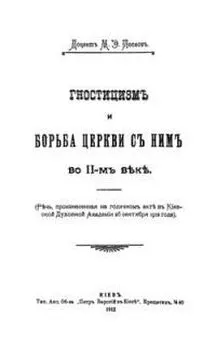

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874–1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории. Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

История Христианской Церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Общую, но и точную характеристику эллинизма мы находим у знаменитого Гарнака. Для эллинизма, по нему, характерны следующие явления, настроения и понятия:

1. Проникновение восточных — сирийских и персидских религий в империю, особенно со времени Пия, — религий, которые имели некоторые черты общими с христианством. Они возбуждали новые потребности в душах людей, удовлетворить которые могло лишь христианство.

2. Наступившее, вследствие демократизации общества и других причин падение точной науки и возросшее уважение к мистической религиозной философии, ищущей откровений и жаждущей чудес.

3. Резкое разделение между душою (духом) и телом, более или менее исключительное предпочтение духа и представление, что он исшел из другого высшего мира и носит в себе вечную жизнь или, по крайней мере, способен к ней. Утверждение чрез это индивидуализма.

4. Острое разделение между Богом и миром и разрушение наивных представлений об их связи и единстве.

5. Как следствие разделений: уточнение понятий о Божестве — via negarionis et eminentiae (путь отрицания и возвышения); только теперь оно становится непонятным, неописуемым, но также великим и благим.

6. Далее, как следствие предпочтения духа, уничижениемира и сознание, что он темница духа.

7. Убеждение, что связь с плотью для духа унизительна и осквернительна.

8. Искание спасения, как спасения от мира и плоти.

9. Убеждение, что всякое спасение есть сохранение для вечной жизни, что оно связано с сознанием и очищением.

10. Уверенность, что спасение души, как возвращение к Богу, совершается постепенно.

11. Почти уверенность, что спасение, значит и Спаситель — уже существуют.

12. Убеждение, что все освобождающие средства должны быть причастны познанию, но не исчерпываются им; в конце концов, они должны принести и сообщить действительную божественную силу.

Короче говоря, характерными признаками эллинистического мировоззрения являются:

а) устранение границ между эллинами и варварами, благодаря знакомству с варварскою культурою (Сирийской, Вавилонской и Персидской) и как результат этого космополитизм, который спасение видел в учреждении мировой монархии вместо национальных государств;

б) индивидуализм: на место всеобщего благополучия, обеспечиваемого государством, стала ευδαιμονία отдельного — идеал мудреца, который свое счастье находит в самом себе (киники);

в) реализм — философия обращается в учительницу житейского благополучия;

г) религиозный синкретизмвследствие знакомства с восточными религиями, притягивавшими к себе энтузиастическим или грубо-чувственным характером, а также суеверными и волшебными обрядами (оракулами, астрологическими толкованиями, таинственными действиями)… Как следствие такого синкретизма выступает сильнейший стимул к монотеизму, в котором богатое познание чуждых культов носило свое объединяющее выражение и свой пункт единства… Носители этой культуры были почти повсюду греки, у варваров она была лишь полировкой.

Только что указанные настроения и стремления эллинистического периода создались, главным образом, благодаря особым философским направлениям и философско-этическим течениям, а также — религиозным верованиям изучаемой эпохи. Об этом мы и скажем.

Достигнув в философии Платона и Аристотеля как бы своего предельного совершенства и будто бы исчерпав свои силы, греческий гений начал быстро склоняться к своему концу. Что совпадало и в значительной мере обуславливалось потерей со стороны Греции политической свободы. Греческая мысль, утомленная теоретическою аналитическою работою, неизменно устремляется к построению целого философского миросозерцания, вместо анализа и исследования обращаясь к системе и догме. Такое миросозерцание является потребностью времени и обновленной культуры. Греческая мифическая религия потеряла свою силу, и для широких образованных кругов её место заступила философия, которая поэтому должна была дать систему сведений с религиозным оттенком. Развитие политической, гражданской и общественной жизни прекратилось, и греческий народ погрузился в обыденную частную жизнь; горизонт личности сузился, и она стала ограничивать себя небольшим домашним кругом. После того как политические и общественные интересы были изъяты из жизни, пришлось обратиться самому к себе, к своей внутренней жизни, и разумное устройство личного бытия сделалось главною задачею существования. Естественно, при этих условиях жизни, должны были выдвинуться интересы жизненно-практические. Между тем, и философская мысль, как замечено, уставшая от разрешения теоретических вопросов, занялась этическими проблемами.

Этому направлению жизни как раз соответствовали три новые философские школы, выступившие с III столетия — стоическая, эпикурейская и скептическая. Они, не занимаясь самостоятельно вопросами метафизическими, а, примыкая в этом случае к предшествовавшим философским системам, сосредоточивали главное внимание на вопросах этических и решали проблему человеческого счастья. Апатия стоиков, самодовольство эпикурейцев и скептиков имели в виду создать блаженство именно личной жизни.

Стоицизм. Основателем стоической школы был Зенон († 264 г.), а наиболее талантливым продолжателем является Хризипл (281-208 г.). Задача философии, по воззрению стоиков, заключается в научно обоснованной, научно-нравственной деятельности человека. Вместе с киниками, стоики видели в человеческом знании лишь средство к добродетельному поведению и достижению блага, а главное назначение философии полагали в руководстве к добродетели, к правильным действиям, чрез упражнение в них. Поэтому они определили философию, как упражнение в добродетели, как άσκησις αρετης, т. е. упражнение в разумной деятельности. Но разумная деятельность невозможна без истинного, объективного знания, ибо разумное поведение должно соответствовать природе человека и всех вещей, а для этого нужно познать законы вселенной и человека. Поэтому философия, определяемая, как «упражнение в добродетели», есть вместе с тем «сознание божественного и человеческого». Здесь стоики, очевидно, следуют Сократу, доказывая необходимость знания для добродетели и ставя последнюю в зависимость от первого. Из указанного определения философии следует необходимость двух наук — физики и этики.

Третья наука стоической системы — логика — имеет значение методологическое, техническое и гносеологическое. Необходимо в системе стоиков этику поставить в центр наук или на вершину, путь к которой ведет от логики через физику. Стоики не полагали никакого существенного различия между Богом и миром: по ним, между божеством и первоматерией никакого реального различия нет. Стоическая система есть строго пантеистическая(но не материалистическая, ибо понятие силы — динамизм — ставится у них выше материи). Всеобщий разум, как мирообразующая сила, носит имя λόγος σπερματικός. Всякое существо, каждый предмет ранее своего появления в мире мыслились в мировом разуме, как понятия, и желались, как определенные цели развития божества (λόγοι σπερματικοί). Учение о человеке стоики разрабатывают с особым интересом и полною последовательностью. Здесь ясно выступают главные положения стоической системы: материализм — в антропологии, пантеизм — в возведении всех действий человека на божество и монизм в понимании душевной жизни. Душа, как и все реальное в мире, вещественна; она неразрывно связана с целым и не может избежать судьбы его. Она также должна в конце мирового процесса обратиться в первоматерию, что тоже — возвратиться к божеству, как и все в мире. Значит, стоики, считая возможною жизнь души по смерти тела, допускали в некотором смысле потустороннее продолжение жизни души. На практический взгляд могло казаться, что они учат о бессмертии. Так и случилось, например, среди последователей римских стоиков. Под влиянием атмосферы своего времени эту идею о призрачном бессмертии души особенно развил римский стоик Сенека (3-65 по Р. Х.). Стоическая этика видит высшее благо и высшую цель или божество в жизни, сообразной с природою. Это — разумная жизнь, она же и добродетельная; разумная жизнь, как добродетель, есть высшее благо. Безусловной цене добродетели, как благу, наносится ущерб, если допускается нечто вне человека, как благо, или цель его жизни. Кто, например, вместе с Эпикуром возводит на трон удовольствие, тот добродетель делает рабыней. Добродетель не нуждается ни в каких посторонних добавлениях, но в себе самой носит все условия счастья.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: