Михаил Поснов - История Христианской Церкви

- Название:История Христианской Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Первое, сокращенное издание: София, 1937. Второе в изд-ве Жизнь с Богом, полное: Брюссель, 1964. Репринт: Брюссель, ЖсБ, 1988.

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Поснов - История Христианской Церкви краткое содержание

Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

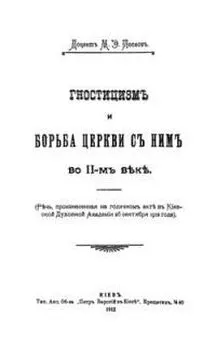

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874–1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории. Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

История Христианской Церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Император /Император увековечил память о Соборе, приказав изобразить его на картине, которая была написана (или сделана мозаикой), в передней части дворца на стене/ утвердил постановления Собора особым декретом. В Рим были посланы извещения о результатах соборных деяний — папе и Римскому Собору — отцов Собора и самого императора. В этих извещениях наиболее щекотливым пунктом было сообщение об осуждении папы Гонория. Однако, Римский первосвященник Лев II (преемник Агафона 10 января 681 г.) имел мужество принять его спокойно и со всею ясностью выразиться о печальном факте в послании к испанским епископам.

/Однако, для католического мира это событие поразительное: как Вселенский Собор мог произнести анафему на папу? Этот вопрос получил особую остроту со времени Ватиканского Собора. Чтобы избежать неприемлемых выводов, вытекающих из такого факта, Ц. Бароний и его единомышленники утверждали, что акты Собора, содержавшие анафему на папу Гонория, фальсифицированы. В то время как другие думали, что акты подлинны; но Собор осудил Гонория не за ересь, а за нерадивость, Nachlassigkeit, потому что он молчал, когда следовало говорить. Тем и другим отвечал проф. Пеннаки, Pennachi. Он доказывает что акты VI-го Вселенского Собора подлинны, и папа осужден как еретик, formalis… Известный Гефеле, Conciliengeschichte В. III 1877, ss. 290-313, обстоятельно рассуждая о causa Honorii приходит к выводу что он заблуждался лишь в выражении, im Ausdruick, а в истине он был ортодоксален, er war in Wahrheit orthodox/.

Лет через 30 монофелитство было торжественно восстановлено, а VI-ой Вселенский Собор осужден.

После низвержения династии Ираклия, в лице Юстиниана II, престол занял армянин Филиппик Вардан(711-713 г.). Он был воспитан в монофелитской семье; учителем его был Стефан, ученик Антиохийского Макария. Какой то псевдо-Авва предсказал ему еще за 10 лет долгое царствование и взял с него клятву, что он, сделавшись императором, опять водворит монофизитство. Став императором он заявил, что не вступит в императорский дворец раньше чем не будет уничтожено изображение VI-го Собора в передних покоях дворца и оно было сбито со стены. В январе 712 г. он созвал Собор, на котором осудил VI-ой Вселенский Собор и издал томос с монофизитским учением. Но, уже 3-го июня 713 г., Филиппик был низвержен, а с ним погибла и его безумная попытка. Рим не признал Собора. А бывший на нем Иоанн Константинопольский писал папе, что Собор лишь οικονομικως уступил императору. Занявший место Филиппика, Анастасий первою заботою своего правления считал восстановление мира в Церкви. Признание VI-го Вселенского Собора, или восстановление его, произошло одновременно с венчанием императора Анастасия II на царство. Герман, епископ Кизический, бывший также на Соборе 712 г. занял в 715 г. 11 августа, место умершего епископа Иоанна. На Константинопольском Соборе 715 или 716 г. Герман восстановил православие и предал анафеме монофелитов.

Ввиду того, что ни на V-ом, ни на VI-ом Вселенском Соборе не было постановлено никаких правил относительно церковной жизни, сын и преемник Константина Погоната — Юстиниан II (685-711 г.) в 691-692 году созвал новый Собор для составления канонов. Как дополнение к V-му и VI-му Соборам этот Собор назывался πενθεκτη συνοδος, quini-Sexta (пято-шестой). На нем составлено было 102 канона. Восточная Церковь им приписывает авторитет Вселенских определений, неразрывно связывая их с VI-м Вселенским Собором. Но Западная Церковь их считает простым постановлением Восточной Церкви; тем более, что некоторые каноны содержат полемические выводы против Западной Церкви (пр. 3,13).

Иконоборческий спор.

Почитание священных изображений ведет свое начало с первых времен христианства. В первые века священные изображения были символического характера; в IV-ом и V-ом в. совершается переход к исторической иконописи. Законность и важность исторических священных изображений — в лицах и событиях — некоторыми не признавались, и с их стороны раздавались протесты. Эти протесты приобретали особую силу в тех случаях, когда иконопочитание сопровождалось суеверными обычаями, или обращалось в идолатрию. Здесь нарушалась вторая заповедь закона Божия. В числе лиц, отвергавших иконопочитание был церковный историк Евсевий. До нас сохранилось его послание к императрице Констанции, сестре Константина Великого, вдове императора Ликиния. Из него видно, что Констанция просила Евсевия прислать ей икону Спасителя. Евсевий находит её желание предосудительным: «так как ты писала относительно какой-то будто бы Христовой иконы и желала, чтобы я прислал тебе такую икону, то какую же икону разумеешь ты, которую называешь Христовой? Истинную ли и неизменяемую и заключающую в себе сущность Божества, или же представляющую то естество Его, которое Он воспринял ради нас, облекшись плотью, как бы одеждою рабского вида? Кто же в состоянии изобразить мертвыми и бездушными красками и тенями издающий сияние и испускающий блистательные лучи, блеск славы и достоинства Его? Даже избранные ученики Его не могли взирать на Него на горе. Конечно, ты ищешь икону, изображающую Его в образе раба и во плоти, которою облекся ради нас; но мы научены, что и она (плоть) растворена славою Божества, и смертное поглощено жизнью» (Деяния VII-го Вселенского Собора, стр. 530-531). Употребление икон Евсевий называет «языческим обычаем» (ελληνικη συνεθεια). Также Епифаний Кипрский — вторая половина IV-го в. и начало V-го в. — отрицательно относился к священным изображениям. Он разорвал встреченную им в одном селе Аноблате завесу с изображением человека — Христа или Святого, признавая это противным Писанию. В восточном искусстве, например, Сирийском и частью в Коптском вообще отмечают нерасположение в древнейшее время к изображению человеческих фигур; там ограничивались символическими изображениями и орнаментикой. В Греции, конечно, было иное: олимпийские человекообразные боги охотно изображались художниками и вообще греческое искусство было на служении греческой религии. Но чрез это греческое искусство надолго скомпрометировало себя в глазах христиан. Пользоваться греческим искусством для христианских целей — казалось возвращаться к язычеству. На Западе также можно отметить случаи неодобрительного отношения к иконопочитанию, по-видимому, только, впрочем, в случаях не христианского отношения к иконам. Еще Собор Эльвирский — 305 г. — постановил не допускать священных изображений в церквах. «Принято — гласило постановление — чтобы живописи в церквах не было, и чтобы не служило предметом почитания и обожания то, что изображается на стенах» (к. 36, Canon 36: «Placuit picturas in ecclesias esse non debere, nequod colitur aut adoratur in parietibus depingatur»). В конце VI-го в. на Западе имел место такой случай. Серен, епископ Маргельский, видя неразумное боготворение икон своей паствой, сорвал иконы и выбросил вон из церкви, чем произвел большой соблазн в народе. Папа Григорий Великий хвалил ревность Серена, но находил её не по разуму.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: