Михаил Поснов - История Христианской Церкви

- Название:История Христианской Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Первое, сокращенное издание: София, 1937. Второе в изд-ве Жизнь с Богом, полное: Брюссель, 1964. Репринт: Брюссель, ЖсБ, 1988.

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Поснов - История Христианской Церкви краткое содержание

Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

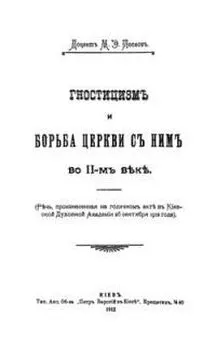

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874–1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории. Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

История Христианской Церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Церковь осуждает и хилиазм, и монтанизм, и новацианство. Однако, это не уничтожает того аскетического течения, которое жило среди верующих с самого начала. Конечно, неоплатонизм, неопифагорейские и другие аскетические течения язычества, могли отчасти питать подобное направление среди христианства.

Аскетические стремления и известные формы их проявления, как девство, посты, бдения — имели место и в первые три века христианской эры; но о монашестве в собственном смысле, как сознательном удалении из мира в пустыню, в уединение, можно говорить только с IV-го века. Есть мнение, что монашество нужно ставить в непосредственную связь с гонением императора Декия, когда христиане, скрываясь от преследователей, убегали в пустыню и, возлюбив её, остались там, позже к ним пришли и другие. Это мнение основывается на легендарном сочинении «Vita Pauli» приписываемом блаж. Иерониму. Но нет возможности согласиться с этим: монашество в христианской жизни не есть явление случайное. В сущности монашество есть протест против какой бы то ни было связи, общения Церкви с миром и светской культурой. Еще в 1-ом веке среди верующих, под влиянием парусии, т. е. ожидания скорого второго пришествия Иисуса Христа, создавалось настроение полного разобщения с миром и отказа от обыденных дел; в Солунской общине оно дошло до крайности (ср. 2 Фес. 2 и 3 глава). Во II-ом веке это настроение нашло себе отражение в монтанизме, который требовал полного разрыва Церкви с миром и культурою и побуждал к покаянию и аскетическим подвигам. Последователи Новациана также отличались ригористическим характером. Отсюда понятен быстрый рост монашества именно в IV-ом веке, когда христианство было признано дозволенной религией, и Церковь вышла из катакомб и кимитирий на форум и открытые, публичные места. Если ранее, за исключением крайних эксцессов, монашеское настроение могло жить в согласии, в мире с Церковью катакомб, то теперь, когда Церковь вошла в общество, всецело проникнутое языческими верованиями, представлениями, нравами, обычаями, — оно никак не могло более оставаться в Церкви, признанной государством и покровительствуемой им. Ввиду такого «омирщения Церкви» нужно было порвать с Церковью и бежать в пустыню. Но отсюда, как из факта, следовало что, значит, Церковь, как учреждение для спасения людей, или недостаточна, или излишня.

Против иерархического лозунга — extra ecclesiam nulla salus — удалявшиеся в пустыню, по преимуществу светские лица, как бы выставляли другой: extra или juxta ecclesiam vera salus… Но в действительности нет серьезных, вполне сознательно обоснованных доказательств в пользу мысли, что сами отшельники субъективнорассматривали свое удаление от мира, как сознательный протест против Церкви, вышедшей из катакомб и вошедшей в союз с миром. И сама Церковь отнюдь не видела в монашестве явление, враждебное ей. Монашество, несомненно, глубоко проникало в принципы христианского учения (хотя иногда и не было чуждо крайностей аскетизма) и, руководясь его духом, внимательно наблюдало за созиданием Церкви и её развитием в правовой и культовый институт. И если монашество при этом замечало недостаточно внимания к внутреннему, индивидуальному религиозному сознанию и жизни, то заявляло свой протест против превалирования и доминирования формы над жизнью. Отсюда не только было возможным, но и весьма желательным, « примирение» монашества с Церковью и чрез то восполнение церковной жизни монашеской практикой, внимательной к личной индивидуальной особе и её настроениям. Это примирение имело свое большое значение и для монашества, ибо в чистом виде оно стремилось к спасению отдельных лиц, а не христианского общества в целом. Конкретным доказательством солидарных отношений между представителями Церкви и монашества могут служить факты еще из жизни св. Афанасия и Антония Великого. Архиепископ Афанасий во время своих последних изгнаний уходил в Египетскую пустыню и считается «εις των ασκητων». Преподобный Антоний — основатель на Востоке отшельнического монашества, два раза оставляет пустыню и появляется в Александрии, чтобы защитить Церковь от внешних и внутренних врагов /Один или первый раз, во время Максиминова гонения, а другой — во время арианских смут, когда ариане распустили слух, что он учит о Сыне так же, как и они. Смотри жизнь Преподобного Антония. Глава XLVI и LXIX. Русский перевод творений св. Афанасия ч. 3, стр. 218 и 233/. Живые же примеры за объединение в одном лице монашеских идеалов и иерархических стремлений, предлагают в своей жизни — св. Василий Великий, Григорий Богослов и отчасти св. Иоанн Златоуст. Василий Великий изучил монашество, постиг сущность его и пережил его в своем полном опыте, удалившись для этого в пустыню с своим другом Григорием Назианзянином. В своих «больших или малых монашеских правилах» и отчасти в своих письмах /Монашество углубляло нравственное сознание Церкви. На место церковного учения о фактическихгрехах, как смертных грехах, монашество поставило свое учение о главных грехах, как могущественных враждебных наклонностях, которые внутреннеприсущи каждому человеку и борьба с которыми должна составлять задачу его жизни. По Цоклеру (Zöckler. Evagrius Ponticus. 1893 München), Эвагрий Понтийский первый, кто дал классификацию 8-ми главных грехов. Пахомий, а за ним и Василий (Reg. brev. tract. 227 и 229), потребовали в своих монастырях исповеди монахов; требовалось чтобы каждый монах исповедовал мысли своего сердца (помыслы) пред старшими братьями или настоятелем. Из монастырской практики исповедь затем стала институтом Церкви/ Василий Великий дал идеологию монашества и рисует целый строй монашеской жизни.

История монашества.

Родиною монашества является Египет, Нильская долина. Историк восточного монашества Бесс (S.M. Besse. Les Moines d'Orient. Париж 1900, р. 2) видит в этом как бы награду Египту за то, что он приютил гонимого Иродом Христа-Младенца. Оставляя в стороне легендарное сочинение Иеронима «Vita Pairii», обычно считают отцом монашества — собственно отшельничества, анахоретства, — св. Антония Великого (251-356 г.), родом копта, жизнь которого описана св. Афанасием, архиепископом Александрийским. Он родился от христианских родителей в селении Кома, близ великого Иераклеополиса, в Среднем Египте. Будучи 20-тилетним юношей, находясь однажды в церкви, он был глубоко захвачен и взволнован евангельским чтением о богатом юноше (Мф. 19). Он роздал свое имение и начал упражняться в аскетизме, под руководством одного опытного аскета. Но вот он внезапно оставляет аскета и скрывается в гробнице, а потом поселяется в запущенной, оставленной крепости, где он прожил много лет в глубоком уединении, лишь время от времени снабжаемый хлебом. После 26-тилетней жизни в пустыне, он с 306 г. начал собирать вокруг себя учеников. Его призыв нашел отклик, особенно после знаменательного факта появления его, в гонение Максимина, на улицах Александрии для укрепления братьев-христиан в истинной вере. Люди всех состояний начали стекаться к нему, и он их утверждал и воодушевлял чрез молитву и давал душепопечительные советы. Местопребывание свое он имел в это время в Писпире, который лежал в 30-ти километрах от Нила. Отсюда он предпринимал частые путешествия для посещения эремитских колоний своих учеников. Слава Преп. Антония была так велика, что даже император Константин почтил его своим письмом. Во время христианской борьбы Антоний еще раз появился на стогнах Александрии, чтобы дать свидетельство верным и обратить язычников. Пред своею смертью, он отправившись нашел себе глубоко-уединенное место, где и почил в 356 г., бывши 105-тилетним старцем. Свою овечью шубку и мантию оставил защитнику веры, св. Афанасию, дружественно к нему расположенному и описавшему потом его жизнь. Антоний не дал никакой организации монашеству. Его колонии эремитов, которые носили имя μοναστηρια (С. 44), объединяли единомышленников в совершенно свободный союз под душепопечительным руководством св. монаха. Приписываемые св. Антонию правила, хотя они очень древни и происходят из Египта, ему не принадлежат.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: