Михаил Поснов - История Христианской Церкви

- Название:История Христианской Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Первое, сокращенное издание: София, 1937. Второе в изд-ве Жизнь с Богом, полное: Брюссель, 1964. Репринт: Брюссель, ЖсБ, 1988.

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Поснов - История Христианской Церкви краткое содержание

Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

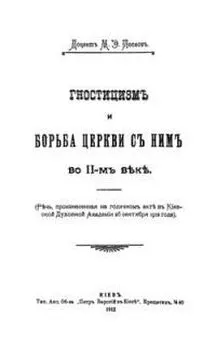

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874–1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории. Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

История Христианской Церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Такова церковно-каноническая точка зрения на дело. Остается историческая.

3) Впервые Filioque появляется в символе в V-ом веке в 569 г., в Испании на Толедском Соборе, вызванное полемическими собраниями в борьбе с арианами и имевшее в виду доказать арианам, что Сын ни в чем не меньше Отца, Сын равен Отцу, почему и Дух Святой также исходит от Отца, как и от Сына. С этого времени символ с Filioque начали петь и за богослужением. В течение VII и VIII-го века символ с Filioque был принят на Соборах и распространился во Франции и Англии.

В начале IХ-го века западные монахи, бывшие в Иерусалиме и встретившие там возражение против символа с Filioque, вернувшись, обратились с жалобою к папе Льву III. Последний отослал их Карлу Великому, славившемуся своими учеными богословами. Сделав предварительные исследования, Карл с епископами на Соборе в Аахене, в 809 г. приняли символ с Filioque и это свое постановление отправили с теми же монахами к папе. Папа Лев III признал вполне правильным выражение с богословской точки зрения, но внести его в Никео-Царьградский символ отказался. Когда собственно Filioque было внесено в символ Римской Церкви, до сих пор остается невыясненным. Одни утверждают, что это сделано при папе Николае I († 867 г.), они, вероятно, имели в виду объяснить происхождение энциклики Фотия 866-867 г., где против Filioque отведено видное место. Было у Фотия и особое сочинение о Святом Духе. Другие относили это событие ко времени папы Христофора († 903 г.); третьи — ко времени папы Сергия (904-911 г.), когда и на Константинопольском престоле был также Сергий (999-1019 г.). Но большинство принимает, что Римская Церковь около времени 1014-1015 г., при папе Венедикте VIII, по просьбе германского императора Генриха II, позволила петь символ Filioque во время мессы. Однако, это событие имевшее место накануне разделения Церквей, не навлекло на себя главных полемических выпадов греков. Ни послание Льва Охридского к епископу Транийскому (греческое Trani), ни первый трактат Никиты Пектората, ни письмо патриарха Петру Антиохийскому не содержат никакого указания на то, чтобы Filioque сыграл большую роль при разделении Церквей. Главными полемическими вопросами того времени были — вопрос об опресноках и безбрачии духовенства. Правда, по свидетельству Аллария, Никита Пекторат писал трактат о Святом Духе и самый трактат он сохранил; правда и то, в латинской булле экскоммуникации в 7-ом члене греки упрекаются в том, что они, как пневматомахи и враги Божьи выбросили из символа исхождение от Сына (την εκπορευσιν τε του Υιου), — на что Михаил Керулларий отвечал в синодальном послании, воспроизводя соответствующие страницы из Фотия, — значит, отчасти вопрос о Святом Духе привлекал внимание спорящих сторон, но он отнюдь не увлекал их и вообще с половины XI-го века он занимал далеко не первостепенное место /Вопрос о Filioque, так сказать, пренебреженный, оставленный в тени церковными и полемическими деятелями XI-го века, в последующее время занял первое место, чтобы в наше время, с 1870 г., уступить свою важность вопросу о непогрешимости папы, или догматическом примате. Уже Михаил Псёл, писатель XI-го века, называет вопрос о «Filioque», — «фундаментом веры». При заключении Лионской (1274 г.) и Флорентийской унии (1439) Filioque выставлялось как главное препятствие. В самом конце XIX-го века Царьградский патриарх Анфим. отвечая на буллу папы Льва XIII к епископам Востока, опять таки подчеркивает всю серьезность разногласий по данному вопросу/.

Другие отличия Римской Церкви от Восточной литургического, канонического и обрядового характера, как совершение Евхаристии на опресноках, возведение диаконов прямо во епископы, целибат, пост в субботу и другие — уже затронуты в VII-ом веке на Трулльском Соборе (пр. 3 и 13). Однако нет ни малейшего указания на то, что подобные «отступления» могут повести к разделению. В 3-ем каноне названного Собора Римская Церковь именуется «святейшею» (της Ρωμεαιων αγιωτατης Εκκλησιας). Потом, в послании патриарха Фотия 861 г. к папе Николаю I прямо сказано (разъяснено), что подобные различия имеют невинный характер — αδιαφορα. Конечно, в послании к восточным патриархам в 867 г. Фотий все эти «отступления» ставит в громадную вину латинянам. Однако, это нужно понимать в смысле полемическом, тактическом, а не серьезном повреждении в вере. Когда Фотий в 879-880 гг. был восстановлен в своем звании легатами папы Иоанна VIII, то он крепко забыл и припомнить никак не мог об «отступлениях» Римской Церкви, как будто бы их и не существовало. Патриарх Николай Мистик в конце IX и начале Х-го века имел столкновение с Римом по поводу 4-го брака императора Льва VI; однако, обличая латинян за допущение 4-го брака, он ни одним словом не упомянул об их других уклонениях, а казалось, как было бы кстати! В чем нужно видеть, или где лежала истинная действительная причина Церковного раскола?

Доктор А. Пихлер(Dr. A. Pichler. Geschichte der Kirchlichen Trennung zwischen dem Orient und Occident. Munchen 1865 ss. 151, 72, 74. 197, 220) в своем двухтомном труде доказывает, что главной причиной великого Церковного раскола было образование франкской империи, как наследницы Римской, а потом ненормальное отношение Церкви к государству на Востоке — сервилизм со стороны правящего клира.

Проф. А. Гарнак(A. Harnack. Das Monchtum. Giessen. 1907, s, 6), не отрицая значение в деле разделения Церквей богословских споров, иерархического властолюбия и национальных резких особенностей, основную движущую причину данного явления указывает в различном ответе на вопрос об идеале жизни.

Мы лично, признавая громадное значение за фактом коронования папою Львом III — Карла Великого, склоняемся на сторону тех, кто видит причину великого Церковного раскола, в конце концов, в области каноническо-административной организации Церкви, именно, в борьбе за власть между папой Римским и патриархом Константинопольским. Конечно, для широких верующих масс, уже разделенных этнографически, географически и политически между собою, — все это прикрывалось религиозными мотивами — борьбою за чистоту веры, обряд и тому подобное. Даже больше можно сказать: эти массы, — а к ним принадлежало и духовенство и многие епископы, в особенности впоследствии, — в своем расхождении с Римской Церковью руководились и психологически отталкивались от неё именно религиозными мотивами, от души считая её, в своей sancta simplicitas, «еретической».

Но тем больший грех тяготеет на «соблазнителях», на тех, кто свои властолюбивые и честолюбивые замыслы умело закутывал в религиозное священное покрывало.

И здесь несравненно больше виновным является Константинопольский патриарх, чем Римский папа. Собственно папе, несомненно, принадлежал канонический авторитет на Востоке; многие Соборы, каноны и императорские эдикты и указы упоминают об этом. Фактически этот примат по временам расширялся до догматическогопримата: папа, иногда, призывался Востоком помочь ему в делах веры, сам писал догматические послания для Соборов и посылал вещих легатов. Вспомним, например, из IV-го века, о письмах Василия Великого к папе и то, что сказал Афанасий Великий о значении архиепископа Осия для Никейского Собора. Папа, действительно, иногда, как бы диктовал Востоку веру и суд над еретиками. Епископ Аполлинарий восточный — впервые осуждается в Риме, а потом уже на Востоке. Кирилл Александрийский на III-ем Вселенском Соборе, лишь как бы исполнил миссию папы, предварительно осудившего Нестория на Римском Соборе. Многочисленные отцы IV-го Вселенского Собора не прежде входили в церковь св. Евфимии для заседаний, как подписав, из которого были заимствованы потом существенные выражения для Халкидонского вероопределения. Такую же почти роль сыграло послание папы Агафона для VI-го Вселенского Собора. Так, говорим, канонический авторитет папы над Востоком стоял твердо и вполне оправдывался им, его энергичной деятельностью и заступничеством за гонимых православных, всегда находивших у него приют. Припомним св. Афанасия, Маркелла Антиохийского, Павлина, Иоанна Златоуста, Иоанна Талайя и других, а позже, Студийских монахов, св. Феодора, св. Игнатия патриарха. Конечно, папы со времени заключения союза с франкским домом, появления лжеисидоровых декреталий и Donario Constantim, стремились к расширению, а главное, к усилению своей власти на Востоке. Это, разумеется, заслуживает решительно осуждения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: