Михаил Поснов - История Христианской Церкви

- Название:История Христианской Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Первое, сокращенное издание: София, 1937. Второе в изд-ве Жизнь с Богом, полное: Брюссель, 1964. Репринт: Брюссель, ЖсБ, 1988.

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Поснов - История Христианской Церкви краткое содержание

Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

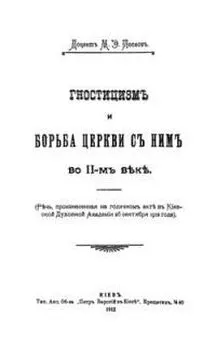

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874–1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории. Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

История Христианской Церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гонения начинаются на Востоке, ибо там христианство прочно утвердилось еще в течение 1-го века. Доказательством служат два памятника: а) христианский Апокалипсис, написанный в 1-ом веке (ср. Евс. Ц. И. III, 12) и б) письмо Плиния Младшего к императору Траяну, 112-113 г. Нужно заметить, что к концу 1-го века почитание императоров заменило собою всякую другую религию. Отсюда процесс против Малоазийских христиан мы должны представлять себе в следующем виде: в силу установления для иудейства особой подати в честь Юпитера Капитолийского и связанной с ним обязанности каждого иудея записать свое имя в синагогальные списки, христиане резко выделились от иудейства; при празднествах в честь Цезаря, христиане были привлекаемы к участию в них, и как скоро они отказывались почитать изображение Цезаря установленной церемонией, они были осуждаемы и наказуемы, как сакрилеги, или, как уличенные в crimen laesae majestatis, т. е. в оскорблении величества, на основании общих законов о государственном богопочитании. «Я видел» — говорит автор Апокалипсиса — «души убиенных за слово Божие и за свидетельство (μαρτυρία), которое они имели» (6:9). Христианская кровь начала литься на Востоке еще задолго до того, как император Траян издал первое распоряжение касательно христиан. Одного из таких первомучеников Апокалипсис называет по имени — это Антипа Пергамский, умерщвленный за имя Христово там, где живет сатана, т. е. в том Пергаме, где особенно сильно процветал культ цезарей и где был построен первый храм во имя царствующего императора. Случилось это, вероятно, в правление Домициана, т. е. в последнее десятилетие 1-го века, когда в самом Риме продолжали еще считать христианство отраслью иудейства, как это показывает процесс против Тита Флавия Климента.

II век. Другим замечательным документом, свидетельствующим о гонении на христиан ранее издания какого-нибудь закона о них, является известная переписка проконсула Плиния с императором Траяном. Плиний был наместником Вифинии с 111 г. и состоял в должности полтора года. Он написал Траяну всего 60 писем. Одно из них для нас чрезвычайно важно, мы приводим его полностью: «Для меня обычно, Государь, обращаться к тебе с вопросом о том, что возбуждает во мне недоумение. Ибо кто может направить меня лучше, когда я медлю, или научить, когда я оказываюсь незнающим? Я никогда не присутствовал на христианских процессах (cognitionibus de Christianis); поэтому не знаю, что именно и в какой степени подлежит тут наказанию и является предметом расследования. Я находился в немалом затруднении а) придавать ли какое-нибудь значение различию возрастов, или же несовершеннолетние не должны быть отличаемы от взрослых, б) давать ли за раскаяние прощение, или тому, кто был христианином и отречение не приносит пользы, в) подвергать ли христиан наказанию за самое имя, помимо каких-либо преступлений, или же за преступления, стоящие в связи с именем (nomen ipsum, si flagitiis careat, an flagitia cohaerentia nomini puniantur). Я между тем поступал следующим образом с теми о которых мне доносили, как о христианах. Я допрашивал их, христиане ли они, когда они сознавались (confitentes), я спрашивал их во второй и третий раз, угрожая казнью; тех которые упорствовали, приказывал отвести на смертную казнь (duci jussi). Ибо я не сомневался, что каково бы ни было то, в чем они сознавались, во всяком случае уже их упорство и непреодолимая нераскаянность заслуживают казни. Других подобных же безумцев, так как они были римские граждане, я предназначил к отсылке в Рим. Как только началось дело, как это бывает обыкновенно, обвинение приняло сложные и разнообразные виды. Подан был анонимный донос, и в нем перечислены имена многих, которые заявили, что они не христиане и никогда не были христианами. Когда они вслед за мною обратились с воззванием к богам, воздали поклонение твоему изображению, которое для этой цели я приказал принести со статуями богов, чрез воскурение перед ним фимиама и возлияния вина, и когда сверх того произнесли проклятие на Христа (действительных христиан, говорят, нельзя принудить ни к одному из этих действий), я нашел возможным отпустить их. Другие, поименованные в списке, признались, что были прежде христианами, но теперь уже не принадлежат к ним; одни перестали быть христианами за три года перед тем, другие несколько раньше, некоторые даже лет двадцать тому назад. Все они почтили твое изображение и статуи богов и прокляли Христа. По их словам, вся вина их или заблуждение состояла в том, что они сходились в известные дни, рано утром, вместе и пели песнь Христу, как Богу; клятвенно они обязывались не на преступление какое-либо, но к тому, чтобы не красть, не грабить, не прелюбодействовать, быть честными, возвращать вверенные залоги; после этого они расходились и (затем собирались) снова для вкушения пищи, обычной однако и невинной; впрочем, и это перестали делать когда я своим эдиктом, согласно твоему повелению, запретил гетерии. В виду этого я счел тем более необходимым допросить под пыткою двух служанок (ancillae), которые назывались ministrae (диакониссы), чтобы узнать, что тут есть истинного. Но я не нашел ничего другого, кроме суеверия грубого и безмерного (supersstitionem pravam, immodicam). Поэтому, отложив дальнейшее разбирательство, я и обратился к тебе за советом. Дело, мне кажется, заслуживает внимания, особенно в виду большого количества замешанных в нем. Множество людей всякого возраста, положения, и мужчин и женщин, вовлечены в опасность, будут и потом подвергаться ей. Зараза этого суеверия распространилась не по городам только, но и по селам и по деревням, хотя, кажется, можно остановить её и поправить дело. По крайней мере известно теперь, что опустевшие было храмы начали опять привлекать поклонников, прекратившиеся на долгое время жертвоприношения возобновились, и стал находить сбыт корм для жертвенных животных, имевший доселе весьма лишь немногих покупателей. Отсюда легко можно заключить, какое множество людей может быть приведено к порядку, если дать место раскаянию».

Так как письмо Плиния о христианах и ответ Траяна помещаются близко и концу сборника (под № 96-98, а всего писем 113), то инцидент с христианами полагают в конце его полуторагодового наместничества, т. е. в 112-113 г., по всей вероятности, при поездке в восточную часть — Понтию.

Траян отвечал Плинию: «При разборе дела о тех, на которых тебе было донесено, как на христиан, ты, мой секунд, поступил, как должно. В этом случае и невозможно установить какое-то общее, вполне определенное правило. Разыскивать их не следует (conquirendi non sunt);но если выступают с доносами и обвинениями против них, нужно казнить их (На прямой вопрос Плиния: казнить ли христиан за самое имя или за преступления, связанные с именем — Траян прямого ответа не дает; но как вывод следует, что по Траяну, нужно казнить за одно имя или звание христианина). Однако, если кто не признает себя христианином и докажет это самым делом, чрез поклонение нашим богам, тот за раскаяние получает прощение, хотя относительно прошлого он находился под подозрением. Бессмысленные доносы не должны иметь место ни в каком процессе; это было бы самым трудным примером и недостойно нашего века».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: