Михаил Поснов - История Христианской Церкви

- Название:История Христианской Церкви

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Первое, сокращенное издание: София, 1937. Второе в изд-ве Жизнь с Богом, полное: Брюссель, 1964. Репринт: Брюссель, ЖсБ, 1988.

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Поснов - История Христианской Церкви краткое содержание

Работа известного русского историка христианской церкви давно стала классической, хотя и оставалась малоизвестной широкому кругу читателей. Ее отличает глубокое проникновение в суть исторического развития церкви со сложной и противоречивой динамикой становления догматики, структуры организации, канонических правил, литургики и таинственной практики. Автор на историческом, лингвистическом и теологическом материале раскрывает сложность и неисчерпаемость святоотеческого наследия первых десяти веков (до схизмы 1054 г.) церковной истории, когда были заложены основы церковности, определяющей жизнь христианства и в наши дни.

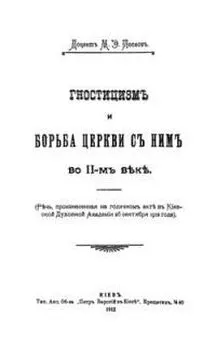

Профессор Михаил Эммануилович Поснов (1874–1931) окончил Киевскую Духовную Академию и впоследствии поддерживал постоянные связи с университетами Запада. Он был профессором в Киеве, позже — в Софии, где читал лекции по догматике и, в особенности по церковной истории. Предлагаемая здесь книга представляет собою обобщающий труд, который он сам предполагал еще раз пересмотреть и издать. Кончина, постигшая его в Софии в 1931 г., помешала ему осуществить последнюю отделку этого труда, который в сокращенном издании появился в Софии в 1937 г.

История Христианской Церкви - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Состояние иерархии в послеапостольское время. Парикии. Неиерархические служения.

Не только в новозаветных священных писаниях, даже и в позднейших творениях церковно-отеческой литературы нет еще строгого различия между иерархическими лицами. Так, древнейший памятник после-апостольского времени Дидахэ (с. 80-90, 1в). увещевает поставлять епископов и диаконов (Cap. XV); он высоко ценит «проповедающих слово Божие» (λόγον λαλουντες). О новозаветных пресвитерах в Дидахэ нет речи. (В XIV гл. имеются в виду ветхозаветные). В посланиях Климента идет речь и о пресвитерах εγούμενοι, προεγούμενοι I, 3; XXI, 6). Стоящими близко к культу автор называет «епископов и диаконов» (XLII, 4-XLIV, 4). В XLIV, 5 идет речь прямо о пресвитерах — προοδοιπορήσαντες πρεσβύτεροι. XL VII, 6; LVII, 1, первенствующие, престарелые). Ермупоминает об апостолах, епископах, учителях, диаконах. Только у Св. Игнатия Богоносцамы встречаем впервые точное разграничение иерархических местных должностей от харизматических служений в Церкви. Иерархия, по Игнатию, существует повсюду с епископом во главе, с пресвитериумом и с диаконами (Филад. 2; Трал. III, 3; ХIII, 2; ср. Ефес. 2, 2; Магн. II). «Все последуйте епископу, как Иисус Христос Отцу, а пресвитерству, как апостолам. Диаконов же почитайте, как заповедь Божию» (Смир. VII. 1). «Ничего не делайте без епископа и пресвитеров» (Магн. VII) — так поучает св. Игнатий.

Послания св. Игнатия свидетельствуют о том, что христианские общины, как ячейки Вселенской Церкви, уже организовались к его времени. Весь христианский мир II и III в. состоял из общин, управлявшихся епископами, а не пресвитерами. Пресвитеры составляли при епископе совет или пресвитерий; диаконы несли служебные обязанности и были органами исполнительной власти. Так организованные христианские общины назывались парикиями(παροικία), т. е. отдельными, местными, епископскими церквами. По своему объему древние парикии были величинами неопределенными. По мнению проф. Болотова, радиус епископской парикии был равен приблизительно 15-ти километрам. Но христиане не представляли сплошной массы населения. Они были вкраплены в массу языческого мира. Даже в Риме в половине III в. верующие составляли не более 5% всего населения. Поэтому самое понятие «парикия» во II и III веках имело более общинно-административный, чем территориальный смысл. Количественный состав христианских общин был очень разнообразен. Конечно, в больших городах, как Рим, Коринф, Ефес, Антиохия, парикии, по количеству в состав их входящих членов, были очень значительны. Типичным строем епископии (т. е. парикии), который более всего проглядывает в памятниках II и III веков, был тот, по которому все верующие местной церкви собирались на богослужение в одно место, именно к епископу. Богослужение тогда совершалось не в обширных храмах, а в простых домах. Св. Киприан считает возможным «прекрасно знать ut optime nossem» — каждого члена своей паствы, ер. 41 (33). Некоторые парикии были удивительно малы. В canones ecclesiastici — древнем памятнике, — читаются такие строки: «если оказывается мало мужей, и где-либо не найдется 12-ти человек, которые могли бы подавать голоса, при избрании епископа, то должно написать к соседним церквам». Апостольские Постановления говорят о «малой парикии» (εν παροικία μικρα), где за неимением пожилого человека, достойного епископства, приходится выбирать из молодых.

Епископ, стоявший во главе общин (парикии), как не монах, имел возможность нести не только обязанности управления, но и требоисполнения. Продолжалось в Церкви II и III веков служение диаконисе. Впервые они названы диакониссами — ministrae в известном письме Плиния Мл. В Дидаскалии, памятнике половины III-го века, они также называются «диакониссами» (III, 16), ср. Апостол. Постановления — то διακονησσα (III, 11; IV, 17; VIII, 17 и др.), то η διάκονος γυνή, (II, 26, 58; III, 8, 16, 19). Кроме диаконисс, появились лекторы, экзорцисты, чтецы и заклинатели. О существовании лекторов известно от Иустина, Тертуллиана (de praescrip. 41), Апостол. Постановлений (III). Эти две должности встречаются рядом, — потому что оба служения считались харизматическими. Последние служения — чтеца, заклинателя — относятся к так называемому clerus minor.

Около половины III-го века в Риме развился из диаконата сложный штат низшего клира. Римская Церковь, по свидетельству Созомена (Ц. И. VII, 19), издревле держалась взгляда, что диаконов в Церкви может быть не больше 7. Между тем громадная община римская нуждалась в многочисленном штате служащих. Поэтому папа Фабиан (236-250 г. — мученик Декия), в помощь диаконам, учредил разные вспомогательные должности. Так появились иподиаконы, привратники и аколуфы. Возникли и другие новые низшие должности по мере возрастания нужд Церкви. Время появления каждой из них — не известно; вместе они названы впервые в послании папы Корнилия (251-252 г.): υποδιάκονοι, ακολουθαί, εξορκισταί, αναγνωσται, πυλωροι (Евс. Ц. И. VI, 43, 11). Аколуфы, несмотря на греческое название, существовали только на Западе. Они провожали Св. Дары из главного епископского храма в пресвитерские и вообще употреблялись для важных поручений.

Так называемый монархический епископат.

Характерным для древнехристианской, церковной жизни является парикийно-епископальное устройство её; т. е. христианская община представляла собою небольшую — иногда очень маленькую — церковь с завершенным, иерархическим устройством, епископом во главе. Возникает вопрос: как же объединялись между собою эти отдельные общины и малые «домашние» церкви? Ответ не труден. Все отдельные общины объединялись, связывались благодаря кафолическим служениям в Церкви — апостолам, пророкам и учителям (1 Кор. 12:28). Они не принадлежали отдельной общине, а всей Церкви и заботились о благосостоянии не отдельных общин, а всей Церкви, целого христианства. Эту свою роль кафолические служители выполняли и чрез личные посещения (ср. 2 Ин. 12 ст.; 3 Ин. 10:13) различных общин и чрез посольство своих соработников (ср. 3 Ин. 10) и чрез кафолическиепослания, /Проф. Гарнак (Mission I, 327) приписывает кафолическим посланиям громадную роль объединения первых христиан/ предназначенные сразу нескольким церквам (см. начало Поел. Иакова, Петра). По естественному порядку жизни, сходят со сцены апостолы, за ними их ближайшие сотрудники и ученики, словом, к концу 1-го века исчезают все харизматические служения и явления, свойственные апостольскому времени. / Оригензнал, что странствующие миссионеры назывались апостоламиеще до конца II-го века (с. Celsum III, 9). Пророки, конечно, как исключительные случаи, также сохранили свое существование до конца II-го века. Пророком был еще Мелитон Сардийский (Tertul. De praescr. 3). О харизме пророчества упоминает еще Св. Ириней — III, 11, 12. Монтанистическое движение было оживлением, подъемом древнехристианского профетизма, но в то же время и… смертью его. Об учителях знал Климент Алекс. (Стромат. I, 1, 11). В Египте долго еще сохранялся институт учителей наряду с епископами. Учители выступают еще в III-ем веке. Их знал Ориген (с. Cels. IV, 7, 2; Homil. XIV, in Genes.)/ Христианские общины, как сказано, еще в начале II-го века, ко времени Св. Игнатия, закончили свою внутреннюю организацию; но явно, за прекращением харизматических служений или должностей, они нуждались в объединяющих их, связующих воедино, органах. Такие естественные нужды, нормальные потребности были выдвинуты жизнью еще к концу 1-го и в начале II-го века. Тогда, в качестве объединительных центров, выступили отдельные епископы, прежде всего, благодаря своим личным качествам, а потом вследствие положения их кафедры в больших городах. Вследствие тех или иных преимуществ, некоторые епископы становятся авторитетными для многих общин, иногда связанных с ними чрез принятие от них христианского крещения, получают право чести, а потом и тесно связанное с нею влияние и… власть, с течением времени эта власть расширяется и крепнет. Так постепенно создавалась власть так называемого монархического епископата, другими словами, так, мало-помалу, получились права и власть одного епископа над епископами многих общин. Следы этого порядка обнаруживаются очень рано. Евсевий называет Иакова первым епископом Иерусалимской Церкви (Ц. И. VII, 19). Был ли он епископом или нет, это справедливо говорит проф. Гарнак, играет второстепенную роль; но важно, что «он и его преемники проявляли монархическую власть» (R. E. XX, 517). Его председательство на Иерусалимском Соборе — факт очевидный (Деян. 15:13; ср. Гал. 1:19 и 2:9-12). Освобожденный чудесным образом из темницы ап. Петр велит возвестить об этом Иакову (Деян. 12:17). Апостол Павел, как уже замечено выше, после своих миссионерских путешествий, является к Иакову, как бы с отчетом (Деян. 21:13). В конце 1-го века таким «монархическим епископом» был отчасти Климент Римский, так энергично поучавший, хотя бы и от лица римской общины, взбунтовавшихся коринфян. В силу личного авторитета имели громадное влияние над малоазийскими церквами в начале II-го в. св. Игнатий Богоносец, а потом Поликарп Смирнский, как это видно из их посланий. В настоящее время все более и более утверждается взгляд, что родиною епископата была Малая Азия. Здесь, ввиду наступающей жестокой борьбы с императорским культом и упорядочения общественной жизни, под неотразимым влиянием ученика Господня — Иоанна, возник и развился единоличный епископат. Кроме Поликарпа (Tertullian. Adv. Marcionem. IV, 5; de praescrip. XXXII), в Малой Азии многие епископы вели основание своих кафедр от Иоанна Богослова (Св. Ириней. Против ерес. III, 3.4). Канонист Лёнинг (Gemeindeverfassung, s. 99) основываясь на свидетельстве Егезиппа (у Евс. Ц. И. II, 23; IV, 8, 22), родиною единоличного епископата считает страны Палестины и Сирии. Мы приблизились почти к тому времени, т. е. правлению Антонина Пия (138-161 г.), от которого и протестантские исследователи считают возможным признать существование в Церкви у них так. наз. монархического епископата (R. Е. XX, 528). Нашею целью было показать, что единоличный епископ с административною властью, среди множества равных друг другу парикийных епископов — предстоятелей общины, есть явление, вызванное нормальным ходом жизни, а не событие чрезвычайное, появившееся ex abrupto, путем какой-то узурпации не принадлежащих прав, пред чем будто бы в недоумении приходится остановиться.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: