Вадим Нестеров - Двинулись земли низы – 2

- Название:Двинулись земли низы – 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2021

- ISBN:978-5-532-97457-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вадим Нестеров - Двинулись земли низы – 2 краткое содержание

Двинулись земли низы – 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вскоре был создан Главсланец (Главный сланцевый комитет) во главе с Губкиным.

Помните «дважды пленного» профессора Эрасси, который постоянно оказывался за линией фронта? Оба раза он производил разведку сланцевых месторождений для этого самого Сланцевого комитета.

Но одними сланцами дело не ограничилось.

Губкин был не просто знающим геологом – он обладал очень цепким крестьянским умом и умел мыслить стратегически, на годы вперед.

Поэтому одним из первых оценил перспективы, которые получает геология при новом государственном строе: после национализации всех земель и недр, с курсом на индустриализацию, которая потребует невероятных объемов природных ресурсов, с возможностью централизованного государственного финансирования самых масштабных работ по геологоразведке…

От перспектив просто кружилась голова, и Губкин почти сразу после возвращения пишет и публикует программную статью «Роль геологии в нефтяной промышленности».

Как писал тот же Кумок: «Невиданный доселе и при капитализме невозможный разворот разведочных изысканий, сотни экспедиций, тысячи отрядов, подчиненных строгому плану, многообразие методов исследования, согласование поисковых планов с будущими народнохозяйственными потребностями (ведь геология должна обгонять поступь промышленности; прежде чем развивать какую-нибудь отрасль, например химическую, надо знать, подготовлены ли под нее, как выражаются экономисты, запасы) – вот некоторые черты, присущие советской геологической науке. И они впервые были разработаны и сформулированы в небольшой статье, написанной Губкиным через несколько недель после возвращения на родину».

Иван Михайлович не просто занимался добычей сланцев – он создавал стратегию развития советской «нефтянки» и советской геологии.

Он работал с интенсивностью впряженного в плуг носорога. Он не просто набирал должностей в погоне за пайками – он «тянул», давал результат везде, где впрягался. Никто не знал, как это ему удается, но он как-то умудрялся успевать.

Неудивительно, что карьера Губкина в первые годы Советской власти не просто успешно развивалась – она взлетела ракетой, ушла вверх практически вертикально.

Войдя в 1918 г. по указанию В. И. Ленина в комиссию Главного нефтяного комитета, Губкин до конца жизни занимал руководящие посты в центральных учреждениях, ведавших нефтяной промышленностью и геологической службой СССР.

В анкете для Московской горной академии в середине 20-х годов ректор МГА Губкин сообщил, что он одновременно является:

– членом Госплана,

– заместителем директора Геолкома,

– заместителем начальника Главного геологического управления,

– председателем Совета нефтяной промышленности,

– председателем Особой комиссии по Курской магнитной аномалии,

– председателем Главного сланцевого комитета

– директором правления сланцевой промышленности.

В Московском отделении Геолкома Губкин состоял членом Совета и председателем секции прикладной геологии.

В Главном нефтяном комитете был заведующим тремя отделами:

– заводским,

– геологоразведочным

– и статистическим.

12 должностей. Плюс руководство созданным им журналом «Нефтяное и сланцевое хозяйство» (с 1925 г. «Нефтяное хозяйство»), плюс руководство Государственным исследовательским нефтяным институтом.

Думаю, теперь вы не удивитесь, узнав, что на предложение Ключанского пригласить для работы в МГА Губкина Н.М. Федоровский в декабре 1919 года убежденно заявил, что Губкин «занят во многих советских учреждениях и потому не в состоянии принять участие в работах Академии».

«Охотники»

Ключанский и Губкин познакомились на заседаниях Особой комиссии по Курской магнитной аномалии. Поскольку рассказывать о Губкине, и хотя бы тезисно не упомянуть Курскую магнитную аномалию – поступок как минимум странный, я очень коротко поведаю об этом проекте.

Экспозиция Музея Курской магнитной аномалии в г. Губкин.

Но это будет именно что пара слов. Поскольку про историю открытия самого мощного железорудного бассейна на планете Земля можно (и нужно) писать отдельную книгу. Причем в жанре детектива.

Потому что это и есть остросюжетный геологический детектив, написанный самой жизнью.

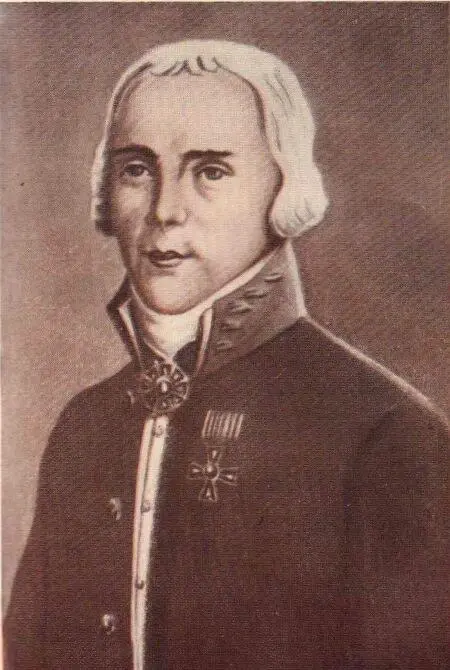

В этой книге кто-нибудь напишет о том, что, по совести, Курская магнитная аномалия должна называться «Белгородской магнитной аномалией». Именно в окрестностях города Белгорода во второй половине XVIII века известный ученый-астроном, академик Петербургской Академии наук Петр Борисович Иноходцев обнаружил любопытный феномен – стрелка компаса вместо севера показывала куда-то в сторону албанской столицы.

Петр Иноходцев

Это открытие, правда, быстро забылось, никого толком не заинтересовав, но там же, в пригороде Белгорода, произошло и второе открытие аномалии. Примерно столетие спустя, в 1874 году, приват-доцент Казанского университета И.Н. Смирнов на юго-восточной окраине города, на холме близ дороги на Харьков обнаружил поразительные величины отклонения магнитной стрелки.

Но аномалию назвали по имени не города, а губернии. Ну и где справедливость?

В этой книге будет и о первом исследователе Курской магнитной аномалии, приват-доценте, а позже профессоре Харьковского университета Николае Дмитриевиче Пильчикове. Который не только первым начал проводить систематические исследования феномена, но и первым дал правильный ответ, утверждая, что причина аномалии – залегающие под землей огромные пласты железной руды.

Николай Пильчиков

Подозреваю, что Пильчиков, совершенно забытый ныне на родине, был гением. Достаточно сказать, что КМА – лишь одно из его исследований, и не самое громкое. К примеру, он был одним из пионеров исследования радиоволн, и 25 марта 1898 года в Одессе профессор Пильчиков демонстрировал совершенно поразительные результаты своей работы в этом направлении. Не покидая стен демонстрационной аудитории, он с помощью направленных радиоволн зажигал огни маяка, заставлял пушку стрелять, подорвал небольшую яхту и даже перевел семафор на железной дороге.

Именно тогда профессор предложил военному ведомству финансировать работы над прибором, дающим «возможность взрывать заложенные мины на значительном расстоянии, не имея с ними никакого сообщения кабелем или проволокою» . Однако работы над изобретением радиомин были прерваны самым ужасным образом – ученый застрелился, проходя лечение в клинике у известного харьковского психиатра Ивана Платонова. Но исследования Пильчикова были продолжены, в 1925 году в Советском Союзе была создана первая беспроводная мина. А во время войны, в 1943 году, из Воронежа по радио подорвали штаб генерала фон Брауна, находившийся за линией фронта – в родном для изобретателя Харькове, пребывающем под немецкой оккупацией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Вадим Нестеров - Куда идем мы… - 3 [СИ]](/books/1142759/vadim-nesterov-kuda-idem-my-3-si.webp)

![Вадим Нестеров - Куда идем мы… [СИ]](/books/1146394/vadim-nesterov-kuda-idem-my-si.webp)