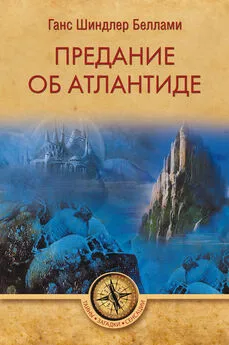

Ганс Шиндлер Беллами - Предание об Атлантиде

- Название:Предание об Атлантиде

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4484-8276-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ганс Шиндлер Беллами - Предание об Атлантиде краткое содержание

Книга будет интересна всем любителям древней истории Земли.

Предание об Атлантиде - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

15

Девкалион, сын Прометея и Климены, бежал с женой Пиррой («красная»), дочерью Эпиметея и Пандоры и, следовательно, своею кузиной, когда Зевс, разгневанный преступным поведением человечества, решил уничтожить людей с помощью наводнения. Предупрежденный заблаговременно своим отцом (имя которого, что примечательно, означает «предвидение», а имя её матери, соответственно, «гонящее волны море»), он построил судно, в котором со своей женой дрейфовал в течение девяти дней и ночей, пока не высадился на горе Парнас (или на горе Офрис в Фессалии). Желая по новой быстро заселить Землю, они вняли совету оракула «бросить кости своей матери через плечо себе за спину». Истолковав это как камни, кости Матери-Земли, они так и сделали. Притом из камней, брошенных Девкалионом, появлялись мужчины, а от брошенных Пиррой – женщины. Пирра в конечном итоге родила Девкалиону сына Элинна («человек места», вероятно, имя должно означать «первенец на новой родине»; Эллада здесь является «Местом»), который и стал родоначальником эллинов. (Подобные же предания о «бросании камней» можно найти в моих книгах «Луна, мифы и человек» и «В начале был Бог».)

Смысл имени Девкалион неизвестен, но три возможных и существенных толкования напрашиваются сами собой. Производное от δεύώ, имеющего значение «влажный», имя означает нечто вроде «тот, кто прошёл через воды»; δευ-καλια(ς) – «жилище бога», что объясняет имя как «строитель святынь», а также выводимое из δευκσϛ – «сладкое вино», придаёт значение, близкое слову «винодел». (Сравните эти три фактические мифологические характеристики Девкалиона с другим героем преданий о потопе, Ноем, который также прошёл через воду, возвёл алтарь после своего спасения и насадил после потопа виноградник.)

16

Фаэтон, «сияющий», сын Гелиоса и Климены. Он попросил отца позволить ему управлять солнечной колесницей в течение одного дня, но оказался не в силах справиться с лошадьми, отчего в самом зените упряжка сошла с пути и прошла слишком близко к Земле. Весь мир мог погибнуть от пожара, когда Зевс вмешался и убил Фаэтона молнией. Упал он в реку Эридан (см. Примечание 48).

Фактически миф о Фаэтоне, очевидно, тесно связан с планетой Луна или с её захватом – такова же была и точка зрения египетских жрецов (22d). «Огонь», «молнии» и «падение в «реку» в такой интерпретации становятся извержениями вулканов, метеорологическими возмущениями и делювиальными явлениями, сопровождающими близкое прохождение или захват. Факт наводнений подчеркивается также значением имени его матери, которое может быть интерпретировано как «волнующееся, брызгающее море». Солнечные черты, вероятно, были добавлены лишь значительно позже, когда первоначальный смысл мифа оказался подзабыт. На деле же они, кажется, основаны главным образом на происхождении, которое приписывают Фаэтону.

17

В древности все «города» располагались в низинах у рек или на берегу моря.

18

На самом деле греческая мифология знает по крайней мере три «Великих потопа». Кроме того, существует множество местных вариантов, а также многочисленные рудименты мифов о потопе, реальность которого в прошлом может быть выведена из сравнения героя предания с чертами определённых мифологических персонажей.

Потоп, которые греки считали «первым» и который, вероятно, действительно был самым ранним, называли Огиговым потопом. Огиг (имя означает что-то вроде «самый древний человек») – местный житель, который был царём эктенов, изначальных обитателей Фив Беотийских. Этот потоп, как говорят, оставил Фивы целыми и невредимыми, а поэтому позднее считалось, что он коснулся только озера, которое вышло из берегов. На самом деле Огигов потоп, вероятно, был одним из частных проявлений катаклизма, который мы называем «образованием Средиземного моря». По словам греческого историка Акусилая {97}(как цитирует Евсевий), это был тот же потоп, который пережили Фороней и его отец Инах (см. Примечание 15). Неизвестно, на чём основано это древнее утверждение.

«Второй» греческий потоп называют Девкалионовым (см. Примечание 17). Его считают «величайшим из всех», что, вероятно, справедливо. Этот потоп, конечно, случился в одно время с Огиговым и разница между ними в том, что Девкалион и Пирра спаслись от воды на корабле, тогда как Огиг искал спасения на высотах.

Ещё один потоп связан с именем Мегаруса («человек из священной рощи»). Когда сын Зевса и нимфы спасался от подъёма уровня воды, он последовал за летящими воронами на гору Герания у Мегары и таким образом спасся. Уже мифографы древности считали, что Мегарусов потоп, вероятно, тождествен с Девкалионовым.

Миф, который, как кажется, сообщает о других и, вероятно, более поздних проявлениях катаклизма, является «третьим» греческим мифом о потопе и рассказывает о Дардане. Этот сын Зевса и дочери Атласа Электры уплыл из Дардании, мифической «земли» в Эгейском море, позже, как «остров», названный Самофракией, и спасся на плоту в Трое на азиатской стороне Геллеспонта, или Дарданелл. Этот миф явно повествует о потопе, в результате которого была затоплена северная часть Левантийского бассейна.

19

Выражения «Афины» и «Аттика» у Платона практически синонимичны, хотя первое может относиться также и к «столице» последних. Выражение «афиняне» относится и к гражданам Афин, и к жителям Аттики (к последним даже чаще). Слова «Афины» и «Аттика» кажутся несвязанными, но пока вопрос следует оставить открытым. Старые формы слова «Аттика»: Aktiké, Akté и Aktaia. Область стала называться так после Актея, «первого царя Аттики», при чьём приёмном сыне Кекропсе между Афиной и Гефестом, с одной стороны, и Посейдоном – с другой, произошёл спор за власть над Афинами: то есть когда, в соответствии с нашей теорией, последствия захвата Луны стали ощущаться в восточном трети Средиземноморского бассейна. Одним из таких последствий стал Огигов потоп, после которого, согласно мифу, цитируемому афинским историком Филохором (III век до н. э.) {98}и упоминаемому епископом Евсевием Кесарийским из Палестины (265–340), «прокатившийся потоп оставил Аттику без царя на 189 [или 190] лет». По другому преданию, цитируемому Евсевием по утраченной работе его предшественника Секста Юлия Африкана, одного из наиболее образованных раннехристианских писателей, «всё прежнее население Аттики погибло в Огиговом потопе, и страна оставалась необитаемой 270 лет». Реальная длительность этих «мифологических» периодов не может, конечно, быть установлена, но нельзя сомневаться, что эти предания сохраняют фактическую правду о том, что, несмотря на катаклизмы, люди погибли не полностью, ибо легенды всегда рассказывают о выживших героях.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Ганс Андерсен - Ганс Чурбан[другой перевод]](/books/569895/gans-andersen-gans-churban-drugoj-perevod.webp)