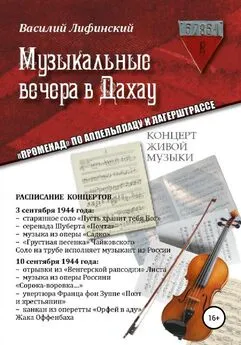

Василий Лифинский - Музыкальные вечера в Дахау. «Променад» по аппельплацу и лагерштрассе

- Название:Музыкальные вечера в Дахау. «Променад» по аппельплацу и лагерштрассе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2020

- ISBN:978-5-532-06720-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Василий Лифинский - Музыкальные вечера в Дахау. «Променад» по аппельплацу и лагерштрассе краткое содержание

Музыкальные вечера в Дахау. «Променад» по аппельплацу и лагерштрассе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Одна из красивейших долин Германии, протяженностью в несколько десятков километров, пролегает на юго-западе Баварии. Со времен Римской империи здесь проходили сражения, самое знаменитое из которых, получившее название битвы при Лехфельде, состоялось у реки Лех в X веке. Германские племена во главе с королем Оттоном, впятеро уступая противнику по численности, в 955 году разгромили вторгшихся в Центральную Европу кочевников – венгров, остановив угрозу христианству со стороны варваров. Часть попавших в плен врагов по приказу короля Оттона казнили, остальных ратников, лишив ушей и носов, отправили на все четыре стороны, поскольку их негде было размещать.

Первые лагеря для военнопленных в Лехфельде появились в конце 60-х гг. XIX в. Строительство лагеря на 10 000 человек началось в 1867 г., однако лагерь для 9000 пленных был построен лишь только в 1870 году, а железнодорожный вокзал в Лехфельде был сдан в 1877 г. В течение десяти лет (1900–1910) вдоль железной дороги были возведены новые населенные пункты и лагеря. В 1912 г. с военного аэродрома Лехфельда стали взлетать первые самолеты. Вся система лагерей в Лехфельде во время Первой мировой войны была готова к приему 20 000 военнопленных.

С 1914-го по 1945 год немцы педантично и неустанно оттачивали свое мастерство по использованию «человеческого материала» в неволе, доведя его к сороковым годам до патологического совершенства, вершиной которого стали концентрационные лагеря. Идеи о концлагерях, как и планы по «окончательному решению еврейского вопроса», вынашивались в Лехфельде. Именно Лехфельд стал той отправной точкой, с которой началась политическая карьера Адольфа Гитлера.

После вступления Германии в Первую мировую войну в августе 1914 года военное министерство Германии в соответствии с Гаагской конвенцией 1907 г. «О законах и обычаях сухопутной войны» разработало «Положение о размещении военнопленных». Этот документ регулировал правила содержания, медицинского обслуживания и использования труда пленных офицеров, унтер-офицеров и солдат армий Антанты. В первые годы войны неподготовленность военных ведомств Германии к приему огромного количества военнопленных привела к высокой смертности, в основном среди русских военнопленных. По сведениям военного министерства Германской империи, к началу января 1919 г. 66 200 российских военнопленных умерли от ран и болезней, 453 – покончили жизнь самоубийством.

Лагеря для военнопленных в Баварии были построены в начале Первой мировой войны в городах Лехфельд, Гермерсхайм, Байройт, Пуххайм, Графенвёр и Ингольштадт. В декабре 1916 года численность пленных в Германии достигла 1440 тыс. человек, из них 87 тыс. в Баварии, в том числе 565 русских офицеров и 54 тыс. нижних чинов. Во время Первой мировой войны, по данным королевского баварского армейского корпуса (Мюнхен), в Лехфельде содержалось около 10,5 тыс. военнопленных.

Самые знаменитые узники Ингольштадта (Бавария) в XX веке – это будущий президент Франции Шарль де Голль и будущий Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский. Если о пребывании де Голля в плену сохранились немногочисленные свидетельства, то о нахождении подпоручика лейб-гвардии Семеновского полка М. Н. Тухачевского в Ингольштадте и Лехфельде неизвестно практически ничего – материалы об этом периоде жизни маршала хранятся в архивах Германии.

Тухачевский до Ингольштадта побывал в нескольких лагерях, о чем можно судить по досье на него, хранящемся в Баварском военном архиве. В лагере Штральзунд он получил 6 дней ареста за конфликт с надзирателем; за попытку к бегству военный суд Галле 16 мая 1916 года приговорил его к трем неделям «домашнего ареста». В лагере Бад-Штюр Тухачевский получил 14 дней «домашнего ареста» за отказ следовать служебным распоряжениям дежурного офицера. Еще 14 дней ареста – за «недозволенное отдаление от предписанного местонахождения» (попытка к бегству).

В Ингольштадте, куда подпоручик Тухачевский прибыл 18 ноября 1916 года из Бад-Штюра, его товарищем по форту IX был среди прочих капитан Шарль де Голль. Дружба Тухачевского с де Голлем была закономерной, так как их, несомненно, объединяли острое переживание происходящего, стремление к активной деятельности, широкий кругозор и уверенность в себе (Кантор Ю. Война и мир Михаила Тухачевского. – М.: Изд. дом «Огонек», 2005).

За время пребывания в германском плену Тухачевский неоднократно совершал побеги. После одного из них он был пойман и помещен в лагерь Лехфельд для рядовых солдат, поскольку назвался вымышленным именем и скрыл свое офицерское звание. Лишь пятый по счету побег оказался успешным.

В соответствии с действовавшими в то время международными договорами воюющие стороны должны были платить за содержание своих солдат, оказавшихся в плену. Причем питание, одежда и кров пленных не должны были быть хуже, чем у солдат пленившей их армии. Это давало надежду получить в обмен такое же отношение к своим солдатам со стороны противника.

Простые солдаты работали на полях местных крестьян или на заводах и фабриках. Офицеры от обязанности работать были освобождены, им также разрешалось выходить на прогулку за пределы лагеря в сопровождении надзирателя.

Покидающий лагерь офицер должен был письменно заявить, что он не воспользуется своей прогулкой для побега. Стандартный бланк этого документа был следующего содержания: «Заявление. Я даю свое честное слово, что в случае моего участия в прогулке, во время самой прогулки, то есть с выхода из лагеря и до возвращения в него обратно, не совершать побега, во время прогулки следовать всякому распоряжению конвойных и не совершать никаких действий, угрожающих безопасности германского государства. Я знаю, что на основании параграфа 159 свода военных законов о наказаниях военнопленный, совершивший побег, несмотря на данное честное слово, подвергается смертной казни» (Inf. Brig. № 289, von 1917 – № 2, т. 1, von 1918, «Erklerung», s. 5).

Любопытно, что подпоручик царской армии Михаил Тухачевский всё-таки не нарушил своего офицерского слова, в пятый раз сбежав из плена в августе 1917 г. Чтобы объяснить свой поступок и доказать незапятнанность кодекса офицерской чести и морали, воспитанной на идеалах XIX в., будучи дворянином, он оставил письмо на имя начальника лагеря: «Милостивый государь! Я очень сожалею, что мне пришлось замешать Вас в историю моего побега. Дело в том, что слова не убегать с прогулки я не давал. Подпись моя на Ваших же глазах и в присутствии французского переводчика была подделана капитаном Чернивецким, т. е. попросту была им написана моя фамилия на листе, который Вы подали ему, а я написал фамилию капитана Чернивецкого на моем листе. Таким образом, воспользовавшись Вашей небрежностью, мы все время ходили на прогулки, никогда не давая слова. Совершенно искренно сожалею о злоупотреблении Вашей ошибкой, но события в России не позволяют колебаться. Примите уверения в глубоком почтении. Подпоручик Тухачевский, 10.08.1917» (Inf. Brig. № 289, von 1917 – № 2, т. 1, von 1918, «Flücht», s. 6).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: