Константин Богданов - Галицко-Волынская Русь в XIV в. Между Польшей и Литвой

- Название:Галицко-Волынская Русь в XIV в. Между Польшей и Литвой

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005010315

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Богданов - Галицко-Волынская Русь в XIV в. Между Польшей и Литвой краткое содержание

Галицко-Волынская Русь в XIV в. Между Польшей и Литвой - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1313 г. к власти в Золотой Орде пришёл хан Узбек. В правление Узбека Золотая Орда заметно усилилась. Узбек учинил расправу над оппозицией, недовольной централизацией власти в Орде, а также курсом на мусульманизацию. В 1313 г. вместе с другими представителями оппозиции были убиты вышеупомянутые эмиры Тунгус и Таз. Однако, только к 1317 г. Узбек смог утвердить свою власть в междуречье Днепра и Дона, а к началу 1320 г. он стал контролировать и кочевья Днепровского Правобережья.

Посмотрим, что происходило в этот время в Юго-западной Руси.

В 1301 г. после смерти Льва на Галицкий престол вступил его сын Юрий I Львович. Юрий продолжил политику своего отца, направленную на укрепление международного авторитета Галицко-Волынского княжества.

Вторым браком Юрий был женат на сестре Владислава Локетка, который вёл борьбу за краковский престол. Юрий неоднократно предоставлял убежище Владиславу, вынужденному скрываться от своих политических противников. В 1302 г. Юрий выделил Локетку войско для похода на Сандомирскую землю. Впоследствии, в первые годы правления Локетка, в качестве краковского князя, союз между Юрием и Владиславом был скреплён ещё одним браком. Сестра галицко-волынского князя Анастасия вышла замуж за добжинского князя Земовита, который был братом Владислава Локетка.

Юрий Львович, по примеру своего деда Даниила Галицкого принял королевский титул. Сохранилась печать Юрия I с надписью: «Господарь Георгий король Руси».

Рисунок 1. Печать Юрия I Львовича. Лцевая и оборотная стороны.

Принятие королевского титула Юрием невозможно объяснить одним лишь желанием следовать в русле определённой политической традиции, возникшей при Данииле Галицком. Скорее, оно означало факт объединения под властью Юрия всех земель Галицко-Волынской Руси. Но Юрию одного королевского титула было мало. Он стремился создать в своих землях духовный центр всей Русской земли. Поэтому Юрий в 1303—1304 или же в 1305—1306 гг. добился от константинопольского патриарха учреждения в Галиче особой православной митрополии. Она включала в себя Владимирскую, Перемышльскую, Луцкую, Туровскую и Холмскую епархии. Галицкая митрополия просуществовала до 1347 г.

По свидетельству Длугоша, Юрий умер 24 апреля 1308 г. 2 2 По другим сведениям, Юрий I Львович скончался в 1315 или 1316 гг.

Супруга его Евфимия умерла в том же году, 17 марта.

Длугош говорит о Юрии, что он был «человек изворотливый и благородный щедрый для духовных лиц. В его правление Русь пользовалась благами мира и огромной зажиточности».

В Польше, тем временем, обстоятельства сложились в пользу Владислава Локетка. Вацлав II, король чешский и польский, умер в Праге 24 июня 1305 г. В том же году, ему наследовал его сын, тоже Вацлав 3 3 В Венгрии правил под именем Ласло V с 27 августа 1301 г., в Чехии – под именем Вацлава III с 21 июня 1305 г.,, в Польше – под именем Вацлава II с 21 июня 1305 г.

.

Владислав Локеток, стремясь поскорее вступить в борьбу за малопольский престол, вернулся из изгнания. При поддержке вооружённого отряда венгров он занял Краковский замок.

26 января 1306 г. между обоими соперниками, Владиславом Локетком и Вацлавом III, было заключено перемирие, которое должно было продлиться до 29 сентября того же года. В качестве посредника на переговорах между враждующими сторонами выступил прусский провинциальный магистр Конрад Зак.

Воспользовавшись перемирием, Вацлав стал собирать войско, рассчитывая продолжить борьбу с Локетком. Однако, молодому королю не суждено было завершить задуманное предприятие.

4 августа 1306 г. Вацлав, король чешский был убит в Ольмюце 4 4 Оломоуц, Моравия.

тремя ударами ножа в грудь. Смерть его положила конец борьбе между ним и Локетком.

1 сентября 1306 г. Владислав торжественно вступил в Краков. Наконец-то он осуществил свою давнюю мечту, обретя краковское княжение. Потом он постарался распространить свою власть на Великую Польшу и Поморье. В Великой Польше Владиславу оказал сопротивление Генрих Глоговский, а в Поморье ему пришлось выдержать борьбу с маркграфами бранденбургскими.

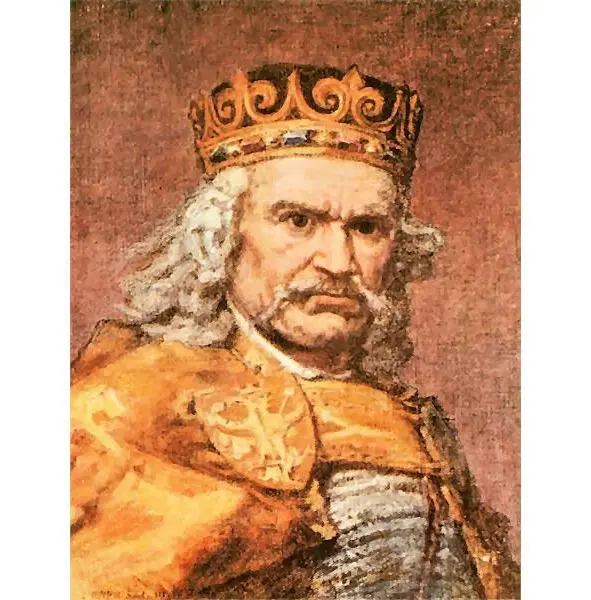

Рисунок 2. Я. Матейко. Владислав Локеток.

В 1309 г., после смерти Генриха Глоговского, принадлежавшие ему владения были разделены между его сыновьями. В 1314 г. великопольская знать, недовольная правлением сыновей Генриха, подняла восстание и призвала Владислава. В августе того же года Владислав вступил в Познань и подчинил себе Великую Польшу.

В борьбе за Поморье Владислав был не столь удачлив. В Поморье переплелись интересы сразу нескольких крупных игроков: местной знати, бранденбургских маркграфов и Тевтонского ордена.

Вацлав III Чешский, в период своего недолгого правления в Польше, назначил своим наместником в Поморье Петра, сына воеводы гданьского Свенцо. Маркграфы Бранденбургские заявили о своих претензиях на владение Поморьем. Вацлав не желал войны с Бранденбургом. Он хотел лишь удержаться в Польше против Локетка. Поэтому он согласился отдать Поморье Бранденбургу, при условии, что тот вернёт назад маркграфство Мейсенское, заложенное ещё его отцом.

Тевтонский орден был встревожен этим намерением Вацлава, правда, пока ещё не осуществившимся. Орден не хотел иметь по соседству с собой ещё одного сильного соперника и сам претендовал на поморские земли. Прусский магистр Конрад Зак рассчитывал, что, если враждующие стороны, Вацлав Чешский и Владислав Локеток, договорятся о мире, то вопрос о передаче Поморья бранденбуржцам отпадёт сам собой..

После смерти Вацлава Чешского события в Поморье приняли неожиданный оборот.

Когда Локеток отправился в Поморье, он ехал в твёрдой надежде привести под свою власть все поморские земли. Действительно, Локеток склонил на свою сторону поморскую знать, которая признала его своим правителем. Оставалось решить, как поступить со Свенцо и его сыном, Петром. По-видимому, Локеток опасался открытого разрыва со Свенцо. Последний был слишком могущественной фигурой в Поморье. Локеток принял, как ему казалось тогда, соломоново решение: он оставил Свенцо воеводой Гданьска, а вот сына его заставил вернуть все переданные ему в управление поморские города и крепости. Локеток передал эти города и крепости в управлением Пржемыславу и Казимиру Куявским.

Пётр был глубоко оскорблён решением Локетка. Поэтому, он потребовал от Локетка возмещения тех издержек, которые он, как и его отец, гданьский воевода, понесли при защите Поморья от врагов. Локеток оставил это требование без ответа. Тогда Пётр вступил в тайные переговоры с бранденбургскими маркграфами и предложил им овладеть Поморьем, обещая своё содействие им в этом. Локеток, узнав об этих переговорах, снова поспешил в Поморье. Здесь он схватил воеводу с сыном и отослал их в Краков. Свенцо и его сын, Пётр, недолго находились под стражей. По ходатайству польских вельмож, Владислав скоро освободил их, но оставил у себя заложниками двух братьев Петра. Получив свободу, отец и сын бежали в Бранденбург. Беглецам не составило большого труда убедить бранденбургского маркграфа начать военные действия в Поморье. В начале сентября 1308 г. бранденбуржцы подступили к Гданьску. Жители Гданьска, в большинстве своём, немцы, добровольно отворили ворота неприятелю. Но польский гарнизон, находившийся в замке, отчаянно защищался. Положение польских воинов было крайне сложным. Рано или поздно бранденбуржцы вынудили бы их к сдаче. Один из польских военачальников Богусса, проскользнул из осаждённого замка в город. Миновав выставленную брандербужцами стражу, он бежал к Локетку. Последний, выслушав Богуссу, обещал немедленно освободить Гданьск от бранденбуржцев, как только соберёт войско.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: