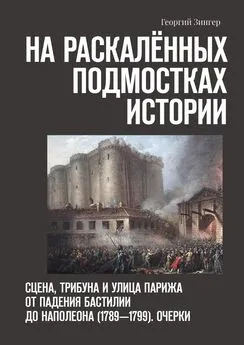

Георгий Зингер - На раскалённых подмостках истории. Сцена, трибуна и улица Парижа от падения Бастилии до Наполеона (1789—1799). Очерки

- Название:На раскалённых подмостках истории. Сцена, трибуна и улица Парижа от падения Бастилии до Наполеона (1789—1799). Очерки

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785449676771

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Георгий Зингер - На раскалённых подмостках истории. Сцена, трибуна и улица Парижа от падения Бастилии до Наполеона (1789—1799). Очерки краткое содержание

На раскалённых подмостках истории. Сцена, трибуна и улица Парижа от падения Бастилии до Наполеона (1789—1799). Очерки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Дабы подчеркнуть, что они – народные мстители, а не разбойники, представители восставшего города передали полицейскому комиссару вещи казнённого: его золотые часы, драгоценные пуговицы и запонки, бумажник и ключи. Коммуна издала приказ о разрушении крепости. Парижане принялись разбирать ветхие стены… И всё же полностью снести Бастилию собрались не сразу. Руки долго не доходили. Ещё несколько лет посреди столицы, тревожа напоминанием о свершившейся драме, высились угрюмые развалины. Со временем среди них возникли павильоны для народных гуляний, и обломок крепостной стены украсила задорная надпись: «Здесь танцуют!». Потом исчезли и руины знаменитой тюрьмы, остался лишь контур, выложенный белым камнем в брусчатке новой площади, названной площадью Бастилии. Он сохранился и поныне.

День 14 июля объявили национальным праздником. Годовщина падения Бастилии и сейчас – одно из самых ярких общенародных торжеств, когда французы маршируют, устраивают гулянья, весёлые шествия и до ночи танцуют на улицах со всеми знакомыми и незнакомыми.

Так что же произошло? Что так всех обрадовало тогда, в июле 1789-го? Малоимущим парижанам Бастилия никогда не угрожала и не мешала. Да и литераторы всё реже и реже знакомились с её внутренним устройством. Обычай заточать их туда в наказание за едкую эпиграмму с помощью подписного королевского рескрипта, lettre de cachet – бланка с печатью дворцовой канцелярии, – давно канул в Лету, побеждённый силой общественного мнения, детища просвещённого века. По большей части этими чистыми бланками с монаршьей подписью пользовалась для того, чтобы в обход долгих чиновничьих церемоний разрешить тому или иному лицу заняться подготовкой празднества или учреждением больницы, дать новый чин и так далее. Орудием личной мести высокопоставленных особ такие бланки становились гораздо реже, нежели утверждала молва. Конечно, полиция пользовалась королевскими письмами для ареста людей, подозреваемых в опасных преступлениях, и часто это имело свой резон: неповоротливые законы предписывали отправлять виновного под замок только за доказанные прегрешения. Следствие и суд в таких случаях велись в отсутствии подозреваемого. А тот, если был достаточно проворен, нередко пользовался случаем ускользнуть от карающей десницы в неведомые страны и места. Во избежание этого и прибегали к подобным рескриптам о предварительном заключении под стражу вплоть до решения суда, упраздняющего их действие.

Короче, не только народ, но и привилегированные сословия уже давно этой злополучной Бастилии не страшились. Но, может быть, им виделся в ней неприступный бастион, твердыня, способная дать приют яростным защитникам трона? Опять-таки нет. Никто не принимал особенно всерьёз сильно обветшавшую крепость, не вмещавшую ни достаточно людей, ни нужных им припасов. Зато с виду она была так мрачна и внушительно безобразна, так надоедливо бросалась в глаза, что её падение казалось аллегорией гибели феодальных пережитков, её разрушение воспринималось как грандиозный театральный жест.

Размышляя об этом в общем-то бесполезном, но крайне эффектном зрелище, редко вспоминали о жертвах, о практическом смысле – самым значительным оказывалось произведённое впечатление. Его трактовали как зримое воплощение торжества свободы, крушения рабских предрассудков прошлого. Кстати, по сему случаю в памяти многих даже всплыло забавное пророчество известного авантюриста-ясновидца Калиостро. Заочно осуждённый в 1786 году парижским судом, он торжественно предрекал: «Я вернусь в Париж лишь тогда, когда Бастилия станет местом прогулок». (Видимо, провидец уже был наслышан о планах Неккера срыть крепость).

Обо всём этом толковали, ещё когда король был жив, но после его казни в 1793 году такие рассуждения зазвучали особенно веско и тон их несколько изменился: заговорили о персте Провидения, ещё четыре года назад повергнувшем во прах твердыню абсолютизма. Тут уж, разумеется, никого не интересовала та прозаическая истина, что крепость служила не столько оплотом, сколько устаревшей и неудобной декорацией монаршей власти.

Так в сознании современников, не говоря уж о последующих поколениях, реальный факт, заслуживающий лишь скорби о напрасно пролитой крови, преобразился в чудесное феерическое представление, первое из яркой чреды столь же театрализованных государственных действ, протекающих на больших пространствах, вовлекающих в себя огромные массы участников и статистов, поражающих воображение помпезными декорациями и постановочными эффектами. То был первый исторический спектакль, выкроенный, так сказать, из живой плоти современности и разыгранный исполнителями, которые сознавали, что на них смотрит не только потрясенная публика настоящего, но и Грядущее собственной персоной.

Вспомним: несколько лет спустя, в 1798-м, сорок веков воинской славы с высоты пирамид египетских фараонов ревниво обозревали картину сражения, – так гласил наполеоновский приказ по армии перед битвой за Каир. На подвиги французского воинства смотрело Прошлое, зрителем опять объявлялась история, участников военного спектакля призывали не осрамиться на этих подмостках.

Пожалуй, наибольшим вкладом Великой французской революции в мировое театральное – и не только театральное – искусство была, если так позволительно выразиться, её зрелищность. С этой стороны перед историком театра открывается множество странностей, которые иначе не поддаются истолкованию. Влияние событий 1789—1799 годов на судьбы сцены и драмы неоспоримо. Достаточно сравнить состояние искусства до и после этого периода. Однако же какие-либо эпохальные художественные явления этих лет, закрепившиеся в творческой памяти потомства, за крайне редкими исключениями, выделить невозможно.

А такие попытки делались, и старания прилагались нешуточные, особенно в первые годы советской власти. Тут проблема вдруг приобрела политическую остроту. «Казалось, – сетовал эрудированный нарком просвещения Луначарский, перечитав множество французских пьес того времени в надежде выбрать из них лучшие для постановки на сценах молодой Советской республики, – что должен был в эпоху революции создаться интересный агит-театр, – ведь он имел тогда большой успех», но из этих пьес «ничего ставить нельзя. Они грубо тенденциозны и довольно бездарны». В другом месте, не без досады говоря о «внешнем революционном энтузиазме» даже знаменитых драматических произведений, вроде «Карла IX» Мари-Жозефа Шенье, он замечает: «Это – официальная риторика. Если часть публики принимала с большим энтузиазмом отдельные куплеты, которые там пелись, или отдельные тирады, то это потому только, что налицо было много революционной страсти; она не зажигалась благодаря театру, а вокруг чужого малопривлекательного центра сама собой, своею силой сливалась в такой огненный клубок… Классы, которые не обладают достаточным количеством продуманных художественных форм, достаточным количеством образованных в этом отношении художников, не в состоянии сделать весну искусства; пока почва не даёт цветов, до тех пор тщетно бумажные цветы привязывать к голым деревьям».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Георгий Вернадский - Начертание русской истории [litres]](/books/1081585/georgij-vernadskij-nachertanie-russkoj-istorii-lit.webp)