Константин Рыжов - Человечество: История. Религия. Культура Первобытное общество Древний Восток

- Название:Человечество: История. Религия. Культура Первобытное общество Древний Восток

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Рыжов - Человечество: История. Религия. Культура Первобытное общество Древний Восток краткое содержание

Человечество: История. Религия. Культура Первобытное общество Древний Восток - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

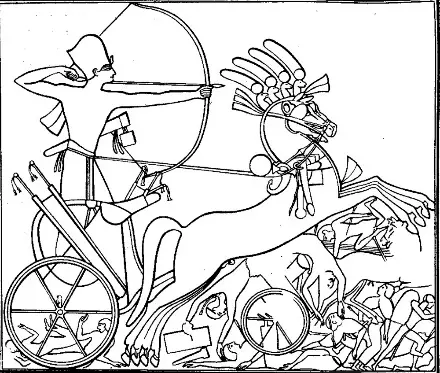

Интерлюдия 4. Колесница

Древнеегипетская колесница.

Крупным шагом вперед в развитии те хники передвижения стало изобретение колеса со ступицей, насаживавшегося на неподвижную ось. В этом случае колеса вращались независимо друг от друга. А чтобы колесо меньше терлось об ось, ее стали смазывать жиром или дегтем. Стараясь сделать колесо более легким, в нем выпиливали вырезы, а для жесткости укрепляли поперечными скрепами. Ничего лучшего в эпоху каменного века придумать было нельзя. Но после открытия металлов стали изготавливать колеса с металлическим ободом и спицами. Такое колесо могло вращаться в десятки раз быстрее и не боялось ударов о камни. Запрягая в повозку быстроногих лошадей, человек значительно увеличил скорость своего передвижения.

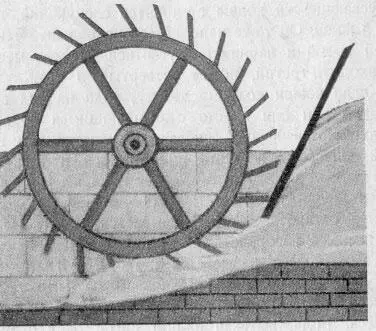

Интерлюдия 5. Подливное водяное колесо

В истории человечества водяным двигателям принадлежит особая роль. На протяжении многих веков они были главным источником энергии в производстве, поскольку очень просты по своей конструкции, не требуют топлива и имеют сравнительно высокий КПД. Первые нижнебойные (или подливные) водяные колеса стали использоваться еще в глубокой древности. Для их функционирования не надо строить каналы или плотины. Принцип действия простейшего водяного двигателя заключается в том, что подтекающая под колеса вода ударяет в лопатки, заставляя их вращаться. Колесо насаживалось на вал, который вращался вместе с ним. Энергию вращающегося вала можно было передать дальше и использовать по назначению.

2. Среднее царство

Основателем XI династии (2133–1991 гг. до Р.Х.) был могущественный фиванский князь Ментухотеп I (2133–2117 гг. до Р.Х.), при котором фиванский ном распространил свою власть на весь Южный Египет. Его сын Иниотеф I (2133–2118 гг. до Р.Х.)первым присвоил себе царские почести и титул. Он и его сын Иниотеф II (2118–2069 гг. до Р.Х.) сильно потеснили своих соперников гераклеопольских фараонов, продвинули границу к северу, завладели Абидосом и всем Тинским номом. Таким образом, Фиванское царство стало простираться от Абидоса до Элефантина. О приемниках двух первых Иниотефов мы знаем мало. При Ментухотепе II (2061–2010 гг. до Р.Х.)власть Фив распространилась на всю страну. Династия гераклеопольских фараонов пала. Вековая эпоха распада закончилась. С этого времени Египет вновь начинает усиливаться. Ментухотеп II вел успешные войны в Нубии и возобновил обширную строительную деятельность, что свидетельствовало о значительном усилении царской власти.

При каких обстоятельствах XII династия (1991–1785 гг. до Р.Х.) сменила предшествующую XI не известно. Новые цари так же имели фиванское происхождение и числили Иниотефа I среди своих предков. Они, однако, перенесли столицу из Фив поближе к древнему Мемфису, в город, носивший многозначительное название «Забравший обе земли» (Иттауи). После долгого перерыва эти фараоны возобновили строительство пирамид, которые, правда, возводились теперь не из камня, а из кирпича-сырца. Родоначальник династии мудрый Аменемхет I (1991–1962 гг. до Р.Х.) сделал общегосударственным культ своего бога-покровителя Амона. (В дальнейшем это божество было отождествлено со старинным богом Ра и заняло центральное место в египетском пантеоне). При его сыне Сенусерте I (1971–1926 гг. до Р.Х.) египтяне вели успешные войны с внешними врагами, воздвигали грандиозные храмы и сооружали каналы (так при Сенусерте был прорыт большой канал между Нилом и Красным морем). Тогда же был составлен исчерпывающий свод законов.

Наивысшего могущества династия достигла при фараоне Сенусерте III (1878–1841 гг. до Р.Х.). Он распространил пределы своей державы на юге вплоть до вторых нильских порогов, а на севере – до границ Палестины и вел удачные войны в Сирии. Его сыну Аменемхету III (1844–1797 гг. до Р.Х.) удалось сломить могущество номовой аристократии. (По крайней мере, с этого времени цепь гробниц областных правителей, дотоле непрерывная, внезапно обрывается). Время его правления было эпохой мира и процветания, о чем свидетельствует дошедшие до нас многочисленные следы крупномасштабных строительных и оросительных работ. В эти годы бурно расцветают литература и искусство. (Позже язык и литературные произведения этого времени рассматривались египтянами как классические). О приемниках Аменемхета III – Аменемхете IV (1798–1789 гг. до Р.Х.) и царице Нефрусебек (1789–1785 гг. до Р.Х.) (последних представителях династии) – нам ничего не известно.

XIII династия (1785–1650 гг. до Р.Х.)по Манефону происходила из Фив и была очень многочисленна. Туринский список приводит длинный перечень имен фараонов, занимавших трон на протяжении ста с небольшим лет. Многие из них царствовали меньше года, а некоторые – всего несколько дней. Все это говорит о смутах и неурядицах – престол сделался игрушкой в руках противоборствующих сил, и цари свергались один за другим. Центральная власть слабеет, в некоторых областях появляются свои собственные царские династии. Так в Ксойсе (в Дельте) официально правили фараоны XIV династии (1715–1650 гг. до Р.Х.). Однако полного распада страны, как это было после пресечения 6-й династии, не произошло. Смертельный удар слабеющему государству был нанесен извне. Около 1650 г. до Р.Х. Египет захватили пришельцы с востока, которых Манефон именует «гиксосами».

Загадочный народ гиксосов происходил, по-видимому, из Сирии и был семитским по своему языку. Около 1650 г. до Р.Х. гикосы завоевали весь Нижний Египет. Манефон так описывал это нашествие: «Пришли нечаянные люди низкого происхождения с восточной стороны, обладавшие достаточной смелостью, чтобы идти походом на нашу страну, и насильно покорившие ее без всякой битвы. И после того, как они подчинили наших правителей, они варварски сожгли наши города и разрушили храмы богов и поступили со всеми жителями самым враждебным образом: некоторых они убили, а у других увели в рабство жен и детей…». Впрочем, этот жестокий разгром сопровождал только первые годы владычества гиксосов. Вскоре они избрали из свой среды царя Шалика (1650–1634 гг. до Р.Х.). Сначала он жил в Мемфисе и заставил как Верхний, так и Нижний Египет платить ему дань, а во всех наиболее подходящих местах поместил свои гарнизоны. Главной своей крепостью Шалик сделал небольшой город Авар, расположенный в Саисском номе на восток от нильского рукава. Он перестроил его и сильно укрепил. Туда Шалик являлся каждое лето, частью затем, чтобы собрать жатву и уплатить солдатам жалование, а частью для того, чтобы муштровать своих воинов и тем устрашать чужеземцев. Вскоре он принял традиционные титулы египетских фараонов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: