Константин Рыжов - Человечество: История. Религия. Культура Первобытное общество Древний Восток

- Название:Человечество: История. Религия. Культура Первобытное общество Древний Восток

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2019

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Рыжов - Человечество: История. Религия. Культура Первобытное общество Древний Восток краткое содержание

Человечество: История. Религия. Культура Первобытное общество Древний Восток - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Непосредственное правление гиксосские фараоны осуществляли только на севере. На юге, в Фивах, во все время их владычества царствовала своя собственная XVII династия (1650–1552 гг. до Р.Х.), иногда подчинявшаяся гиксосам, а иногда воевавшая с ними.(Еще южнее, возможно в Куше, в 1650–1540 гг. правила загадочная, XVI династия, как можно предположить, имевшая гиксосское происхождение). Среди потомков Шалика наиболее могущественными фараонами были Хиан (1612–1592 гг. до Р.Х.) и Апопи I (1592-? гг. до Р.Х.). Их владения простирались от первых нильских порогов на юге, до Евфрата на севере и включали в себя кроме Египта Сирию и Палестину. Приемники Апопи I не сумели сохранить это влияние. При Апопи II (?-1551 гг. до Р.Х.) гиксосам пришлось иметь дело с возросшим могуществом фиванских фараонов. Ок. 1552 г. до Р.Х. фиванцы взяли столицу гиксосов Авар и изгнали захватчиков из Египта.

Судя по бедным памятникам XVII в. до Р.Х., фиванские правители поначалу влачили весьма жалкое существование. Но постепенно силы их окрепли, и в первой половине XVI в. до Р.Х. они смогли возглавить национальную борьбу египтян против захватчиков. Война началась при фараоне Секненре-Таа II (1573–1558 гг. до Р.Х.), который выступил против гикосского фараона Апопи II, но потерпел поражение и сам погиб в бою. Его сын Камос (1558–1552 гг. до Р.Х.) тем не менее решил продолжать борьбу. Как следует из царской надписи в храме Амона, фараон созвал сановников и объявил, что не в состоянии дальше делить власть над Египтом с гиксосами и намерен освободить страну от иноземного ига. Однако вельможи отклонили царский призыв к войне с севером. Не встретив поддержки со стороны сановников Камос наперекор им «по приказу» бога Фив Амона все-таки выступил против поработителей, и успех за успехом вел его начинания. Прежде всего он разгромил союзника гиксосского царя князя Тети. Потом нанес поражение самим гиксосам. Их фараон Апопи II отступил в свою столицу Авар. Египтяне начали осаду города, не смогли его захватить, но зато предали разгрому все его окрестности. Вообще, Камос предстает перед нами в своих надписях безжалостным мстителем: он приказывает смести с лица земли дружественные азиатам города и страшно опустошает среднюю часть страны. Апопи II умолял о помощи другого гиксосского царя, правившего в Куше, но поддержка с этой стороны так и не пришла. Камос с триумфом возвратился в Фивы, где его встретил ликующий народ. Вскоре после этого он умер. Его дело завершил брат Яхмос (1552–1527 гг. до Р.Х.), который считается основателем XVIII династии.

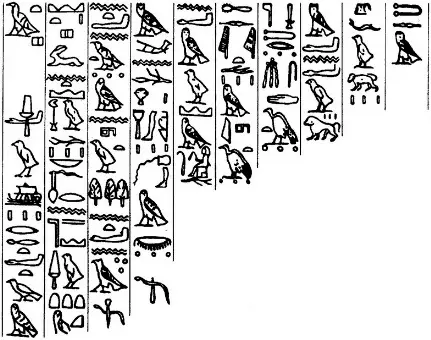

Интерлюдия 6. Иероглифическое письмо

Когда возникала потребность передать какую-нибудь сложную абстрактную мысль или понятие, сразу ощущались ограниченные возможности пиктограммы, которая совершенно не приспособлена к записи того, что не поддается рисунчатому изображению (например, таких понятий как бодрость, храбрость, зоркость, хороший сон, небесная лазурь и т. п.). Поэтому уже на ранней стадии истории письма в число пиктограмм стали входить особые условные значки, обозначающие определенные понятия (например, знак скрещенных рук символизировал обмен). Такие значки называются идеограммами.

Идеографическое письмо возникло из пиктографического, причем можно вполне отчетливо представить себе, как это произошло – каждый изобразительный знак пиктограммы стал все более обособляться от других и связываться с определенным словом или понятием, обозначая его. Постепенно этот процесс настолько развился, что примитивные пиктограммы утратили свою прежнюю наглядность, но зато обрели четкость и определенность. Процесс этот занял долгое время, быть может, несколько тысячелетий. Высшей формой идеограммы стало иероглифическое письмо. Впервые оно возникло в Древнем Египте.

Египетские иероглифы – пример высокоразвитого идеографического письма. Знаки обозначали не только предметы и действия, но также сложные абстрактные понятия, признаки предметов и признаки действий.

Позже иероглифическая письменность была широко распространена на Дальнем Востоке – в Китае, Японии и Корее. С помощью идеограмм можно было отразить любую, даже самую сложную и отвлеченную мысль. Однако для не посвященных в тайну иероглифов смысл написанного был совершенно непонятен. Каждый, кто хотел научиться писать, должен был запомнить несколько тысяч значков. Реально на это уходило несколько лет постоянных упражнений. Поэтому писать и читать в древности умели немногие.

Любая развитая идеографическая письменность содержит в себе элементы слогового письма. Например, в Древнем Египте наряду со значками, обозначавшими целые понятия и слова, существовали и другие знаки, обозначавшие слоги и даже отдельные звуки. Потребность в таких знаках очевидна, так как не все можно выразить в виде изображений (прежде всего это касается личных имен). В этих случаях египтяне превращали слова-иероглифы в буквы-иероглифы, из которых и составлялись слова, подлежащие передаче на письме согласно их звучанию. Например иероглиф хт – изображение дома – сделался двухбуквенным иероглифом, обозначающим звук [хт], иероглиф мн – изображение шахматной доски – стал иероглифом, обозначающим два звука [мн] и т. д. На первых порах значение фонетических иероглифов было вспомогательным, но со временем их роль все более возрастала и в последние века существование египетской письменности значение фонетических иероглифов стало господствующим. Но к чисто фонографическом письму (то есть, такому, где каждый знак обозначает отдельный звук или букву) египтяне так и не перешли. Это важное усовершенствование было сделано в письме других народов.

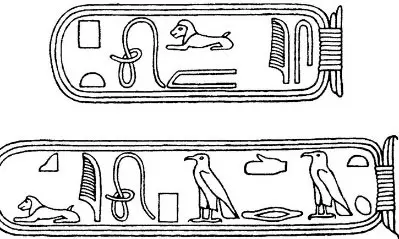

Имена царей «Птолемей» и «Клеопатра», записанные иероглифами. Каждый знак обозначает отдельную букву.

Люди далеко не сразу научились членить свою речь на простые элементы – звуки (фонемы). Гораздо легче речь делится на отдельные слоги. Поэтому во 2 тыс. до Р.Х. сложилось несколько видов письма, в которых каждый знак обозначал отдельный слог (это письмо называется слоговым; классические примеры его – критское (минойское) письмо и письмо майя).

Интерлюдия 7. Боги Древнего Египта

В каждом египетском номе складывался свой пантеон и культ богов. Вокруг них формировались местные циклы мифов. В дальнейшем почитание некоторых божеств сделалось общеегипетским. Другие сохранили сугубо местное значение. Часто бывало и так, что к одному и тому же божеству в разных номах существовало различное (иногда до противоположности) отношение. Вследствие этого, дошедшие до нас сказания о египетских богах представляют из себя причудливое собрание мифов, не связанных между собой единством сюжета и действующих лиц. Это – не фрагменты некоего грандиозного целостного произведения, а отдельные повествования.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: