Александр Сакса - Древняя Карелия в конце I – начале II тысячелетия н. э. Происхождение, история и культура населения летописной Карельской земли

- Название:Древняя Карелия в конце I – начале II тысячелетия н. э. Происхождение, история и культура населения летописной Карельской земли

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2010

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-598187-583-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Сакса - Древняя Карелия в конце I – начале II тысячелетия н. э. Происхождение, история и культура населения летописной Карельской земли краткое содержание

Древняя Карелия в конце I – начале II тысячелетия н. э. Происхождение, история и культура населения летописной Карельской земли - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

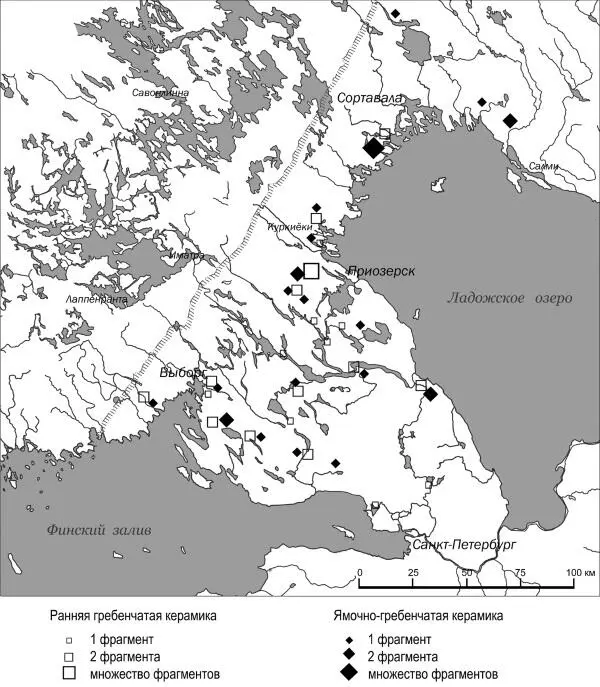

С началом эпохи неолита (около 5000 лет до н. э.) количество поселений увеличивается. Карелия и восточные части современной Финляндии входили в область так называемой ямочно-гребенчатой керамики, занимавшей обширные территории, начиная с верховьев Волги и Оки и распространяясь на север до Белого моря, а на западе – до верховьев Западной Двины. На востоке границу этой культуры можно провести по Северной Двине. Поскольку наступление новой эпохи каменного века отмечено появлением керамики – наиболее массового материала в археологических находках – и значительным увеличением видов и форм каменных орудий, у археологов появились основания выделять более дробные этапы историко-культурного развития в целом и локальные археологические культуры в частности. Так, уже время господства ямочно-гребенчатой керамики по различиям в орнаментации (стиле) делится на три периода: ранняя ямочно-гребенчатая керамика (5000-4000 лет до и. э.), типичная (4000-3600 лет до и. э.) и поздняя (3600-800 лет до и. э.).

На Карельском перешейке наиболее известные памятники эпохи неолита сосредоточены в районе нижнего течения Вуоксы (Севастьяново (Каукола), Мельниково (Ряйсяля)), а также в районе Выборга (Хяюрюнмяки). В целом, поселения располагаются по всему течению Вуоксы, на древних берегах Финского залива, озер Карельского перешейка и заливов Ладожского озера (рис. 5). В период максимума Ладожской трансгрессии (около 3700 лет до н. э.), когда уровень воды в озере достигал 21м над уровнем моря, более древние памятники оказались под водой (Ailio 1915; Saarnisto, Siiriäinen 1970: 10-72; Экман, Лак 197; Saarnisto 2003: 22-785; Сакса 2006: 15-28). Это обстоятельство как бы разделяет раннюю историю населения значительной части Приладожъя и Восточной Финляндии на два этапа: до рождения Невы (Ладожская трансгрессия) (1350 лет до и. э.) и после, когда уровень воды в связи с возникновением Невы упал в озере более чем на 10 м (Абрамова, Давыдова, Квасов 1967: 113-132; Саарнисто, Сакса, Таавитсайнен 1993: 27-29; Сакса 2001: 257-258; Saarnisto 2003: 66-69). По археологической периодизации рождение Невы совпадает с началом эпохи бронзы.

На первом этапе количество поселений на рассматриваемой территории возрастало. Это было связано с благоприятными природными условиями, сравнительно теплым климатом и наличием большого количества водоемов и лесов, богатых рыбой, морскими животными, дичью и пригодными в пищу плодами и кореньями растений. Масштабные природные катаклизмы, каковым можно считать спуск вод озерной системы Большая Сайма в Ладогу и возникновение Вуоксы более 5000 лет назад (3700 лет до и. э.), связанная с этим быстрая трансгрессия озера, несомненно, повлияли на жизнь населения Северо-Западного Приладожья и Восточной Финляндии, вызвав необходимость смены мест поселения. Зачастую, как это видно по материалам археологических памятников, новое место для поселения люди находили выше по склону вблизи новой береговой линии. На тех же местах, которые не были затоплены водой, жизнь продолжалась. Изменялись лишь формы орудий охоты и рыболовства, других применяемых в хозяйстве изделий, а также глиняных сосудов.

Рис. 5. Поселения эпохи неолита (по М. Huurre (2003))

На протяжении всей эпохи неолита наиболее значительными районами концентрации населения было нижнее течение Вуоксы и северо-западное побережье Ладоги (Тимофеев 1993: 8-33; Сакса, Тимофеев 1996: 52-55; Герасимов, Лисицын, Тимофеев 2003; Huurre 2003: 175-244; Сакса 2006: 15-28). Благоприятная гидрографическая ситуация, выражавшаяся в большом количестве заливов и проток, богатых рыбой, и пригодных для проживания островов, стимулировала интерес древних рыболовов и охотников к этим местам.

Культурная принадлежность населения эпохи мезолита и неолита Карельского перешейка и Ладожской Карелии определяется по типам керамики и каменному инвентарю поселений. Эталонный памятник мезолитического времени из Антреа (Каменногорск) содержал орудия из кости и рога, характерные для культуры Кунда в Эстонии (Гурина 1961; Тимофеев 1985; Huurre 2000:18-20; 2003:171-174; Сакса 2001: 259). Однако орудия труда из кварца и онежского зеленого сланца отмечают направление связей и в другую сторону – на восток (Huurre 2000: 20-23; 2003: 175-182).

В период Литоринового моря около 6000 лет назад, когда Ладога являлась частью Балтики, население Карельского перешейка, северного побережья Ладожского озера, а также Восточной Финляндии составляло единую культурную область с населением Восточного Прионежья. Индикатором этой связи являются топоры иломанского типа, изготовленные, как правило, из онежского сланца (Панкрушев 1978; Huurre 2000: 22; 2003: 175-182). Граница между этой областью и распространенной западнее, в Финляндии, зоной культуры Суомусярви проходит от Карельского перешейка на север по современной Сайменской системе.

С наступлением эпохи неолита, связанной с распространением с IV тысячелетия до н. э. ямочно-гребенчатой керамики (по финской терминологии – гребенчатой) и шлифованных каменных орудий, границы между культурными областями начинают приобретать все более отчетливый характер. В хозяйстве населения на рассматриваемой территории существенных изменений к этому времени еще не произошло. В окружающей природной среде в зоне существования поселений практически не фиксируются следы воздействия человека. Первые следы хозяйственного воздействия на природу (скотоводство?) относятся лишь ко времени около 2000 г. до н. э. (Simola 2003: 98-115). Ведущую роль по-прежнему играли традиционные для предшествующей мезолитической эпохи промыслы: охота, рыболовство и собирательство. Карельский перешеек, Северное Приладожье (Приладожская Карелия) и восточные части Финляндии входили в ареал распространения характерных для территории Верхней Волги, Оки, Валдая и Карелии форм орнаментации сосудов ямками и «гребенчатым» штампом. Северной границей этого ареала было южное побережье Белого моря, восточной – Северная Двина. В то же время Карельский перешеек, территория Карелии, современной Ленинградской области, Прибалтики и вся территория остальной Финляндии (на запад от Сайменской системы) входили в зону распространения ямочно-гребенчатой керамики западной группы. Рассматриваемая нами территория, таким образом, находилась в зоне наложения двух видов керамики. Южное Приладожье, как и остальная территория Ленинградской области, входило еще и в зону распространения нарвской культуры (Гурина 1967; Тимофеев 1985; Панкрушев 1978; Huurre 2000: 24-32; 2003: 183-225; Сакса 2001: 259-260).

Представленная нами картина сформировалась ко времени появления нового типа керамики, так называемой типичной гребенчатой керамики, распространившейся около 4000-3600 лет до н. э. Появление типичной гребенчатой керамики (или ямочно-гребенчатой керамики – по другой терминологии) в Финляндии и Восточной Прибалтике связывается с пришлым населением или культурным влиянием со стороны Приладожской Карелии и Карельского перешейка, где находилась область наибольшего распространения ранней типичной гребенчатой керамики (Huurre 2000: 24-32; 2003: 196-225). Согласно другой точке зрения, носители гребенчатой (или ямочно-гребенчатой) керамики имели исходной территорией верховья Волги, откуда они продвинулись в западном направлении вплоть до Прибалтики и Финляндии (Бадер 1972). Это древнее население – носители ямочно-гребенчатой керамики Восточной Прибалтики, Карелии и Финляндии – связывается целым рядом исследователей с древним финно-угорским населением, поскольку ее ареал приходится на территорию, заселенную впоследствии финно-угорскими народами (Моора 1956; Янитс 1956; Мейнандер 1974; Седов 1990; Huurre 2003: 184, 186-187; Сакса 2001: 260; Сакса 2006: 15-28).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: