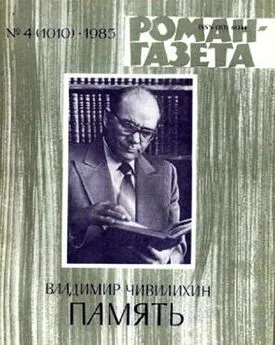

Владимир Чивилихин - Память

- Название:Память

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- Город:2007

- ISBN:5-9265-0329-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Чивилихин - Память краткое содержание

Память - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Любознательный Читатель. А когда русские впервые узнали о государстве чжурчжэней что-либо достоверное?

– Еще до середины XIII века. Это были молодые люди, в основном ремесленники, обращенные в рабов и угнанные в далекую Монголию. Среди них, бесспорно, были грамотные и любознательные люди, способные понять, что произошло на той земле. А из наших предков, вошедших в историю, первым услышал о судьбе чжурчжэней рязанский князь Олег Игоревич Красный, раненным взятый в плен в 1237 году и пробывший в Монголии долгих четырнадцать лет. За ним – великий воин, дипломат и политик Александр Невский. Правда, в точности неизвестно, сколько времени он был в Монголии, какие районы посещал, с кем общался, но это его далекое путешествие, закончившееся в 1250 году, заняло около трех лет, и, должно быть, в тех краях он провел не менее года, узнав, конечно, о самом важном в то время дальневосточном событии – падении государства Цзинь.

– Ну а русская историческая наука?

– У первых наших историков Татищева и Ломоносова нет ничего о чжурчжэнях, но в конце XVIII века явился миру один необыкновенный человек, о коем следовало бы нам вспомнить… Когда я впервые попал в Ленинград, то сразу же посетил его могилу в Александро-Невской лавре. На простом скромном обелиске значится: «Иакинфъ Бичуринъ», а вертикальной строкой – китайские иероглифы…

Неизвестно, проявились ли в детстве какие-нибудь способности у чувашского мальчика по имени Никита, но его, восьмилетнего, отвезли из небольшого села Бичурина в Казанскую семинарию, где он, кроме основных наук, освоил французский, латынь и греческий. Фамилия Бичурин, данная ему по названию родного села, вскоре была утрачена при обстоятельствах, окутанных романтической дымкой. Есть один более или менее достоверный источник, о коем мы сейчас будем говорить, где эта история выглядит, на наш сегодняшний взгляд, даже вроде бы слишком романтично, хотя и вся последующая жизнь Никиты Бичурина полнилась полулегендарными, подчас таинственными подробностями, не проясненными до сего дня.

Семинарист-выпускник и его двоюродный брат Александр Карсунский будто бы полюбили одну казанскую девушку Татьяну Саблукову, предоставив ей выбор и дав взаимный обет – отвергнутый уйдет в монастырь. Счастливец женился, а Никита Бичурин стал черным монахом, отцом Иакинфом. На этом предании настаивала Н. С. Моллер, считавшая себя внучкой отца Иакинфа и оставившая о нем интереснейшие воспоминания, опубликованные в «Русской старине» за 1888 год – ежемесячном историческом журнале, который продолжил традиции альманаха «Русская старина», основанного, как мы знаем, декабристом-историком Александром Корниловичем.

Отец Иакинф был, очевидно, и в самом деле не рядовым монахом, если, продвигаясь по службе из Казани в Сибирь – через Тобольск, был еще довольно молодым возведен в сан архимандрита и назначен пастырем в Вознесенский монастырь Иркутска. Сохранились кой-какие документы с той поры, в частности, обличительное письмо отца Иакинфа в Петербург о взяточничестве и злодеяниях генерал-губернатора И. Б. Пестеля, сочинившего позже донос на архимандрита о не приличествующем для его сана поведении как в Иркутске, так и в Пекине, куда тридцатилетний отец Иакинф был в 1807 году назначен главой русской духовной миссии. Прямое назначение таких заведений заключалось в религиозном обслуживании единоверцев на чужбине, миссионерской деятельности и выполнении некоторых иных функций в том случае, если родина не была представлена в этой стране посольством или дипломатической миссией.

Он оказался никудышным начальником духовной пекинской миссии – за долгие годы своего руководительства привел вверенное ему учреждение в полное расстройство и по возвращении на родину был предан церковному суду. Обвинения выдвигались очень серьезные. Кроме продажи части посольского двора, разбазаривания церковной утвари, отец Иакинф, оказывается, появлялся везде в расхожем китайском одеянии, не посещал церкви и вообще на двенадцать лет прекратил в ней священнодействия; сверх всего – о страхи-то господни! – он сдал в аренду часть дома, принадлежавшего миссии, где был открыт игорный притон. Объяснение отца Иакинфа, что миссия, о которой во время наполеоновских войн все попросту забыли, в течение шести лет не получала средств на свое содержание, было принято к сведению, однако оправданием не послужило. Суровый приговор Святейшего Синода – лишение отца Иакинфа сана архимандрита и вечное поселение в Соловецком монастыре, «не отлучая его оттуда никуда, при строжайшем за его поведением надзоре», – был, однако, заменен тюремным заключением в островной Валаамский монастырь на Ладоге.

Едва ли находилось время у отца Иакинфа в Пекине, чтобы опекать единоверцев, причем глава миссии, как свидетельствуют современники, действительно не считал необходимым отказывать себе в мирских удовольствиях. И едва ли думал он о бессмертии, когда фанатично работал, точно зная, однако, что оно не в молитвах и постах. Прежде всего, отец Иакинф взялся за изучение китайского, маньчжурского и монгольского языков, сосредоточившись главным образом на первом. Нанял учителя-профессионала, много времени проводил на людях, расспрашивал каждого встречного-поперечного о том, как звучат названия разных предметов, раскрывал перед всеми тетрадь для записи иероглифов, накапливая их в своей памяти тысячу за тысячей… Потом все больше времени у него уходило на поиски рукописей, которые можно было приобрести, на уединенные занятия в пекинских библиотеках и своем кабинете, на изучение обычаев и нравов населения страны и ее столицы. Пекину он отдал целый год, исходив каждую его улочку, а чтобы представить объем переводческой работы над одним лишь историческим сочинением «Тунцзянь ганму», достаточно указать, что рукопись состоит из шестнадцати огромных томов, содержащих 8384 страницы! Если сказать, например, что отец Иакинф составил китайско-русский словарь, то это значит почти ничего не сказать. Кроме основного труда, содержащего двенадцать тысяч условных знаков с множеством выражений, переписанного от руки четырежды и составляющего девять томов, этот неутомимый труженик оставил для будущих синологов настоящее филологическое сокровище – пять его других словарей хранятся ныне в Москве, три – в Ленинграде, и есть еще четырехтомный перевод словаря маньчжуро-китайского…

Никиту Яковлевича Бичурина, отправившегося 15 мая 1821 года из Пекина в Кяхту, сопровождал верблюжий караван, тяжело нагруженный книгами и рукописями, в этот груз весил четыреста пудов — почти семь тонн! Чиновник Азиатского департамента министерства иностранных дел Е. Ф. Тимковский, очень знающий востоковед, выручивший позже Никиту Бичурина из Валаамского заточения, писал: «Смело можно сказать, что за все 8 перемен российской императорской миссии в Пекине, бывших в течение 100 лет, не вывезено столь великого числа полезных сочинений, как в настоящую девятую перемену оной».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: