Владимир Чивилихин - Память

- Название:Память

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- Город:2007

- ISBN:5-9265-0329-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Чивилихин - Память краткое содержание

Память - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И дело было даже не в том, что тончайше рассчитанными ударами древний мастер с помощью сколов на твердом камне воссоздавал мельчайшие реалистические детали животного – ячейки панциря, коготки на лапах, очертания хвоста, что некоторые углубления скульптуры – пока предположительно – заполнялись краской или – несомненно – панцирь черепахи был покрыт слоем мягкой известковой пасты, которая могла служить грунтом для нанесения еще более реалистических узоров. Вопрос вопросов – почему первобытный человек Малой Сыи выбрал в качестве «героя» черепаху, которая не могла быть предметом охоты или символом культа плодородия?

За десять лет до этого В. Е. Ларичеву довелось исследовать огромную каменную черепаху, установленную в XIII веке на могиле Эсыкуя, выдающегося политического и военного деятеля чжурчжэней – об этом народе Дальнего Востока у нас большой разговор впереди. Ученый пришел к выводу, что в обеих скульптурах образно и вещно отражен древнейший азиатский миф о сотворении мироздания. Отсылаю любознательного читателя к работам В. Е. Ларичева, в которых археолог увлекательно и вместе с тем строго научно рассказывает о зооморфных и антропоморфных скульптурах Малой Сыи, отразивших богатство внутреннего мира, верования, мифы и космогонические воззрения древних сибиряков, о культе Матери-Прародительницы, зарождении ранних идей мыслящего человека о жизни, устройстве и происхождении Вселенной…

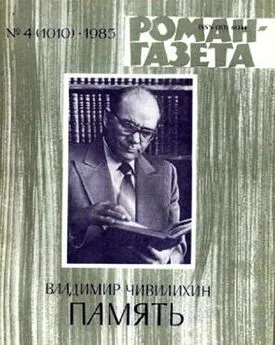

Находки эти, имеющие, безусловно, огромное значение для мировой археологии, вызвали большой интерес читателей – сужу по письмам, полученным мною после журнальной публикации «Памяти». Первым среди них было письмо В. П. Коровкина из далекого таймырского Талнаха: «Семнадцать лет я работаю в Норильском шахтопроходческом тресте. Трудился на добыче руды проходчиком, взрывником, сейчас слесарем. Отдыхать езжу на юг Сибири, почти прямо по меридиану, на Белый Июс, где хорошая охота и рыбалка, хотя и там, как почти везде, природу пора спасать. Мне кажется, что первым на следы стоянок древних людей обратил внимание учитель истории Кириллов Федор Иванович. Будучи в отпуске еще в 1970 году, я видел у него приличную коллекцию древностей. Водил он меня и в пещеру древних людей. Она находится в 8 километрах от села Ефремкино, где он работал, и в километре от поселка Малая Сыя, где сейчас производятся раскопки. Он неоднократно писал главному археологу Красноярска, но тот, ссылаясь на занятость, так и не приехал. Кириллов умер, и я, будучи в отпуске в 1980 году, узнал, что в школе собираются создать музей его имени».

«Кириллова Ф. И. я знал с 1959 года, когда приехал после института работать в Ширинский район, – пишет мне работник Красноярского обкома КПСС П. В. Тясто, бывший директор Ефремкинской школы. – В 1960 году он отказался от должности директора, написав в районе, что он стареет и начинаются «биологические замедления». В том же году он показал мне свою небольшую витринку, где лежали крестики и медаль старинная, костяные и бронзовые наконечники от стрел, бронзовый кинжал, обломки сталактитов и сталагмитов, рисунок скифского котла с ручками – сам котел был передан в музей Хакасии. Многое несли ему ребятишки, в том числе и из пахотного слоя картофельных полей. Так были найдены глиняные трубки, с одной стороны обожженные. Долго не могли понять их назначение, но когда попалась такая трубка с куском шлака, мы догадались, что это сопла древних домниц. Старые хакасы вспоминали, что давным-давно в окрестностях Ефремкина встречались остатки печей для выплавки металла.

Федор Иванович был организатором экскурсий в пещеры, куда он водил детей и взрослых. Впоследствии слава о тамошних пещерах распространилась далеко. На Малую Сыю стали приезжать туристы, рабочие в отпуск, студенты, спелеологи из Томска, Красноярска и других городов. Ф. И. Кириллов был их постоянным проводником, и в знак благодарности они назвали одну из пещер «Кирилловской».

Помню еще, что в районной газете «Знамя коммунизма», написавшей об открытиях на Малой Сые, говорилось, что «учитель Ефремкинской школы Кириллов обращал внимание на остатки золы в слое глины».

Слава краеведам!

А в трудах Григория Ефимовича Грумм-Гржимайло открывается невообразимая пестрота центрально-азиатских народов, народностей, племенных групп и родов – ученый упоминает не менее тысячи этнических названий! Среди них вдруг открылся мне один из самых таинственных и интересных за всю историю человечества – народ ди, или динлины, и я давно ищу любую возможность узнать о нем какие-то новые подробности. Вот хватаю с полки книжного магазина последнюю монографию научных сотрудников Института этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая «Древние китайцы» – нет ли там чего-нибудь о динлинах или родственных им ди, дили, бома? О ди – целая глава! Забросив все дела, ищу, чтобы приобрести в личное пользование интереснейший памятник древне-азиатской культуры «Шань хай цзин» – «Каталог гор и морей». Эта своеобразная энциклопедия в чрезвычайно усложненной условной мифологической форме концентрирует сведения о религии и этнографии, ботанических и зоологических, геологических и географических знаниях древних китайцев. Книга запечатлела уровень китайского мироведения на IV–I вв. до нашей эры, а протограф, исходный список, датируется III–IV вв. нашей эры.

И вот она стоит на полке, и я в любой момент могу погрузиться в древние тексты, впервые переведенные на русский язык, чтоб найти в сложной символической вязи понятий какое-нибудь упоминание о динлинах…

«Ди принадлежали к числу автохтонов (то есть коренных жителей. – В. Ч.) Китая, – пишет Г. Е. Грумм-Гржимайло, считавший динлинов и ди одним народом. – Они составили даже ядро того народа, который в 1122 году до Р. Хр. (Рождества Христова. – В. Ч.) овладел всем Китаем, дав ему династию Чжоу». Ссылаясь на китайские источники, ученый числит динлинов в долине Хуанхэ еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Они отличались высоким ростом, голубыми (зелеными) глазами, белокурыми (рыжими) волосами, и этнологи разных стран пересказали в старое и новое время немало любопытного об этом народе. Динлины строили дома – деревянные срубы, крытые древесной корой, были знакомы с земледелием, которое вели близ своих поселений, но легко снимались с места в поисках рыболовных и охотничьих угодий. Мужчины носили серьгу в ухе, не терпели подчинения и сами не были тиранами ни в кругу своих необычных для остальной Азии моногамных семей, ни по отношению к рабам. Знали рудное, литейное и кузнечное дело, сами изготовляли для себя металлические орудия и оружие, были храбрыми воинами, «имели сердце тигров и волков», но, будучи свободолюбивым, подвижным народом, жили разрозненными мелкими родами, объединяясь в исключительных случаях для борьбы с общими врагами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: