Array Коллектив авторов - Эпоха «остранения». Русский формализм и современное гуманитарное знание

- Название:Эпоха «остранения». Русский формализм и современное гуманитарное знание

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0830-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Array Коллектив авторов - Эпоха «остранения». Русский формализм и современное гуманитарное знание краткое содержание

Эпоха «остранения». Русский формализм и современное гуманитарное знание - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Переводя лицо в план звуков , Хлебников достиг замечательной конкретности:

Бобоэби пелись губы,

Вээоми пелись взоры…

Губы – здесь прямо осязательны – в прямом смысле.

Здесь – в чередовании губных б, лабиализованных ос нейтральными эи и – дана движущаяся реальная картина губ; здесь орган назван, вызван к языковой жизни через воспроизведение работы этого органа [Тынянов, 1977: 313; выделение автора].

Здесь резко критикуется идея о том, что нарративные и поэтические жанры позволяют или требуют визуальных добавлений в виде «иллюстраций», как будто графическая фигурация в состоянии передать или пробудить тот «образ», который «вырисовывается» исходя из словесного текста в сознании читателя. Наличие иллюстраций создает обманчивое впечатление, будто вербальный уровень информации не в состоянии достаточно «конкретно» и ясно передать «данные», которые в основном находятся вне текста, вне языка, в н е сознания как объективные фрагменты реальности, которые «отражаются» во внутреннем кинематографе или «камере-обскуре» человеческого мозга, откуда визуальные образы равноправно экспортируются в словесные и изобразительные жанры.

Исходным пунктом для критики иллюстраций для Тынянова является возрождение роскошных иллюстрированных изданий на полукапиталистической фазе НЭПа (1922–1928), причем полемизирует он не только имплицитно против реставрации ложных традиций, но и эксплицитно против возврата к конвенциональному реализму. Конвенциональная задача иллюстрирования – объяснить или сделать отчетливым (нарративный или лирический) текст – основана, согласно Тынянову, на ошибочном сведении вербального к визуальному и наоборот. При этом иллюстрации должны рассматриваться не как таковые, но именно в связи с текстами, которые с ними соотнесены и которые они якобы стремятся «конкретизировать» и тем самым «интерпретировать».

В этом смысле корреляция между вербальностью и визуальностью, языковым текстом и художественным медиумом в реализме всякий раз фиксируется на общем третьем, то есть на истории, которую надо визуально «пересказать». Распространенная в соцреализме вплоть до позднесоветского времени страсть к иллюстрированию свидетельствует об этом в высшей степени отчетливо, и одновременно указывает на неэффективность вербального медиума, которому не доверяют «говорить за себя». Тяга к иллюстрированию, присущая как историческому, так и социалистическому реализму, изобличает тотальную недостоверность как вербальной, так и визуальной медиальности. В любом случае здесь доминирует нарративно-фикциональное представление о коммуникативных актах, в которых речь идет об отражении внешней реальности – а не о ее языковом создании [1] Конечно, не было случайностью, что на повороте к социалистическому реализму и к тоталитарному искусству 1930–1950-х годов – как раз в тот период, который историк архитектуры Владимир Паперный в своей одноименной книге охарактеризовал как «Культура Два» (написана как диссертация в 1979 году), – автономия искусств вновь оказалась под опекой большого романа, вербальности и буквализма. Во всяком случае, совершенно справедливо Паперный отсылает к тому предпочтению, которое тоталитарное искусство сталинской эпохи питало к иллюстративному элементу, то есть наивно-реалистической идее, согласно которой любой вербальный текст можно без остатка проиллюстрировать/исказить [verbilde(r)n], а каждая иллюстрация должна подвергаться обратному переводу в открытый вербальный текст.

.

Имплицитно здесь отвергается идея реализма об «отражении», визуальной репрезентации действительности в сознании человека. По мнению Тынянова (а также авангарда и формализма в целом), каждому виду искусства соответствует определенная «конкретность», как каждому органу принадлежит определенная способность медиальной передачи и ассоциации сенситивных данных и ощущений.

Для Тынянова специфическая конкретность поэзии прямо противопоставлена изобразительной конкретности, так как обе конкретности находятся на совершенно различных уровнях в медиальном и семиотическом отношении, и даже противоположных друг другу. Чем выше словесная конкретность и ощутимость поэтического слова или текста, тем меньше она доступна визуально-графической конкретизации посредством иллюстраций, так как

конкретность поэтического слова не в зрительном образе, стоящем за ним, – эта сторона в слове крайне разорвана и смутна, она – в своеобразном процессе изменения значения слова , которое делает его живым и новым. Основной прием конкретизации слова – сравнение, метафора – бессмыслен для живописи [Тынянов, 1977: 311].

Словесная семантика, в частности метафора, здесь понимается не как риторическая или дискурсивная «фигура» в рамках эмблематики, или мотивно-иконографического кода культуры, но как имагинативная сфера дословного понимания артикуляций, жестикуляций и семантико-логических структур синтагматики текста.

Развивая аргументацию Тынянова, дальше можно указать на известное «гладкое место» – в повести Гоголя «Нос», где отрицательная реальность, отсутствие, Ничто реализуется в целый словесный текст – без очевидной возможности «иллюстрировать» это «пустое место». То, что в этом случае возможно для словесного медиума, а именно – говорить о невозможном, «образовывать» мыслимые высказывания и сочетания, логические и семантические оксюмороны и парадоксы, нельзя передать на визуальном уровне, во всяком случае путем нарративной иллюстрации, о чем и говорят ее классические примеры.

Однако наличие носа или его отсутствие как нулевое место между глазами все-таки маркирует то промежуточное положение, которое имеет отношение к невидимости медиального элемента или к его вытеснению: ведь даже в обыденной жизни нос не попадает в зрительное поле своего обладателя (или он видит его лишь периферически), занимая как раз ту центральную позицию, чье визуальное отсутствие в метонимическом поле может зафиксироваться или, точнее говоря, сделаться беспредметным лишь через акт кастрации метафорической символики носа: ринотомия, ампутация, «tabula rasa» (подробнее: [Hansen-Löve, 1997]).

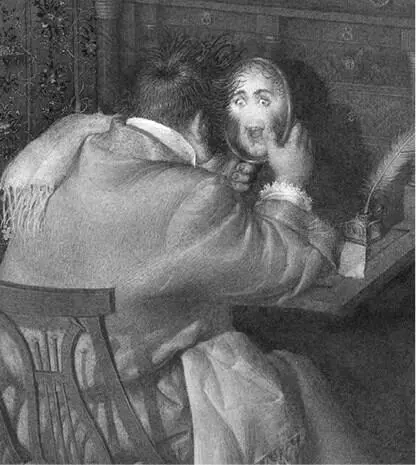

Ил. 3. Геннадий Спирин. Ил. к кн.: Н. Гоголь. Нос. М., 1993 (фрагмент)

Здесь очевидно как в прямом, так и в переносном смысле, что просодическая, словесная конкретность, не передаваемая в графической картине или оптическими, визуальными средствами, сочетается метонимически и метафорически с «отсутствующим» или «негативным объектом», с тем, что столетие спустя у Mалевича обретет свое выражение в виде беспредметности, как Ничто в «Черном квадрате». Присутствие билабиального праслова «брр…» не столько передает, но напрямую дает телесную конкретность героя; в то же время (или по прошествии нескольких секунд) герой смотрит в зеркало и видит эллиптическое, фрагментарное лицо, на котором зияет отсутствие носа. Впоследствии нос выступает двойником героя, а он, в свою очередь, остается «с носом» [2] О «носологических» поговорках и пословицах см.: [Виноградов, 1921].

.

Интервал:

Закладка: