Михаил Свирин - Броня крепка: История советского танка 1919-1937

- Название:Броня крепка: История советского танка 1919-1937

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза, Эксмо.

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-699-13809-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Свирин - Броня крепка: История советского танка 1919-1937 краткое содержание

Современный танк является наиболее совершенным образцом сухопутной боевой техники. Это сгусток энергии, воплощение боевой мощи, могущества. Когда танки, развернутые в боевой порядок, устремляются в атаку, они несокрушимы, как божья кара… В одно и то же время танк красив и уродлив, пропорционален и аляповат, совершенен и уязвим. Будучи установленным на постамент, танк являет собой законченное изваяние, способное заворожить… Советские танки всегда были признаком могущества нашей страны. Большинство немецких солдат, воевавших на нашей земле в 1941-1945 гг., называли три веши, больше всего запомнившиеся им, – русские просторы, морозы и танки. Советские танки. Точнее – массы советских танков, которые, подобно несокрушимым монстрам, прокатились по Европе, все сметая на своем пути… Уникальная книга, которую вы держите в руках, откроет читателю историю создания советского танка с момента принятия решения о производстве первого из них в 1919 году и до конца 1937 года. Вы узнаете, какие машины составляли ударную мощь одной шестой части суши в боях с японскими милитаристами и в республиканской Испании. В книге использованы редкие материалы и фотографии из архивов России, гриф секретности с которых только-только снят.

Броня крепка: История советского танка 1919-1937 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

§4

Начало испытания 3 марта. Заключение о результатах испытаний представить 15 марта

ЗАМ НАРКОМА по ВОЕННЫМ и МОРСКИМ ДЕЛАМ и НАЧАЛЬНИК ВООРУЖЕНИЙ РККА…….. (ТУХАЧЕВСКИЙ)»

19 февраля 1933 г. состоялись испытания возкой артиллерийских систем Б-3 (5К) и 20К, а 3 марта начались испытания «стрельбой и пробегом». Целью этих испытаний было выявление прочности башни, а также безотказности работы всех систем башни после пробега, а также впервые в практике проектирования танков в СССР рассматривался вопрос удобства обслуживания пушки в башне на походе и в бою. Испытания показали сходные результаты по обеим пушкам, хотя полуавтоматика 45-мм орудия 20К работала плохо.

Один из анонимных членов комиссии (замечания написаны от руки карандашом и подписи не имеют) с сожалением отмечал: «Новая башня с мощным вооружением выдвигает наши танки в разряд передовых образцов… Однако не вполне понятно почему была избрана именно эта 45-мм пушка, отличающаяся плохой безотказностью в работе… Вновь должен заметить, что 45-мм пушка, предложенная заводом «Красный Путиловец» много перспективнее и работает лучше, но почему-то не изготавливается и на новые танки не устанавливается».

Но с весны 1933 г. 45-мм пушка уже считается основным оружием для танков Т-26 и БТ. Правда, конструкция пушки 20К обр. 1932 г. была еще несовершенна. Полуавтоматика давала большое число отказов, что приводило к необходимости частого ручного разряжания и значительно снижало скорострельность.

В конце 1933 г. коллектив спецбюро завода № 8 («шара-га» из заключенных инженеров) предложил вариант улучшения конструкции орудия. В частности, они усилили раму орудия, немного изменили конструкцию штока тормоза отката, ввели электроспуск, а также новый инерционный механизм полуавтоматики, который стал надежно работать, но только при стрельбе бронебойным снарядом. Иногда это улучшенное орудие называют 45-мм танковой пушкой обр. 1934 года, но этот индекс прижился только в танковых частях, тогда как в артуправлении орудие по-прежнему называлось «45-мм танковая пушка 20-К обр. 1932 г.» Чтобы иметь возможность отдельного учета, с 1936 г. данное орудие начали именовать «45-мм танковая пушка 20К обр. 1932/34 гг.». Именно эта пушка и стала наиболее массовой в отечественном предвоенном танкостроении.

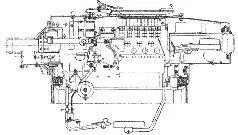

Компоновка пушечной 45-мм башни танка Т-26, 1935-36 гг.

Колонна танков Т-26 с пушечными 45-мм башнями клепаной конструкции, 1934 г.

Для установки новой, «большой» башни на корпус Т-26 потребовалось внести в конструкцию танка некоторые изменения. Первоначально их было немного. Главным образом существовавший корпус дополнялся новым подбашенным листом, на котором двухместная башня с малой кормовой нишей устанавливалась сдвинутой к левому борту. Собственно, никаких других изменений первоначально выполнено не было.

Однако для установки 45-мм пушки 20К в «большую» башню ее пришлось несколько переработать, так как имевшаяся оказалась все же тесноватой. В срочном порядке ОКМО разработал несколько различных вариантов новой орудийной башни. После рассмотрения предложенных моделей руководство У ММ РККА остановилось на «уравновешенной конструкции с цельнокроеными бортами». Эта башня во многом повторяла предыдущую, но имела развитую кормовую нишу, которую образовывали продолжения бортовых листов. При изготовлении башни планировалось применять электросварку (хотя был разработан и чисто клепаный вариант). Самой сложной деталью в изготовлении пушечных башен была неподвижная часть маски орудия, выпуск которой требовал массу времени и высококвалифицированных сварщиков. Поэтому уже в конце 1933 г. предпринимаются попытки изготовить ее штамповкой в один прием, но до 1935 г. этого сделать не удавалось.

Но именно эта башня принимается к производству «для установки на танк Т-26 и танк-истребитель БТ».

Производство однобашенных танков Т-26, вооруженных 45-мм пушкой 20К, не сулило никаких трудностей и должно было начаться весной 1933 г. Но из-за неподачи вооружения и оптики изготовление новых танков началось лишь летом. Так, в докладе М. Тухачевского о ходе выполнения танковой программы 1933 г. сообщалось: «Причины невыполнения программы по Т-26-45-мм пушки стали поступать только в июне, перископические прицелы ожидаются не ранее четвертого квартала». По этой причине до конца 1933 г. завод № 174 выпускал однобашенные Т-26 параллельно с двухбашенным вариантом танка. Помимо башни увеличенного размера с 45-мм пушкой новый Т-26 выпуска 1933 г. еще не имел никаких других отличий от двухбашенной машины.

Однако ввиду того, что масса нового танка выросла на 850-1200 кг (по сравнению с двухбашенным и без того перегруженным танком), возникли здравые опасения, что мощность [217] выпускаемого на «Большевике» мотора 85-88 л.с. будет уже недостаточна для обеспечения нормальной подвижности Т-26 на поле боя. Осенью 1932 г. представитель фирмы «Виккерс», словно зная об этих размышлениях, предложил советской стороне новый вариант двигателя «шести-тонника» мощностью 100 л.с.

Но после получения подробного описания мотора специалисты двигательного цеха завода № 174 высказали предположение, что сами смогут выполнить подобные изменения, дабы поднять мощность мотора до 95 л.с. Для этого был разработан и изготовлен новый карбюратор.

Первый экземпляр нового двигателя был испытан на стенде 22/111-05/IV.1933 г. Он продемонстрировал мощность 96 л.с. и проработал непрерывно в течение 5 часов. Однако, будучи установленным в танк, мотор никак не желал работать нормально. Практически ни один из 30 моторов установочной серии не выдержал гарантированной наработки. В мае 1933 г. был установлен порог мощности нового мотора в 92 л.с. (часто писали 90 л.с.), который новый мотор легко одолел. При этом эксплуатационная мощность мотора составляла 75 л.с.

Именно таким «железным сердцем» и оборудовались почти все Т-26 с цилиндрической пушечной башней.

В 1934 г. корпус танка в его кормовой части подвергся небольшим изменениям (так как в МТО танка планировалась установка дизеля мощностью 150 л.с.), а также в крыше подбашенной коробки с правой стороны добавился вентилятор боевого отделения, так как при стрельбе из 45-мм орудия загазованность боевого отделения была значительно повышена, и это приводило порой к отравлению экипажа пороховыми газами.

По подобному пути шла и модернизация танка БТ в КБ Харьковского завода им. Коминтерна под руководством А. Фирсова. В июле 1932 г. здесь был разработан танк БТ-4 со сварным корпусом. После получения технической документации на «большую» башню Ижорского завода здесь попытались установить ее как на корпус БТ-2, так и на корпус БТ-4, получив в результате варианты новых танков – соответственно БТ-5 и БТ-6. После рассмотрения опытных образцов для серийного производства выбрали танк БТ-5 как наиболее простой в освоении на существующем оборудовании, который дополнили новым люком механика-водителя с наблюдательной щелью, закрытой пуленепробиваемым стеклом «триплекс».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: