Сергей Голубев - Битвы цивилизаций

- Название:Битвы цивилизаций

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9533-3990-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Голубев - Битвы цивилизаций краткое содержание

В книге доктора юридических наук, кандидата исторических наук Сергея Александровича Голубева «Битвы цивилизаций» показано, с одной стороны, непрерывное противоборство и столкновение, с другой стороны, экономическое, духовное и культурное сотрудничество стран и народов в эпоху Древнего мира. Автор размышляет о том, что лежало в основе мировых конфликтов, что приводило империи и государства к жестоким войнам, рассматривая политические, экономические и юридические аспекты взаимоотношений различных социальных слоев и правящих групп.

Битвы цивилизаций - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Римская империя в III в.

Среди открытий, сделанных римскими юристами, мы знаем известную теорию фикций. Римская фикция, что, по критическому определению немецкого юриста Р. фон Иеринга, была не более чем «кажущимся актом», иными словами, «юридической ложью, освященной необходимостью», служила – и притом хорошо служила – корректировке права, когда какой-то из фундаментальных принципов входил в очевидное противоречие с «доброй совестью» или же «справедливостью». Такая ситуация складывалась, если, например, римский гражданин попадал в плен или становился рабом. Римские юристы нашли выход в том, чтобы признать его «мертвым в момент пленения» и, таким образом, открыть его детям и наследникам путь к легальному обладанию имуществом по правилу, отличающемуся от статуса раба. Замеченная и воспринятая римская юридическая фикция жива до сих пор, ее не чуждается и российское право (хотя и трансформирует ее по-своему, неожиданно – в духе наших фикций).

Тьеполо. Призвание Цинцинната к власти диктатора

Можно сказать, что и все разговоры о гражданственности, свободе, римских добродетелях представляются нам такого же рода «теорией фикций». Правда, до Пунических войн римляне еще соответствовали во многом идеалам свободы, демократии, равенства. Долгое время труд свободных шел рука об руку с трудом рабов. Так, Цинциннат обрабатывал свой участок в 2 гектара, когда к нему пришли сенаторы, чтобы приветствовать его как диктатора. Рим соблюдал на практике принцип, согласно которому, глава семьи был действительно хозяином своего поля, размеры которого не должны были превышать возможности его обработать. Так и рассчитывали землю, отдаваемую в собственность. Никому и в голову не пришло бы тогда захватывать огромные участки земли для спекуляций и продаж. Маний Курий, победитель самнитов, объявил, что такие люди опасны для государства. Эти ненасытные спекулянты станут угрозой для гражданского общества и строя. Стоявший во главе африканского войска Регул, являя пример античной умеренности, требовал своего отозвания, мотивируя это тем, что из-за смерти раба и недобросовестности наемных работников его маленькое поле оказалось заброшенным, в результате чего семья терпит нужду.

Римский раб Андрокоп, брошенный пьвам

Эти примеры, приводимые А. Валлоном, показывают, сколь разительно в дальнейшем изменился Рим. Новый дух увлек римлян на путь цивилизации, явил и вкус к роскоши, привычку к безделью и, как следствие, желание иметь больше рабов. То было время с 200 г. до н. э. по II век.

Делакруа. Данте и Вергилий в аду

Путешествие по рабовладельческому Риму напомнит нам путь Данте и Вергилия по аду. Повинуясь дикому инстинкту народа, алчного до земли и добычи, римляне времен поздней Республики, тем более Империи, не нуждались в оправдании завоеваний. Ливий считал естественным, что народ, «происходящий от Марса», покорял себе другие народы, и даже советовал им покорно сносить римскую власть. Но уже при Августе Вергилий, напоминая согражданам, что их назначение – владычествовать над народами (tu regere imperio populos, Romane, memento), придавал владычеству моральное назначение – водворять мир и щадить покоренных (parcere subjectis). Идея римского мира (pax romana) становится девизом римского владычества. Эту идею возвеличивает Плиний, прославляет Плутарх, называя Рим «якорем, который навсегда приютил в гавани мир, долго обуреваемый и блуждавший без кормчего». И греческий моралист, сравнивая власть Рима с цементом, увидел величайшее значение Рима в том, что тот смог организовать человеческое общество среди ожесточенной борьбы людей и народов. Этой же идее «римского мира» дал официальное выражение и император Траян в надписи на Храме, воздвигнутом им на Евфрате, когда до этой реки была вновь отодвинута граница Римской империи.

Ранее уже говорилось о том, что рабство было явлением, общим для Древнего мира. Эллинская мысль до IV в. до н. э. не сомневалась в том, что рабство – абсолютно необходимый и законный общественный институт. Аристофан, предлагавший в комедийной форме самую радикальную реформу социально-экономического строя (Eccl, 651–652), тем не

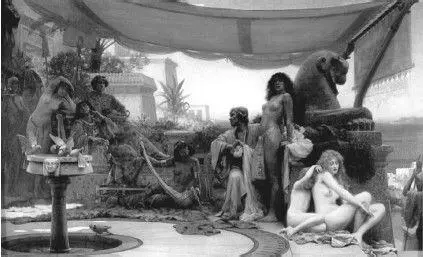

Рабыня и раб пред фараоном

менее считал уместным весь труд земледельцев возложить на рабов. Ксенофонт (De vect., IV, 17) полагал, что лучшим средством для процветания афинского полиса было бы приобретение общественных рабов, числом по три на каждого гражданина. Аристотель, также не оставивший без внимания вопроса о рабах (Polit., I, 2), не выказал тени сомнения в необходимости рабства. Поэты и художники мало уделяли внимания рабам, обычно показывая их лишь как второстепенные, малозначительные фигуры, совершенно лишенные индивидуальной характеристики. Так, например, Аристофан нередко выводит на сцену рабов, но они выступают, чтобы лишь способствовать раскрытию основной идеи автора; иной же раз под маской рабов у Аристофана скрываются даже видные политические деятели Афин. Идеал раба в изображении Еврипида – лишенный индивидуальных черт, хороший слуга, всецело преданный своему господину. Тот же характер имеют и изображения рабов в искусстве периода классики, где совсем нередки фигуры домашних прислужников на надгробных рельефах и краснофигурных вазах. В облике персонажей выступает только их подчиненное положение, а иногда еще и их плохие манеры. Скажем, так представлен раб-педагог на килике (сосуд для питья вина) вазописца Дуриса со сценой из школьной жизни. В отличие от чинно держащихся учителей и учеников этот раб расселся, скрестив ноги, что, согласно свидетельству Аристофана (Nub., 983), считалось признаком дурного тона.

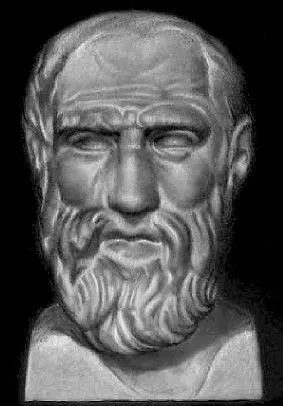

Аристофан

Позже отношение к рабам заметно меняется. В противовес полисной замкнутости стоики в известной мере вслед за киниками выдвигали идею космополитизма, т. е. общечеловеческого единства. Все это позволило стоикам с более гуманной точки зрения посмотреть на рабов, что было менее свойственно их предшественникам. Если для Аристотеля раб – необходимая рабочая сила и если бы инструменты могли бы действовать сами по данному им приказанию, то не было бы нужды в рабах, то, согласно учению стоиков, ни один человек уже по природе своей не является рабом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: