Илья Мощанский - Борьба за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 года)

- Название:Борьба за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 года)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПКВ

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Илья Мощанский - Борьба за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 года) краткое содержание

Борьба за Крым в 1941–1942 годах не оказала судьбоносного влияния на ход Великой Отечественной войны, однако методы и способы ведения боев, организация войск, тактика, применяемая противоборствующими сторонами, оказалась важной при проведении более глобальных наступательных операций под Харьковом и в районе Сталинграда. И если в неудачном наступлении войск Юго-Западного направления в мае 1942 года уроки обороны Крыма не были учтены в должной мере, то в Сталинградской битве советское командование, умудренное опытом предыдущих поражений, одержало военную и интеллектуальную победу над германским вермахтом.

В данной книге впервые достаточно подробно описан весь ход боев на Перекопе в сентябре-октябре 1941 года, а также проанализированы неудачные действия советских войск в Северном Крыму в марте-мае 1942 года, закончившиеся Керченской катастрофой и разгромом Крымского фронта. На основе использования архивных и военно-исторических материалов авторы в настоящей работе стремились внести свой скромный вклад в освещение этих событий.

lenok555: Данная книга содержит только карты, фотографии отсутствуют (см. pdf- вариант). Таблицы дублируются в виде картинок.

Борьба за Крым (сентябрь 1941 - июль 1942 года) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

ГСК — горнострелковый румынский корпус

8 кбр (Рум.)— румынская кавалерийская бригада

Но во всех этих жестоких боях, при всей стойкости наших людей, был существенный недостаток — имелась частная цель и упускалась общая. А общей целью в то время должно было стать удержание Акмонайских позиций. Командиры дивизий тут ни при чем, боевые действия имеют свою логику, и горизонт комдива, естественно, ограничен более узкими задачами. Он видит рубеж, на котором его дивизия может дать наседающему врагу "по зубам", и встает на этом рубеже, и дерется до последнего. В результате на Акмонайские позиции, преграждающие противнику путь на собственно Керченский полуостров, наши соединения вышли ночью 4 ноября, понеся большие потери в личном составе, имея несколько снарядов на орудие и десяток-полтора патронов на винтовку. И все же они в течение двух дней отбивали вражеские атаки. Из донесения по оперативной обстановке за 6 ноября: "Группа Дашичева, имея ослабленный боевой состав, под натиском 5 пехотных дивизий, 2 кавбригад (румыны) вынуждена была оставить Акмонайские позиции и отойти на рубеж: Астабань (Камышенка), Карач (Куйбышево), Керлеут (Мошкарово), Копыл (60 километров западнее Керчи)". Тут все правильно, кроме одного: никакой "группы Дашичева" не было. [3] Там же, с. 131.

Советские войска из-за недостатка сил могли вести только подвижную оборону. После трехдневных боев немецкое командование подтянуло из резерва свежую 170-ю пехотную дивизию 30-го армейского корпуса. Стало ясно, что удержать город и крепость Керчь Красной Армии не удастся. Поэтому по распоряжению Ставки начался отвод войск на Таманский полуостров.

Артиллерия, не имевшая снарядов, переправилась на Таманский полуостров первой, вместе с госпиталями и медсанбатами. Орудия крупного калибра, благополучно пересекшие на баржах Керченский пролив, 16 ноября стали на огневые позиции на косе Чушка. Там они получили боекомплект снарядов с артиллерийских баз Закавказского фронта. Это позволило усилить огневое прикрытие арьергардов, отходящих через Еникале вслед за основными силами наших дивизий.

Но даже в момент эвакуации на Керченский полуостров продолжало прибывать подкрепление. К исходу 10 ноября 1941 года 825-й полк 302-й стрелковой дивизии переправился через пролив у Еникале. Это был последний резерв 51-й армии. В обороне Керчи отличились 156-я стрелковая дивизия и 9-я бригада морской пехоты. Отход и эвакуацию войск прикрывала 106-я стрелковая дивизия.

16 ноября 1941 года, после упорных боев, 51-я армия по приказу Верховного Главнокомандования оставила город Керчь.

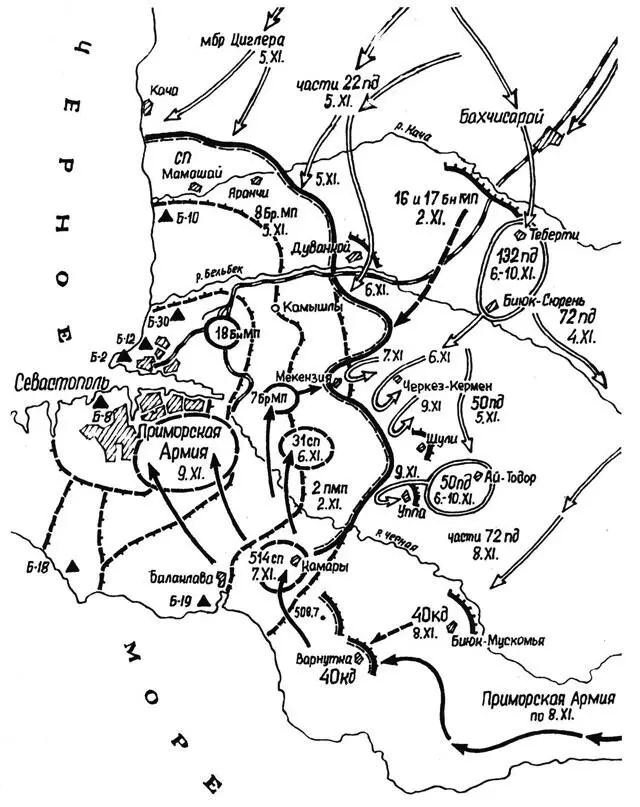

БОИ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ (30 ОКТЯБРЯ — 31 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА)

4 ноября решением Ставки ВГК был создан Севастопольский оборонительный район (СОР), в состав которого вошли Приморская армия, Севастопольская военно-морская база и корабли Черноморского флота. Командующим СОР Ставка ВГК назначила вице-адмирала Ф. С. Октябрьского, а генерал И. Е. Петров, командующий Приморской армией, стал его заместителем по сухопутным войскам.

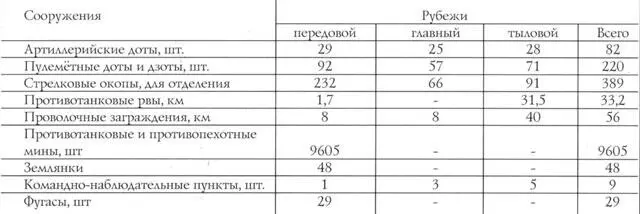

Ко времени отхода Приморской армии на Севастополь Севастопольский оборонительный район, начавшийся строиться в начале войны, состоял из трех рубежей — передового, главного и тылового. Протяженность их составляла 27—46 км, глубина 1—5 км.

Передовой рубеж обороны проходил по линии Камары — Чоргунь — Шули — Черкез-Кермен — Дуванкой — гора Азис-Оба — Аранчи. На передовом рубеже, удаленном на 12—15 км от города, создали опорные пункты на танкоопасных направлениях.

Передовой рубеж отстоял от центра города на 15—17 км, имел протяженность 46 км, находился в пределах дальности береговой и корабельной артиллерии средних калибров. Малая удаленность рубежа от города позволяла противнику обстреливать город и порт, но только дальнобойной артиллерией. Каждое танкоопасное направление простреливалось огнем не менее 4 орудий, которые эшелонировались в глубину. На каждом километре опорного пункта было подготовлено 4—7 линий стрелковых окопов. Перед отдельными участками переднего края были поставлены мины.

Ни один из рубежей к началу боевых действий не был завершен. И все же тыловой рубеж, имевший протяженность около 27 км, на отдельных направлениях был оборудован лучше двух первых.

Основной огневой силой Севастополя были береговые артиллерийские батареи. На 1 ноября их было 13. И хотя их сектор стрельбы был направлен в море, против вражеских кораблей, их можно было использовать и по сухопутным целям.

Всего в районе главной базы к началу боев было 44 орудия береговой артиллерии калибра от 100 до 350 мм, а также бронепоезд "Войковец".

В пределах оборонительных рубежей были созданы 15 корректировочных постов, из них 12 — для управления огнем береговых батарей и 3 — огнем кораблей. Акватория рейда позволяла кораблям маневрировать огневыми позициями, а также выходить в море для нанесения удара во фланг наступавшего противника.

Артиллерийская поддержка войск первого и второго секторов обороны, расположенных на юге СОР, была возложена на крейсера «Красный Крым», «Червона Украина» и несколько эскадренных миноносцев. «Красный Крым» занял огневую позицию в Северной бухте, а «Червона Украина» — в Южной, в районе пристани Совторгфлота (Торговая пристань). Корабль стоял на якорях и бочках носом к выходу из бухты почти на линии Графская пристань — Павловский мысок в полукабельтове от причала.

В ночь на 1 ноября 1941 года наиболее современные и ценные корабли Черноморского флота: линкор «Парижская коммуна», крейсера «Молотов», «Ворошилов», «Красный Кавказ», лидер «Ташкент» и некоторые другие корабли ушли из Севастополя.

Созданные рубежи обороны не давали полной уверенности в возможности прочного закрепления на них войск, так как в системе этой обороны отсутствовали полевые укрепления. Их строительство стало одной из приоритетных задач.

Положение к 1 ноября 1941 года на трёх рубежах обороны Севастополя

| Сооружения | Рубежи | |||

|---|---|---|---|---|

| передовой | главный | тыловой | Всего | |

| Артиллерийские доты, шт. | 29 | 25 | 28 | 82 |

| Пулемётные доты и дзоты, шт. | 92 | 57 | 71 | 220 |

| Стрелковые окопы, для отделения | 232 | 66 | 91 | 389 |

| Противотанковые рвы, км | 1,7 | — | 31,5 | 33,2 |

| Проволочные заграждения, км | 8 | 8 | 40 | 56 |

| Противотанковые и противопехотные мины, шт. | 9605 | — | — | 9605 |

| Землянки | 48 | — | — | 48 |

| Командно-наблюдательные пункты, шт. | 1 | 3 | 5 | 9 |

| Фугасы, шт. | 29 | — | — | 29 |

ПЕРВЫЙ ШТУРМ СЕВАСТОПОЛЯ (30 ОКТЯБРЯ — 31 НОЯБРЯ 1941 ГОДА)

Интервал:

Закладка: