Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 3

- Название:Народы и личности в истории. Том 3

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Звонница-МГ

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-88524-039-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 3 краткое содержание

Заключительный том трилогии В.Б. Миронова «Народы и личности в истории» посвящен событиям и людям большей части Земли (Скандинавия, Япония, Латинская Америка, Соединенные Штаты Америки, Россия, Китай). Автор остановился лишь на отдельных, наиважнейших страницах истории и героических личностях (великих ученых, инженерах, писателях, художниках, политиках и полководцах).

Книга рассчитана на широкий круг заинтересованных читателей, любящих историю, мудрость и Россию.

Народы и личности в истории. Том 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Уважение к танцу у датчан проистекало из глубин народной культуры. Вероятно, именно по этой причине Бурнонвиль, чей успех в стране был феноменален, говорил, что «танец – это то сценическое искусство, которое лучше всего понимает датская публика». Говоря о творчестве его как хореографа, надо особо подчеркнуть связь его искусства с другими ветвями знаний. Каждый из своих балетов он создавал с учетом единства духовного и материального, на базе всего культурного наследия. Балеты Бурнонвиля («Вальдемар», «Сильфида», «Неаполь», «Валькирии») пронизаны темой патриотизма, истории, величия народного духа. В мемуарах «Моя театральная жизнь» (1847) он писал: «…природа, человеческая жизнь и история никогда не перестанут представляться мне в пластических формах балета». Литература и искусство у скандинавов вообще очень часто идут рука об руку. Х.К. Андерсен отмечал в дневнике (1849): «Писал программу балета и письмо Бурнонвилю» и далее: «дома я написал первую сцену «Валькирии». Родство двух муз было столь велико, что он впервые в истории Дании получил литературную Анкеровскую премию и лавровый венок писателя за сочинение без слов. Это дало возможность совершить поездку в Россию (1869), под впечатлением которой он поставил два балета – «Праздник императора в Кремле» и «Из Сибири в Москву» – успех которых был невелик. Более успешной в смысле строительства моста дружбы стала деятельность его любимого ученика, хореографа X. П. Иогансона (1817–1903), нашедшего в России вторую родину. Ей он отдал 62 года жизни. У него затем обучались известные балерины – Легат, Гердт, Кшесинская, Павлова. [48]

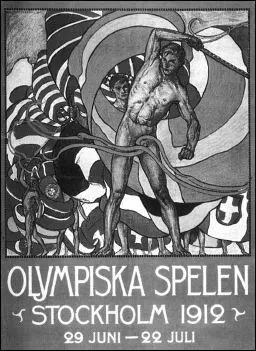

Олимпийские игры в Стокгольме. 1912 год

Тем более трудно объяснить, отчего в Дании настали времена, когда среди новых поколений датчан объявились лишенные духа говорящие машины, без «страха и трепета»… Едва ли не главный символ современной датской культуры, скульптура знаменитой андерсеновской «Русалочки» – спустя век после ее создания – уж трижды стала жертвой цивилизованных варваров. Неужели же шекспировский Марцелло был прав: «Неладно что-то в Датском королевстве» («Something is rotten in the state of Denmark»)? Не случайно символом психологически надломленной личности стал образ принца Гамлета. Хотя самого Шекспира в той же Дании до XIX в. не знали, не читали и не ставили, но современный человек с его своеобразной мятущейся натурой, хваткий и деловой, неумный и жестокий, ведет свое происхождение в том числе и от Гамлета. Ведь Гамлет – истинный философ, говорящий языком иронии, трагик поневоле, человек, терзаемый мыслью о ничтожности и коварстве людей. Или система ценностей Запада (политика, культура, наука, религия, образование) завершает свой путь, находясь на грани между экзистенциальным и бессмысленным, доведя до абсурда саму идею бытия, бессознательно-бессмысленного (жвачного) существования этой цивилизации, претендующей на некую всемирную значимость?!

Имея немало общего, скандинавам, женщинам и мужчинам, свойственны различия. А. Швейгер-Лерхенфельд пишет в книге: «Возьмем, например, скандинавов. Смотря по тому, будут ли то шведы, норвежцы или датчане, мы найдем совершенно различные особенности. Хотя швед и житель Северной Европы, но он весел, жив, любитель пения и наслаждений. Его удовольствия утонченны, и вследствие изысканного образа жизни его прозвали «северным французом». К тому же между всеми скандинавскими наречиями шведское самое богатое, звучное и как бы созданное для выражения поэтических образов. Насколько швед общителен, откровенен и доверчив, настолько норвежец замкнут, исключительно и очень мало склонен к общительности. Как все скандинавы, он глубоко религиозен, строг и добросовестен в исполнении своих обязанностей; этой религиозности надо, вероятно, приписать его нелюбовь ко всему иностранному, а также и нетерпимость в делах религии. Среднее между шведом и норвежцем представляет датчанин. Политические обстоятельства поставили Данию во враждебные отношения к Германии, поэтому понятно, что она более чем кто-либо льнет к своим северным братьям. Хотя датчанин не столь неуклюж и серьезен, как норвежец, но все-таки уступает жителю южной Швеции в веселом воззрении на жизнь. Весельем дышит и великолепная шведская столица Стокгольм, Северная Венеция, с ее скалами, лесами, морями, каналами, видом на маяк и полным жизни Дьюргарденом (зоологическим садом). В Дьюргардене можно любоваться красотой обитательниц Стокгольма, подобно тому, как в Венеции на площади Св. Марка красотой бледных венецианок, а на берегах Гвадалкивира смуглыми севильянками. Какую противоположность этой прекрасной картине представляет довольно однообразная, лишенная прелести Христиания! Общество норвежских городов совершенно еще проникнуто древними традициями, и главную гордость его составляют предания о морских королях и отважных викингах. В Норвегии повсюду преобладают личные потребности, в Швеции – общественные; норвежец живет совершенным особняком для себя и своего семейства в своем доме (gaard); швед более общителен и находит удовольствие бывать в обществе; норвежец строго консервативен, швед – друг прогресса. Что касается датчанина, то он чрезвычайно податлив всякому внешнему влиянию. Из этого ясно, что жизнь в Копенгагене, по крайне мере для немцев, не представляет ничего характерного». Следует учесть, что картина писана сто лет тому назад.

Королевская семья Швеции

Все скандинавы спокойны, уравновешенны, сдержанны, молчаливы, тверды, трудолюбивы, сильны и целеустремленны. Да, они таковы, какова их природа – скупая, суровая, строгая. Их движения неторопливы, размеренны, продуманны, рациональны. Их речь, как у всех прибалтов, скупа и малоэмоциональна. Их можно принять за простаков. Все объясняет их культура. Одноукладная культура преобладает там, где существует высокая степень социальной и этнической однородности. Люди тут привыкли понимать друг друга без слов, делая это без труда. В такой культуре у людей нет нужды в многословии. Скандинавы любят повторять: «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает рот, тому беда» или «Мудрый сберегает знания, но уста глупого – близкая погибель». Сама жизнь приучила этих людей выверять слова и эмоции. Эстерберг так характеризует исландцев (впрочем, это можно отнести ко всем северным народам): «Исландцы молчат тогда, когда говорить опасно, а опасно говорить почти всегда. Сказанное не вернуть обратно; оно становится неотъемлемой частью сказавшего, определяет его характер и, стало быть, всю его жизнь». [49]Скандинавы отождествляют людей с их делами. Говорить – значит действовать. Моральные требования к индивиду включают такие качества, как прилежание, честность и любовь к порядку, независимость, жажда справедливости, стремление избегать ссор и конфликтов. Труд – упорный, независимый, свободный – лежит в основе их норм поведения и всего уклада жизни. Все это, вместе взятое, и создало удивительные, мужественные и прекрасные народы, в чем-то близкие нашему северному, русско-славянскому типу. Хотелось бы, чтобы власти России переняли все лучшее у скандинавов: «Ad opus» («За дело»). Шведская корона стала, по выражению нынешнего короля Карла XVI Густава, своеобразным торговым знаком. Другой знак – культура. Особенно это справедливо в отношении мудрых слов, сказанных одним из членов королевской семьи в адрес культуры, науки, образования, сделавшим немало для их развития: «Если у нас даже не хватает денег, то это еще не основание для того, чтобы становиться глупцами!»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: