Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 1

- Название:Народы и личности в истории. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Звоииица-МГ

- Год:2000

- Город:Москва

- ISBN:5-88524-044-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Миронов - Народы и личности в истории. Том 1 краткое содержание

В этом уникальном трехтомнике впервые в России сделана попытка осмыслить развитие мировой и отечественной культур как неразрывный процесс. Хронологически повествование ограничено тремя веками (XVII–XIX). Внимание автора сосредоточено преимущественно на европейских, американских и русских героях.

В первом томе дается определение цивилизации, рассказывается о важнейших событиях Нового и Новейшего времени. Вы встретитесь с великими мыслителями, писателями, художниками, музыкантами, государственными деятелями – Англии, Нидерландов, Испании, Италии, Франции, Бельгии. Образы Галилея и Дж. Бруно, Ньютона и Коперника, Кромвеля и Карла I, герцога Альбы и Вильгельма Оранского, Рембрандта и Рубенса, Людовика XIV и Ришелье, Елизаветы и Помпадур, Мирабо и Робеспьера и т. д. помогут вам зримо и образно представить историю народов как ансамбль выдающихся личностей, событий и фактов.

Издание включает богатейший иллюстративный материал и рассчитано на самую широкую читательскую аудиторию как в России, так и в странах зарубежья.

Книга издана в авторской редакции.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.

Автор выражает глубокую благодарность и признательность депутату Государственной думы Федерального собрания РФ В.И. Илюхину за помощь в издании этого трехтомника.

Народы и личности в истории. Том 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

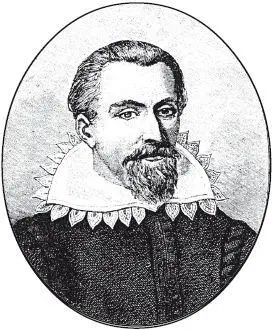

Иоган Кеплер.

Научная революция, как писал английский профессор Баттерфилд, «затмевает все имевшее место после возникновения христианства и низводит Возрождение и Реформацию до уровня простых эпизодов, простых перемещений внутри системы средневекового христианства». [39]Из сферы теологии ум все чаще устремляется в естественно-научное русло. Вчерашний монах-мистик становится Дедалом! Наличие принципиального поворота в характере научного мышления, подготовке европейских интеллектуалов несомненно. Воплощается в жизнь библейское пророчество (кн. Даниила, XII, 5): «Много поколений пройдет, и разнообразна будет наука»).

Знаменательно и такое явление, как «персонификация веков»… Ранее люди вели счет на тысячелетия, а то и вообще забывали о времени, ибо оно не имело принципиального значения. Столь ничтожны и малозначимы были происходящие в быту и жизни перемены. С началом новой эры время как бы сжимается, уплотняется, группируется в связки. Возникает выражение – «Saeculorum novus nascitur ordo» («Рождается новый ряд веков»). Отныне каждый век имеет особую, характерную для него, во многом непохожую «физиономию».

Восемнадцатый век известен как «век философии». Его назовут еще и «веком Просвещения». Русский писатель Вл. Даль дает такое определение слову «просвещенье»: «Свет науки и разума, согреваемый чистою нравственностью; развитие умственных и нравственных сил человека; научное образование, при ясном сознании долга своего и цели жизни», добавляя при этом: «Просвещенье одною наукою, одного только ума, односторонне, и не ведёт к добру». [40]Каждая группа жаждет нацепить собственную табличку на свою эпоху. Историки стали называть XIX век «веком истории», инженеры и ученые – «веком машин и наук», индустриалы – «веком промышленности», торговцы – «веком торговли» и т. д. и т. п.

«Гомо сапиенс» стал пробуждаться от летаргического сна (сна разума). Долгое время условия его существования были таковы, что он напоминал скорее животного, нежели человека. Не мудрено, что и в оценках его приравнивали к животным. Савонарола говорил: «Нет более вредного животного, чем человек, не следующий законам». Монтескье характеризовал человека как «общительное животное», Вольтер называл его весьма «странным животным», Лабрюйер видел в тружениках каких-то животных, обладающих «чем-то вроде членораздельной речи», а немецкий философ Фейербах назвал его «религиозным животным». Конечно, многие следовали тут за Аристотелем, видевшим в человеке прежде всего «социальное животное». И все это viri doctissimi! («ученейшие и мудрейшие мужи!»). Впрочем, «животный» интерес к человеку предвосхищал «человеческий» интерес к самим животным (труды Ч. Дарвина, Д. Романеса и других). Ум человека освобождался от пантеистического преклонения перед природой. Народ постепенно начал выходить из животного состояния, перестал раболепствовать перед дворянством, монархом или сутаной. Человек дерзнул поставить себя в центр мироздания, заявив: «Homo sum!» («Я – человек!»). В его личной судьбе все большую роль играют образование и культура.

Веку революции предшествует век критики. Когда в обществе скапливается достаточное количество глупости и мерзости, нужны не столько авгуры, толкующие очередную «волю богов», сколь разгребатели грязи, готовые вычистить «авгиевы конюшни»… С другой стороны, минула и элегическая эпоха Возрождения, когда, как отмечал Р. Гвардини, «прежде всего необыкновенное, гениальное становится масштабом ценности жизни». Ушли в небытие и несколько наивные представления М. Фичино об абстрактной идеальной личности. Человек новой эпохи критичен, практичен, даже циничен. Он исповедует реалистичное правило «Volere – potere!» (Желать – это мочь).

Критика суеверий, всего отжившего в обществе и человеке становится «острой приправой» к беседе. Многие разделяют точку зрения Паскаля и Бомарше. Первый считал, что нужно благодарить тех, кто указывает нам на наши недостатки. Второй высказывался в весьма схожем духе: «Исправить людей можно, но лишь показав их таковыми, каковы они на самом деле». Все согласны с тем, если бы вся эта болезненная операция проходила так сказать «под наркозом Разума» (путем замены наукою слепой веры и фанатизма). «Почему не поднять голос против злодеев прошлого, знаменитых основоположников суеверия и фанатизма, тех, кто впервые схватил на алтаре нож, чтобы отдать на заклание строптивых, не желающих принять их воззрения?» – писал Вольтер.

В то же время человек начинает ощущать, что для выяснения его отношений с миром ему не хватает откровения. В итоге, лишенный ориентиров и посредника, он, вдруг, понимает, что заблудился в дикой чаще Вселенной. Поэтому XV и XVI века – это века огромной тревоги, невыносимого смятения, кризиса… Спасением для западного человека становится вера, новое верование: вера в разум, в «nuove scienze» («новую науку»). Испанский философ Ортега-и-Гассет скажет: «Поверженный человек возрождается». [41]

Наука с небес спускается на землю. Научные споры XVI–XVII вв. вращались вокруг «небесной тверди» и астрологии (изучение движения планет, составление астрономических таблиц, календари, прогнозов и пророчеств). Астрология имела определенные заслуги в деле становления науки. На протяжении ряда веков сильные мира сего (государи, короли, князья, цари, президенты, одним словом правители всех мастей) выделяли деньги и средства только «под астрологию». Каждый из них хотел узнать свое будущее, предвидеть судьбу. Некоторые ученые-астрологи (вроде знаменитого Нострадамуса) весьма преуспели. Великий Кеплер составил гороскоп для известного полководца эпохи Тридцатилетней войны Валленштейна (где с точностью до месяца предсказал его смерть). На эти средства возводились обсерватории и лаборатории, приобретались и изобретались всевозможные приборы, книги и инструменты, велись активные поиски. Между «астрономией» («астрон» – «звезда» и «номос» – «закон») и «астрологией» («астро» – «звезда» и «логия» – «учение, наука, знание») не было глубоких смысловых различий. Это схожие понятия. Вплоть до XVIII в. их воспринимали как близкие науки. Так, в германских университетах астрология преподавалась в качестве учебной дисциплины до 1820 года. [42]

Научная революция освобождала ученых. Те перестали быть слугами религии. Все меньше места остается для магов и астрологов. Пал даже Аристотель как «великое божество средневековья». Галилей ввел понятие научного эксперимента. Николай Коперник (1473–1543) родился в Торуне, некогда прусском городе (ныне Польша). Отец его рано умер и воспитание ребенка взял на себя дядюшка-священник (епископ Вармии). Затем он же помог Копернику стать и каноником кафедрального собора, что обеспечило его на всю жизнь. Церковь – как видим, довольно прибыльная профессия. Как бы там ни было, а он получил возможность учиться в ведущих университетах Европы (Краковский, Болонский, Падуанский и университет Феррары, где получил степень доктора канонического права).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: