Лев Остерман - О, Солон!

- Название:О, Солон!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Греко-латинский кабинет

- Год:2001

- ISBN:5-87245-055-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Остерман - О, Солон! краткое содержание

История Афинской демократии от ее становления при Солоне (VI в. до н. э.) до казни философа Сократа (IV в.).

О, Солон! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Большинство афинян предпочитало обеспечить себе привязанность рабов хорошим с ними обращением. Были и доверенные рабы — управляющие хозяйством, приказчики, повара, секретари, воспитатели детей. Некоторые из них были искренне привязаны к своим хозяевам, находились на положении почти членов семьи. В трагедии Еврипида «Елена» старый слуга, раб Менелая говорит:

"… Да, плох тот раб,

Которому дела его хозяев

Не дороги, который мук семьи

И радостей не делит. Если в рабском

Рожден я состоянье, пусть меня

Рабом хотя считают благородным…

Нет имени, — я душу сберегу…

Все ж лучше быть по имени рабом лишь,

Чем на плечи одни, да оба зла:

И рабский дух имей и рабский жребий".

Впрочем, надо думать, что такое отношение к хозяевам чаще встречалось среди рабов второго поколения, уже не знавших жизни на свободе.

Иногда рабов отпускали на оброк — они самостоятельно занимались ремеслом или торговлей, отдавая часть своего дохода хозяину. Относительной свободой пользовались государственные рабы: писцы, глашатаи, городские стражники (обычно — скифы), тюремщики. Свободный гражданин считал для себя унизительным занятие подобной должности. Зато от имени государства раб-стражник мог его арестовать. В комедиях Аристофана рабы беззастенчивы, назойливы, насмешничают и стремятся держаться на равных со своими хозяевами. Очень тяжелым, действительно «рабским» был труд в серебряных рудниках.

Нередко за честную службу рабов отпускали на волю при жизни хозяина или по его завещанию. Вольноотпущенники пользовались теми же ограниченными правами, что и метеки. В качестве их покровителя обычно выступал бывший хозяин.

Богатые афиняне, в том числе и метеки, имели порой сотни рабов, которые обрабатывали крупные земельные владения или трудились в мастерских. Широкий размах применения рабского труда приводил к разорению крестьян и кустарей-ремесленников. Не выдержав конкуренции, они продавали свои мелкие земельные участки или нехитрый инструмент и пополняли число неимущих горожан и моряков. В недрах новой демократии шел процесс поляризации на узкую прослойку богачей и массу бедняков. Былое, хотя бы сугубо приблизительное, равенство достатка афинских граждан времен становления демократии уходило в далекое прошлое.

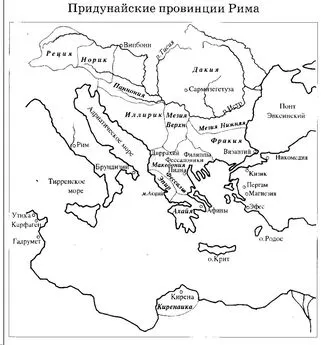

Ограничусь самой краткой информацией. Четыре пятых примерно полумиллионного населения Аттики (включая рабов) было занято в сельском хозяйстве. Из общей площади страны в 2550 кв. км (в 20 раз меньше Московской области) лишь немногим более половины было пригодно для земледелия. Остальное занимали невысокие горы. Единственный крупный город — Афины. Почвы малоплодородны. Основные сельскохозяйственные культуры: ячмень, изредка пшеница, маслины, виноград, овощи и фрукты. Скотоводство, за неимением хороших пастбищ, ограничивалось содержанием коз, овец и свиней. Держали домашнюю птицу. Крупные земельные угодья, принадлежавшие аристократическим семействам, находились главным образом в прилегающей к Афинам долине. Их владельцы жили, как правило, в городе, землю обрабатывали рабы и вольноотпущенники. Мелкие землевладельцы работали сами. Обычный инвентарь — плуг и пара быков. Были и арендаторы. Землю в аренду сдавали сельские общины (демы) и аристократы.

Афинский крестьянин зависел от городского рынка, где он продавал маслины или овощи и покупал хлеб. Земледельцев нередко разоряла война. Вторгшийся неприятель вырубал маслины и фруктовые сады.

Ремесленное производство было сосредоточено в городе. Производили ткани, одежду, домашнюю утварь, глиняную посуду, изделия из металла, оружие, украшения. Кустари — свободные и метеки — работали по индивидуальным заказам или на продажу внутри страны. Продукцию на внешний рынок производили в мастерских (эргастериях), где было занято по нескольку десятков рабов. Здесь уже имело место разделение труда.

Эллада располагала богатыми запасами мрамора и поделочной глины. Немалое число неимущих граждан работало в каменоломнях и карьерах. Особое значение для экономики страны имела добыча серебра из Лаврионских рудников. Здесь под землей был целый город. В узких штольнях, в невыносимо трудных условиях работали только рабы. Рудники принадлежали государству, но сдавались в аренду. 1/24 часть добытого серебра поступала в государственную казну.

Другим источником государственных доходов были пошлины: транзитная — в Пирее, городская — при ввозе товаров в город, торговая. О форосе было сказано выше. Постоянного налога не было. Как уже упоминалось, богатые люди поочередно несли расходы на общественные нужды — «литургии». Помимо оснащения триеры, это могло быть финансирование праздника: обучение и содержание хора, постановка спектакля, устройство спортивных игр. В военное время вводили прямой и прогрессивный подоходный налог ("эйсфору"). Для него граждане сами оценивали свое имущество. Немалую статью дохода, особенно в конце века, составляли штрафы и конфискации в пользу государства.

Чтобы завершить описание морской империи, посмотрим, что представляла собой в середине V века ее метрополия. Вообразим себя путешественниками, впервые посетившими древние Афины. Познакомимся с обликом и бытом их населения."Материалы этого раздела заимствованы из книг: К. М. Колобова и Е.Л. Озерницкая. Как жили древние греки (Л., 1959) и П. Гиро. Частная и общественная жизнь греков (пер. с фр., II, 1915)"

С северо-западной стороны к главному входу в город подходят три дороги: из Пирея, с севера — из Беотии и посаженная Кимоном аллея Академии, ведущая к парку в честь героя Академа. Они сближаются в районе Внешнего Керамика, где расположено кладбище. Здесь могилы Солона и Клисфена, братские могилы воинов, семейные захоронения. Стелы, символические фигуры, надписи на надгробиях.

Город окружен высокой стеной. Главный вход — «дипилон» — ловушка для неприятеля. Сорокаметровый узкий коридор замкнут двумя воротами — внешними и внутренними. По сторонам коридора — крепостные стены. Враг, прорвавшийся через внешние ворота, задержится перед внутренними и окажется под перекрестным обстрелом защитников крепости. От дипилона главная торговая улица города, Дромос, ведет к рыночной площади. Вдоль Дромоса расположены харчевни, лавки цирюльников и парфюмеров, торговцев съестными продуктами, домашней утварью, оружием. По обе стороны улицы безо всякого порядка на холмах лепится город. Здесь расположены кварталы ремесленников и мелких торговцев. В наиболее неудобных местах, где скалы покруче — кварталы бедноты.

Платон упоминает, что во времена Сократа в городе было 10 тысяч домов. В них проживало 100 тысяч человек. Подавляющее большинство домов в городе — маленькие, из 2–3 комнат. Комнатка на втором этаже зачастую сдается внаем. В нее ведет наружная лестница. Для строительства использовали углубления в скале, расширенные так, чтобы образовать заднюю стену дома. Остальное — из дерева и необожженного кирпича. Стены побелены известью. Крыши — из черепицы, благо гончарный промысел в городе уже хорошо развит. На небольших окнах — ставни. Улочки узкие, грязные, зловонные. Мусор и помои выплескивают прямо за порог. Названий улицы не имеют — адрес указывают по ближайшей мастерской или лавке. Холмы изрезаны террасками, лестницами, сточными канавами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: