Лев Остерман - О, Солон!

- Название:О, Солон!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Греко-латинский кабинет

- Год:2001

- ISBN:5-87245-055-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Остерман - О, Солон! краткое содержание

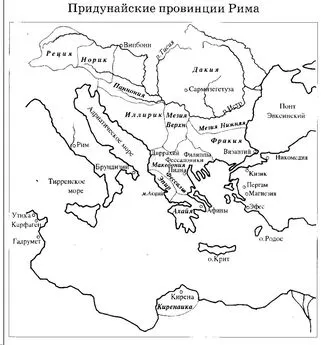

История Афинской демократии от ее становления при Солоне (VI в. до н. э.) до казни философа Сократа (IV в.).

О, Солон! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поистине удивительным был расцвет искусства в Перикловых Афинах. Добавим к этому и развитие науки. Имена Зенона, Анаксагора, Геродота и Протагора нам уже встречались. Часто посещали Афины и ученые из других городов Эллады. А также знаменитые софисты — такие, как Горий, Продик и Гиппий. О Сократе речь еще впереди. Впрочем, роль софистов была двоякой. Кроме чистой науки, их уроки нередко содержали элементы критики демократических институтов и афинских законов. Большая часть учеников принадлежала к аристократической молодежи. Софисты с пренебрежением относились к вопросам морали. Они учили искусству риторики, "убедительной речи", предлагали прагматические рецепты поведения человека "без предрассудков". Из их школы вышло немало будущих грозных противников демократии.

Автор должен признаться, что ему очень хочется приступить к анализу роли Перикла в истории Афинской демократии. Но все же лучше сначала докончить рассказ о его жизни. Созидательная, творческая миссия Перикла была прервана событиями начавшейся в 431 году 2-й Пелопоннесской войны. На третий год этой войны его жизнь оборвалась. В тяжелых испытаниях военного времени, о которых будет рассказано в следующей главе, облик Перикла предстанет перед нами в новом свете.

Глава 6

ПЕРИКЛ (продолжение)

В предыдущей главе упомянуто, что в то время, как Афины были заняты своим строительством и богатели на морской торговле, тучи на Западе сгущались. К концу четвертого десятилетия атмосфера стала предгрозовой. Нарастало напряжение и в самой Афинской империи. Восстания на Эвбее и Самосе Периклу удалось подавить, но угроза целостности империи могла возникнуть снова в любом ее месте. Фукидид констатирует:

"Поводами к восстаниям союзников служили (наряду с другими) главным образом недоимки при уплате дани и при поставке кораблей, а также встречавшиеся иногда уклонения от военной службы. Действительно, афиняне строго взыскивали недоимки, не останавливаясь перед принудительными мерами. Поэтому-то власть афинян стала в тягость людям, не привыкшим к притеснениям и не склонным их переносить". (История, I, 99)

И далее:

"Таким образом большинство эллинов было настроено против афинян: одни желали избавиться от их господства, другие же страшились его". (Там же, II, 8)

"Логика" афинян в этом вопросе хорошо видна из речи афинских послов в Спарте, на Совете государств Пелопоннесского союза. Вот она (в передаче Фукидида):

"… искони уже так повелось на свете, что более слабый должен подчиняться сильнейшему. Вместе с тем, по нашему мнению, мы достойны нашей власти, да и вы сами в недавнее время думали так же. Теперь вы, думая о своей выгоде, ссылаетесь на справедливость. Но соображения справедливости никого еще не заставили упустить представившийся случай расширить свое могущество с помощью силы. И следует похвалить тех, кто, несмотря на врожденное людям стремление властвовать над другими, все-таки управляет справедливее, чем это необходимо при существующей мощи их державы". (I, 76)

Ну что можно сказать? Типично имперская идеология — вечная, на все времена!

Атмосфера все сгущалась и наконец гроза разразилась. Как обычно, она началась издалека. Уже упоминалось, что главным соперником Афин был Коринф с его мощным флотом, который афиняне вытеснили из Эгейского моря. У северо-западного побережья Греции в Ионическом море находился остров Керкира (ныне о. Корфу) — бывшая колония Коринфа, давно порвавшая со своей метрополией. Керкиряне тоже имели сильный флот. В 433 г. между Коринфом и Керкирой вспыхнул военный конфликт. Остров не входил в состав АФинской империи, но керкиряне обратились за помощью к Афинам. Фукидид так передает речь их послов:

"Теперь дело идет уже не о Керкире, а о самих Афинах: плохую услугу оказывает Афинам тот, кто тщательно обдумывая настоящее положение, все же не решается, ввиду предстоящей и почти что неизбежной войны (Афин с Пелопоннесским союзом — Л. О.) вступить в союз с нашим городом… Теперь ведь у эллинов есть только три значительных флота: ваш, наш и коринфский. Если вы допустите объединение двух последних флотов, и если коринфяне нас покорят, то вам придется потом одновременно сражаться на море с керкирянами и пелопоннесцами. Если же вы примете нас в союз, то сможете, усилив свой флот нашими кораблями, успешно вести войну с ними". (I, 36)

Периклу не хотелось ввязываться в войну. Он ограничился тем, что послал «символическую» эскадру в составе 10 кораблей с приказом не вступать в сражение, если только дело не дойдет до высадки коринфян на Керкиру. Вступить, однако, пришлось и даже послать дополнительную, более мощную флотилию. Морское сражение не принесло решительной победы ни одной стороне, но коринфяне теперь имели все основания жаловаться возглавлявшим Пелопоннесский союз спартанцам на военное вмешательство Афин.

Другой конфликт между теми же двумя соперниками вспыхнул на следующий год на далеком севере. Еще одна бывшая колония Коринфа, прибрежный город Потидея, вошедший некогда в состав Делосского морского союза, теперь вознамерился освободиться от владычества афинян. Потидея обратилась за помощью к Коринфу и пелопоннессцы послали туда две тысячи добровольцев. Афиняне снарядили военно-морскую экспедицию и осадили Потидею. Они понимали, что если допустят отпадение города от союза, то это будет началом распада всей империи.

Таким образом, медленно, но неуклонно имперские интересы втягивали Афины в войну. Возник еще и малозначительный сам по себе конфликт с соседним Афинам городом Мегарой из-за беглых рабов и пограничных земель. Мегарцы убили афинского посла, на что афиняне ответили отказом допуска мегарских купцов в Пирей ("Мегарская псефизма"). Гористой Мегаре, целиком зависевшей от подвоза продовольствия морем, это грозило голодом. Мегара тоже входила в Пелопоннесский союз. Вслед за Коринфом она жалуется на Афины в Спарту. Спартанцы и сами обеспокоены ростом афинского могущества. Еще со времен Фемистокла у них были основания подозревать афинян в коварстве. И все же они медлили. В конце лета 432 г. в Спарте собрался Совет Пелопоннесского союза. Коринфяне требовали решительных действий. Согласно Фукидиду их представитель заявил на Совете:

"… Нет сомнения, что этот город, ставший тираном Эллады, одинаково угрожает всем: одни города уже в его власти, а над другими он замышляет установить свое господство. Поэтому давайте немедленно выступим против него и поставим его на место, чтобы впредь не только самим жить в безопасности, но и освободить порабощенных ныне эллинов". (I, 124)

Решение о войне принято, но спартанцы не торопятся выступать в поход. Они шлют в Афины одно посольство за другим. Сначала требуют очистить город от "Килоновой скверны". Придется пояснить, что это такое. За двести лет до описываемых событий некий Килон пытался стать тираном в Афинах. Попытка не удалась. Сторонники Килона оборонялись в Акрополе, потом сдались на условии свободного ухода из города. Однако осаждавшие, ворвавшись на Акрополь, начали кровавую расправу. Напрасно заговорщики искали защиты у алтарей — их перебили и там. Это святотатство и получило название "Килоновой скверны". Так вот. В нем принимали участие далекие предки Перикла. Требование "очистить город" означало изгнание Перикла из Афин.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: