Лев Остерман - О, Солон!

- Название:О, Солон!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Греко-латинский кабинет

- Год:2001

- ISBN:5-87245-055-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лев Остерман - О, Солон! краткое содержание

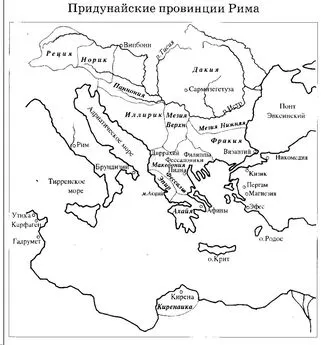

История Афинской демократии от ее становления при Солоне (VI в. до н. э.) до казни философа Сократа (IV в.).

О, Солон! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Между тем, еще один древний и смутный инстинкт заставляет толпу искать себе кумира и вождя, чьей воле она могла бы подчиниться. Нет ничего губительнее для духовной жизни нации, чем если им становится подобный Клеону апостол ненависти и демагог. Чаще всего это случается в обстановке нравственного упадка, общественного разочарования и апатии народа, когда отсутствуют более достойные стимулы к его объединению. Стремление к единению заложено в природе людей. За неимением других побуждений, оно, увы, может довольствоваться ядовитой пищей ненависти.

Таким образом, все три ответа на поставленные вопросы определяются, как мне кажется, одним обстоятельством — неблагоприятным изменением социального состава и нравственного облика населения Афин. Решающую роль стал играть алчный, теперь уже неуправляемый, плебс — детище империи. Началось падение Афинской демократии.

Характерным для этого момента ее истории является пренебрежение к законам. Их подменяют псефизмы Народного собрания. На первый взгляд такая практика отвечает еще более последовательному проведению в жизнь принципа демократии. Но на самом деле она лишает народ свободы, отдает его в руки демагогов, на их произвол. Вот что писал по этому поводу Аристотель:

"В тех демократических государствах, где решающее значение имеет закон, демагогам нет места, там на первом месте стоят лучшие граждане; но там, где верховная власть основана не на законах, появляются демагоги. Народ становится тогда единодержавным, как единица, составленная из многих… Такого рода демос, как монарх стремится и управлять по-монаршему (ибо в данном случае закон им не управляет) и становится деспотом… как у тиранов огромную роль играют льстецы, так у описанной нами демократии — демагоги. Последние бывают ответственны в том, что решающее значение в ней предоставляется не законам, а декретам народа, так как демагоги отдают на его решение все и вся. И выходит так, что демагоги становятся могущественными вследствие сосредоточения верховной власти в полном объеме в руках демоса, они же властвуют над его решениями, так как народная масса находится у них в послушании". ("Политика", IV, 4, 4–6)

Глава 9

КРОВАВЫЕ МЕЖДОУСОБИЦЫ

Эта глава будет очень короткой. Ее можно было бы слить с предыдущей или последующей главами, но я этого не сделал по двум причинам. Во-первых, события, которые в ней будут описаны, происходили вне Афин. Во-вторых, и по времени — они как бы выпадают из хронологии эволюции Афинского государства. Дело в том, что хотя по календарю эти события имели место как раз в тот период истории Афинской демократии, к которому мы только что подошли, по своему смыслу и масштабам они ее опередили на добрый десяток лет. Конечно, для истории это срок ничтожный, но афинянам представилась уникальная возможность увидеть то, что их самих ожидало. Кровавые события, о которых вскоре пойдет речь, потому именно могли бы послужить предупреждением для Афин, что пример афинян сыграл главную роль в охватившей всю Элладу вакханалии. "Семена зла", относительно медленно прораставшие в Афинах, были занесены из них на иные, более благоприятные почвы, где быстро дали буйные побеги. Поясню, что я имею в виду.

В предыдущей главе было показано, как одновременно с разрушением традиционных нравственных устоев жизни Афинская демократия оказалась во власти честолюбивых и корыстных вождей демоса — демагогов. Земельная аристократия, еще так недавно занимавшая ключевые позиции в демократическом государстве, ненавидела и презирала новых лидеров. С ней была солидарна и та часть состоятельных граждан города, которую демагоги оттирали от кормила государственной власти. Объединившись против так называемых «демократов», они именовали себя партией «олигархов». Впрочем, приверженность той или другой партии нередко определялась не происхождением, убеждениями и даже не достатком, а личной выгодой. Об этом, обращаясь к судьям, прямо говорит в одной из сохранившихся судебных речей известный «логограф» (адвокат) конца V века Лисий (459–380 гг.):

"Итак, прежде всего надо вам твердо усвоить, что на свете нет людей, по природе склонных к олигархии или к демократии; каждый стремится к установлению той формы правления, которая для него выгодна…". (XXV)

Эта речь была произнесена в 401 г., но сказанное в ней относится и к 421 г. Однако идущие от времен Солона традиции демократического государственного строя в Афинах были еще очень прочны. Олигархия представляла собой не более, чем оппозицию, а ее партия организационно существовала лишь в виде разрозненных тайных сообществ — «гетерий». Об открытой борьбе с демократами не могло быть и речи.

Другое дело — в прочих городах Эллады. Туда демократия экспортировалась из Афин. Иногда в виде примера, соблазнительного не только для бедноты, но и для тех, в ком новообретенное богатство пробудило жажду власти, а иногда — принудительно, как в городах Афинской морской империи. Это происходило сравнительно недавно. Подражание и принуждение имели в качестве образца Афинскую демократию уже демагогического толка. Собственных демократических традиций не существовало, а влияние аристократии и сложившейся на ее основе олигархии было велико. В результате такого генезиса партии демократов и олигархов во многих городах вели между собой борьбу "на равных". Лидеры обеих партий стремились обещаниями и подачками привлечь на свою сторону рядовых граждан, разжигая ненависть и междоусобную борьбу. Одним из наиболее эффективных средств в этой борьбе стало вовлечение в нее посторонней военной силы. Такую возможность предоставила война между Афинами и Спартой. Демократы стремились заручиться поддержкой афинян, олигархи обращались за помощью к спартанцам.

Государственное устройство Спарты в период Пелопоннесских войн нельзя назвать правлением аристократии или олигархии. Сами эти понятия в обычном их значении не соответствовали своеобразному образу жизни спартанцев. Со времен полулегендарного законодателя Ликурга (VIII в.) в Спарте культивировалась умеренность и даже суровость образа жизни. Личное обогащение никого не привлекало, внешней торговли не существовало, в обращении находилась только медная монета внутреннего пользования, военной добычи спартанцы не брали, данью побежденных врагов не облагали. Это была "община равных" или, скорее, военный лагерь, где распоряжались военачальники, а деньги не могли служить источником ни власти, ни влияния. Сами спартанцы ремеслами и сельским хозяйством не занимались. Их кормило порабощенное еще в незапамятные времена коренное население страны. Институты государственной власти в Спарте имели своеобразный смешанный характер. С одной стороны, — два одновременно царствующих царя. Их власть — наследственная и пожизненная — ограничивалась тем, что они принимали на себя верховное командование во время войны и следили за обеспечением безопасности на дорогах в мирное время. Наряду с царями существовал совет старейшин ("герусия"). Тридцать человек ("геронты"), избирались народным собранием из числа граждан старше шестидесяти лет и оставались членами герусии пожизненно. Это — военный совет и верховный суд. С другой стороны, — демократические учреждения. Вся политическая власть принадлежала Совету из пяти «эфоров», переизбираемых народным собранием ежегодно. Само народное собрание ("апелла"), куда входили все спартанцы, достигшие 30 лет, собиралось ежемесячно, но не имело права обсуждения каких-либо вопросов. Оно лишь одобряло или не одобряло (криком!) действия царей и других должностных лиц.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: