Владимир Янин - Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода

- Название:Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Янин - Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода краткое содержание

Книга посвящена исследованию денежного обращения Древней Руси в средневековую эпоху. Первую часть издания составляет монография «Денежно-весовые системы русского средневековья», опубликованная в 1956 г. и давно ставшая библиографической редкостью. Во второй части собраны статьи, отражающие историю и процессы формирования и развития денежной системы Новгорода в X–XIV вв., а также организацию новгородского монетного чекана в XV–XVII вв.

Книга предназначена для нумизматов, историков, археологов и всех интересующихся нумизматикой.

В оформлении переплета использован клад монет новгородской чеканки первой половины XV в., найденный в Новгороде весной 2008 г. (фото С. В. Трояновского)

Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

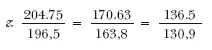

Небезинтересен анализ этой пропорции. Составляющие ее величины относятся друг к другу как 6: 5: 4. В 136, 5 г содержатся четыре единицы по 34,11 г; в 170,6 г таких единиц пять; в 204,7 г их шесть. Величина 34,11 г составляет ровно половину древнейшей гривны в 68,22 г.

Величины нижнего ряда, естественно сохраняя то же соотношение, делятся на несколько меньшую единицу – в 32,75 г. В 130,9 г содержится четыре, в 163,8 г – пять, в 196,5 г – шесть таких единиц.

И величина 32,75 г оказывается теоретически закономерной и существовавшей вполне реально в рассматриваемое время. Это вес наиболее распространенной в русских древностях X–XI вв. сферической (боченковидной) гирьки в 8 единиц по 4,09 г. Следовательно, четырьмя такими гирьками проверялась правильность издаваемого здесь слитка, пятью – обычного шестиугольного серебряного слитка «киевского» типа, шестью – слитка-бруска «северного» типа.

Приведенный расчет, как мне представляется, дает необходимые материалы к осмыслению проблемы происхождения 96-ти золотникового фунта (иначе – гривенки серебра или скаловой гривенки в 48 золотников). Ведь именно 48 единиц по 4,09 г содержала северная гривна серебра в 196,5 г, тогда как в исходной гривне серебра (204,75 г в монетах) было 50 таких единиц. Возвращение в обиход величины в 204,75 г (известной как скаловая гривенка) в определенный момент соединилось с делением ее не на 50, а на привычные в практике 48 единиц, вес которых соответственно увеличился до 4,26 г, и эта новая единица стала называться золотником.

Возвращаясь к хронологическому аспекту проблемы, я полагаю доказанным, что найденный на Городище слиток может датироваться только серединой – второй половиной X в., когда еще существовала древнейшая денежная система с гривной в 68,22 г. Однако эта находка не меняет сложившегося представления о более позднем начале литья на Руси серебряных денежных слитков, поскольку сам ее материал указывает на то, что городищенский слиток имел иную функцию. Он мог служить экзагием – гирей, предназначенной для взвешивания отлитых из серебряных монет предметов, ценностное соотношение которых с монетами требовалось устанавливать в практике торгового обмена. Форма предмета, возникшего как гиря для взвешивания серебра, в дальнейшем была использована в южнорусской системе при литье серебряных денежных слитков.

«Сорочек» как весовая единица

Весной 2004 г. Новгородский музей-заповедник приобрел найденный на берегу Ильменя близ впадения в озеро р. Веряжи шестиугольный слиток «киевского типа», изготовленный, как показал металлографический анализ, из сплава меди и олова: Анализ, произведенный в Экспериментальном криминологическом центре МВД РФ Э. В. Вртанияном, выявил следующий состав слитка, %: Аг – 3,36; Си – 73,36; Sn – 13,04; Pb – 8,43?; Fe – 0,60; Zn – 0,38; остальное – легкие элементы.

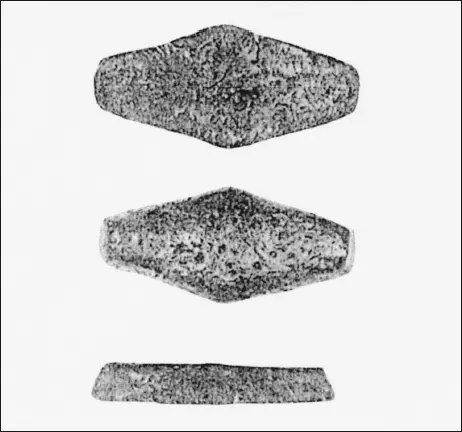

Место находки слитка давно привлекает внимание археологов. Здесь нередки находки свинцовых печатей и других средневековых предметов, маркирующих наличие значительного поселения. Слиток отличается сравнительно небольшими размерами (его длина – 7 см, ширина – 3 см) (илл. 3) и необычным для предметов этой категории весом: 108,876 г.

Материал, из которого изготовлен слиток, определяет и его функцию. Это не фальшивая денежная гривна, а несомненная гиря. В поисках ее весового значения перспективной оказалась ее кратность 40 единицам. Деление на 40 дает рациональную величину в 2,7219 г, идеально соответствующую норме куны-дирхема в древнейшей русской денежно-весовой системе – 2,73 г (гривна в 68,22 г = 25 кунам; куна = 2,7288 г). Иными словами, перед нами знаменитый в денежной терминологии Древней Руси сорочек, выраженный не в сумме звериных шкурок, а в их весовом серебряном эквиваленте. Что касается времени изготовления рассматриваемого слитка, его ориентация на дирхем датирует находку X в.

Илл. 3. Находка 2004 г.

Предложенный расчет ведет к еще одному существенному наблюдению. Оказывается, что шестиугольный денежный слиток «киевского» типа (163,8 г) представляет также сорочек, но с лежащей в его основе иной единицей – 4,095 г, которая в южнорусской денежно-весовой системе является ногатой [391], а в северной равна двум кунам [392]. Та же весовая единица (4,095) является нормой, лежащей в основе кратности сферических (боченковидных) гирек, обслуживавших севернорусскую денежно-весовую систему. Таким образом, эта единица оказывается переводным коэффициентом из одной территориальной системы в другую.

Термин сорочек, широко распространенный в Древней Руси [393], давно привлекает к себе исследователей необычностью самой конструкции слова сорок, лежащего в его основе. «Только в русском языке есть слово сорок, не славянского происхождения, ибо по существующей конструкции в русском языке число 40 должно бы называться четыредесят, как число 50 называется – пятьдесят; число 60 – шестьдесят и т. д.» [394]. М. С. Левшиновский некогда предложил анекдотическое объяснение такой конструкции: «При переговорах греки, указывая на связки в 40 куньих шкурок… говорили: тэссараконта, т. е. четыре десятка; а русские это слово так поняли: первый слог те (эти), а остальное слово: ссараконтарусские на свой слух и лад переделали в сарако, но по новгородской привычке окать… русские и это слово стали выговаривать как сороко;а время доделало остальное» [395]. Наивным представляется превращение греческого слова в русскую фразу Те сорок кунто, но восхождение русского сорок к греческому обозначению числа 40 кажется вполне правдоподобным [396].

Новгородский клад западноевропейских и византийских монет конца X – первой половины XI в. [397]

Находка монетного клада в ходе археологических раскопок является всегда желанным, но почти несбыточным событием. Только такая находка гарантирует защиту кладового комплекса от неизбежных утрат. Клад, обнаруженный при случайных обстоятельствах, чаще всего теряет часть монет, похищенных или взятых на память находчиками. Однако и тогда, когда подобных изъятий не происходит, исследователь бывает вынужден допускать их возможность и поневоле обращается с изучаемым комплексом как с некоторой частью целого, предполагая, что из его состава безвозвратно ушли наиболее эффектные или чем-то необычные монеты.

Редкость обнаружения кладов при раскопках может быть иллюстрирована практикой Новгородской экспедиции. За шесть десятилетий интенсивных исследований культурного слоя в Новгороде до 1993 г. в нем лишь трижды были найдены монетные клады. В 1953 и 1956 гг. на Неревском раскопе в слоях 80-х годов X в. обнаружены два клада куфических дирхемов (соответственно 871 и 735 монет) [398]. В 1979 г. на Нутном раскопе в слое конца первой четверти XV в. обнаружен небольшой клад ливонских монет (28 экз.) [399]. Четвертая подобная находка является предметом настоящей публикации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: