Владимир Янин - Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода

- Название:Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Янин - Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода краткое содержание

Книга посвящена исследованию денежного обращения Древней Руси в средневековую эпоху. Первую часть издания составляет монография «Денежно-весовые системы русского средневековья», опубликованная в 1956 г. и давно ставшая библиографической редкостью. Во второй части собраны статьи, отражающие историю и процессы формирования и развития денежной системы Новгорода в X–XIV вв., а также организацию новгородского монетного чекана в XV–XVII вв.

Книга предназначена для нумизматов, историков, археологов и всех интересующихся нумизматикой.

В оформлении переплета использован клад монет новгородской чеканки первой половины XV в., найденный в Новгороде весной 2008 г. (фото С. В. Трояновского)

Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

1456 г.: «а за свою истому взя у них князь велики десять тысячь рублев новгородцким серебром» [580].

Ок. 1430 г.: «а серебра головнова пятдесят рублев новгородцкая и четыре рубли» [581].

1428 г.: «а в то же время из Новагорода приде архиепископ Емелиан, нареченный от Фотиа Евфимий, а с ним посадници и тысяцкие, и добиша челом Витофту, а даша с себя окупа полдевяты тысячь рублев новгородцких, а полон весь окупи у Витофта архиепископ, дасть две тысячи рублев» [582].

1346 г.: «а с Порхова взя окупа триста рублев и шестьдесят новогородцких» [583],

1327 г.: «они же убоявшеся послаша к ним послы своя со многою честию, и со многими дары и 5000 рублев новгородцких» [584].

1316 г.: «а срок трем тысячам и двема стома взяти князю на сбор в низовьскыи вес; а како възмет князь 3000 и двесте, тако ему пустити хлеб и всякыи гость. А другыи 3000 взяти князю на средокрестье, в низовьскыи же вес. А третьии 3000 пояша хопыли к собе, дати им на вербьницю без 2 сту и без полутрьтиядчати серебра, в низовьскыи же вес» [585].

Мы видим, что понятие «новгородский рубль», как и противостоящее ему – «низовской вес», появляется отнюдь не в последней трети XV в., а проходит через XIV и XV века. Само противопоставление этих терминов свидетельствует о несомненной разнице между новгородским и московским рублями на протяжении всего этого времени. Такой вывод давно уже стал прочным достоянием науки, и желание его опровергнуть, как только что показано, может опереться только на пренебрежение прямыми показаниями источников. Что касается хронологического момента возникновения разницы между новгородским и московским рублями, то он целиком определяется временем смены термина «гривна серебра» на «рубль». Если новгородский рубль не тождествен гривне серебра, то стремительность этой смены терминов, фиксируемая источниками (в частности, берестяными грамотами) на рубеже XIII–XIV вв., говорит сама за себя.

В подкрепление этого тезиса могут быть привлечены и нумизматические материалы. На рубеж XIII–XIV вв. приходится смена длинных слитков «северного веса» на короткие того же веса слитки с горбатой спинкой. Логично связывать первые с понятием «гривна серебра», а вторые – с понятием «рубль». Разница между этими двумя видами слитков хорошо была понятна летописцу XVI в., который, рассказывая об «обретении» Иваном IV в 1547 г. новгородской софийской казны, «сокровенной» в стене собора, сообщает: «И просыпася велие сокровище, древние слитки в гривну, и в полтину, и в рубль, и насыпа возы и посла к Москве» [586].

Против такого мнения М. П. Сотникова выставляет два аргумента. Первый – «датировать слитки с горбатой спинкой точнее, чем XIV–XV вв. или XIV в., не удается из-за отсутствия в большинстве кладов сопровождающего материала. Верхняя граница изготовления таких слитков определяется известием о прекращении литья слитков в 1447 г. и наличием клейм рубежа XIV–XV вв. на самых поздних из них. Как видно из табл. 3 работы Сотниковой, в кладах эти слитки встречаются с монетами Золотой Орды XIII–XV вв. (6 кладов), с распространенными в Поволжье слитками XIV в. так называемого ладьеобразного типа (2 клада) или несут татарские клейма XIV в. (2 клада). Нижняя же граница их бытования и, главное, самый момент появления горбатых слитков в сфере денежного обращения размыты из-за невозможности датировать слитки более дифференцированно вследствие «чистоты» большей части находок. Всего известно не менее 21 случая находок слитков с горбатой спинкой» [587].

Действительно, составленная М. П. Сотниковой табл. 3 дает основания для именно такого суждения. Однако эта таблица содержит сведения лишь о 21 находке, слитки из которых были пробированы. Между тем в литературе имеются данные о не менее чем 45 кладах с горбатыми слитками. В их числе в кладе из Тамбовки Астраханской губ., найденном в 1892 г., горбатый слиток обнаружен вместе с 450 джучидскими дирхемами 1310–1327 гг., а в смоленском кладе 1889 г. три полтины, отрубленные от горбатых слитков, оказались в сопровождении 411 пражских грошей 1300–1305 гг. [588]Зачем же пренебрегать этими данными и «размывать» нижнюю границу бытования слитков? Показания приведенных кладов прямо свидетельствуют, что в первой четверти, даже в начале XIV в. горбатые слитки уже существовали.

Второй аргумент М. П. Сотниковой – наличие на некоторых коротких слитках граффити в притяжательной форме (Демидова, Кононъва, Маръкова), которые исследовательница трактует как подразумевающие понятие «гривна» (а не «рубль») [589]. Не могу признать этот аргумент вполне корректным. Подразумеваться здесь может любое подходящее по смыслу слово женского рода, в том числе «доля», «казна», «часть» и т. п.

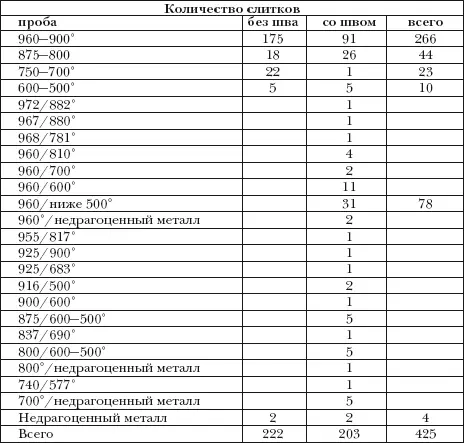

Наиболее существенные материалы, касающиеся дискуссионного вопроса о характере горбатых слитков, представлены М. П. Сотниковой в 1981 г. Имею в виду результаты пробирования 425 слитков такого типа из собраний Государственного Эрмитажа и Государственного Исторического музея. Ввиду важности этих материалов воспроизвожу здесь таблицу М. П. Сотниковой (см. таблицу на с. 359) [590].

Результаты пробирования позволяют сформулировать несколько-существенных выводов. Во-первых, из 425 слитков рассматриваемого типа только 73 обнаруживают разницу в качестве серебра нижней и верхней отливок. Во-вторых, 222 слитка изготовлены техникой монолитного литья. В-третьих, из 203 слитков двойного литья 125 выполнены таким образом, что верхняя и нижняя отливки не различаются по качеству использованного в них металла. В-четвертых, бросается в глаза бессистемность понижения содержания серебра в слитке, выражающаяся как в разных сочетаниях пробы обеих отливок в слитках со швом, так и в разнопробности тех слитков, которые изготовлены монолитно или же двумя отливками одного и того же качества. Все это возвращает мысль М. П. Сотниковой к предположению о преднамеренной фальсификации и о единстве весовой и счетной норм новгородского рубля.

Заранее скажу, что таблица могла бы стать более интересной, если бы автором были представлены материалы по содержанию серебра в каждом слитке, которые можно было бы получить при фиксации веса слитка и пропорционального соотношения объемов отливок в каждом случае. Делу не повредило бы и указание на вид использованного при пробировании слитка (целый или полтина), а также на наличие или отсутствие на нем клейм. Но, поскольку таких данных не приведено, будем благодарны М. П. Сотниковой и за то, что она сочла нужным опубликовать.

Результаты двойного (сверху и снизу) пробирования серебряных слитков XIV–XV вв.

М. П. Сотникова называет полученный результат «неожиданным», а практику изготовления двухслойных слитков из серебра одного качества «загадочной». Добавлю к этому бесспорный вывод автора о том, что «монолитье, выявленное пробированием практически на половине исследованных слитков, прослеживается по крайней мере до начала XV в., так как среди клейменых полтин встречаются экземпляры и без шва (Студенец, Казачья слобода, Средне-Ахтубинское)»; «таким образом, в XIV–XV вв. изготавливали как монолитные, так и двухслойные слитки одного и того же типа»; «следовательно, не подтверждается предположение

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: