Владимир Янин - Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода

- Название:Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Янин - Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода краткое содержание

Книга посвящена исследованию денежного обращения Древней Руси в средневековую эпоху. Первую часть издания составляет монография «Денежно-весовые системы русского средневековья», опубликованная в 1956 г. и давно ставшая библиографической редкостью. Во второй части собраны статьи, отражающие историю и процессы формирования и развития денежной системы Новгорода в X–XIV вв., а также организацию новгородского монетного чекана в XV–XVII вв.

Книга предназначена для нумизматов, историков, археологов и всех интересующихся нумизматикой.

В оформлении переплета использован клад монет новгородской чеканки первой половины XV в., найденный в Новгороде весной 2008 г. (фото С. В. Трояновского)

Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории денежной системы средневекового Новгорода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

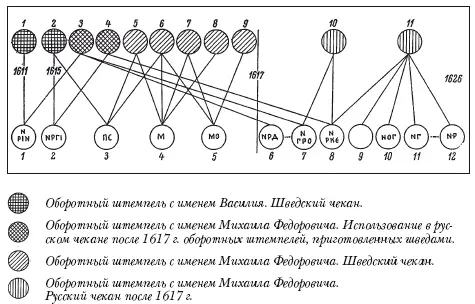

В 1977 г. А. С. Мельникова публикацией новой работы о новгородской чеканке шведского времени и царствования Михаила Федоровича значительно продвинула изучение проблемы, выявив группу копеек с именем Михаила, достоверно связанных с тайной чеканкой шведов [624]. В составе этой группы имеются три типа копеек (5–6, 5–7 и 5–9), образованные сочетанием общего для них лицевого штемпеля, помеченного монограммой Московского денежного двора (МО), и трех разных именных штемпелей Михаила. Другие четыре типа (4–5, 4–6, 4–7 и 4–8) имеют общий штемпель, помеченный другой монограммой Московского двора (М), но в двух случаях (4–6 и 4–7) этот лицевой штемпель сочетается с теми же именными штемпелями, которые были использованы с лицевым штемпелем МО. Еще два типа (3–5 и 3–6) возникли из сочетания уже известных нам именных штемпелей Михаила с лицевым штемпелем, помеченным монограммой ПС, т. е. знаком Псковского денежного двора. Уже это соединение монограмм Москвы и Пскова в одной группе плотно перевязанных штемпельными связями монет противоестественно и свидетельствует, что перечисленные типы не имеют отношения ни к Москве, ни к Пскову, а чеканены в каком-то другом месте как фальсификаты. Однако А. С. Мельниковой посчастливилось обнаружить в кладе монет с хутора Пэнтсаку Тартуского района единственную пока копейку, которая образована сочетанием упомянутого только что лицевого штемпеля ПС с именным штемпелем Василия Ивановича, как раз тем, которым чеканились в Новгороде начиная с 1615 г. копейки шведов (3–2). Таким образом, вся эта группа монет оказывается порожденной шведской инициативой и прекрасно согласуется с теми свидетельствами, которые содержатся в письмах Густава Адольфа 1615 г. и в наставлении боярам 1618 г.

К той же группе новгородско-шведских фальсификатов А. С. Мельникова относит еще два типа копеек (1–3 и 2–4), которые образованы сочетанием именных штемпелей Михаила с теми лицевыми штемпелями, которыми пользовались шведы в Новгороде в 1611–1617 гг. для выпуска копеек с именем Василия Ивановича (Н—РН и НРП).

Вслед за И. Г. Спасским всю эту группу копеек А. С. Мельникова датирует 1615–1617 гг.

Второе существенное наблюдение А. С. Мельниковой состоит в том, что она устанавливает использование на Новгородском денежном дворе уже после восстановления царской власти над Новгородом ряда штемпелей, оставшихся от шведов, чего, как уже отмечено, не допускает И. Г. Спасский. К числу таких штемпелей она относит именные Михаила (3 и 4). Один из них взаимодействует с лицевым штемпелем 1617 г. (РКЕ), изготовленным заведомо после освобождения Новгорода; другой – с лицевым штемпелем НРД, изготовленным еще при Василии Шуйском, но подправленным при Михаиле. Этот подправленный штемпель в свою очередь взаимодействует с именным штемпелем Михаила, появившимся уже в 1617 г. (7—10).

Общая схема новгородского чекана 1611–1626 гг., предложенная А. С. Мельниковой, воспроизведена на рис. 1 [625].

Нумизматические факты, суммированные А. С. Мельниковой, выстраиваются в стройную и на первый взгляд убедительную картину. Однако до решения некоторых принципиальных вопросов не следует торопиться принимать эту схему как окончательно доказанную. Главный из спорных вопросов касается места чеканки шведских копеек с именем Михаила Федоровича. Свидетельства письменных источников таковы, что не дают основания сколько-нибудь категорически называть местом их чеканки Новгород. Напротив, прямое указание документа 1618 г. позволяет утверждать о выпуске таких монет в Швеции (под этим термином можно понимать и области, отошедшие к шведам по Столбовскому миру), поскольку в нем прямо говорится, что чеканы были вывезены из Новгорода уже после ладожского соглашения конца 1616 г., что взяты были чеканы, сделанные при Василии Ивановиче, и что «ныне в Свее денги чеканят, переделав те старые чеканы» на имя Михаила Федоровича. Вывоз русских мастеров, осуществленный насильственно, свидетельствует, что шведы не были способны самостоятельно изготовить необходимые маточники и что таких маточников не было и в Новгороде.

Добавлю к этому следующее. Чеканка шведами в Новгороде копеек на имя Василия Ивановича не была и не могла быть тайной. Между тем столь деликатное предприятие, как выпуск монет на имя царствующего в Москве Михаила «неведомо коими обычаи, кабы на роздор, а не соединение, чего искони не бывало», требовало особой секретности, на которой, в частности, настаивает в письме от 29 июля 1615 г. Густав Адольф. Не представляю, каким образом должная секретность могла бы быть соблюдена, если бы копейки с именем Михаила Федоровича чеканились на Новгородском денежном дворе русскими мастерами, да еще на протяжении целого года.

Следует назвать и нумизматический аргумент. Если уже в конце 1615 г. шведы перешли в Новгороде от чеканки монет на имя Василия к чеканке на имя Михаила, как следует объяснять бросающуюся в глаза количественную диспропорцию? Обследование девяти крупных музеев (в их числе ГИМ) позволило А. С. Мельниковой выявить только 85 «шведских» копеек Михаила [626], тогда как копейки Василия, чеканенные с начала 1615 г. (НРП) (следовательно, тоже на протяжении одного года), известны в кладах и коллекциях во многих сотнях экземпляров.

Допуская, что вся рассматриваемая группа монет чеканится не в Новгороде, а после вывоза денежных мастеров и штемпелей, мы обязаны и именные штемпели 3 и 4 с именем Михаила изъять из этой группы и считать их изготовленными после возвращения Новгорода в состав Русского государства, коль скоро они достоверно употреблялись на Новгородском денежном дворе уже при Михаиле. В таком случае окажется, что и лицевые штемпели Н– РН и НРП, которыми при шведах чеканились копейки на имя Василия Ивановича, оставались в Новгороде и употреблялись при Михаиле Федоровиче.

Поставленную здесь проблему возможно исследовать заново благодаря новейшей архивной находке.

Рис. 1. Схема соотношения копеечных штемпелей Новгородского денежного двора 1611–1626 гг. (по А. С. Мельниковой)

После заключения Столбовского мира, 14 марта 1617 г. в Новгород прибыли царские послы (окольничий, суздальский наместник князь Данила Иванович Мезецкий, дворянин, шацкий наместник Алексей Зузин и дьяки Николай Новокрещенов и Добрыня Семенов), которым было предписано восстановить приходо-расходную систему царской казны в Новгороде. К 23 августа того же года (т. е. к концу 125-го года) по распоряжению послов был составлен обширный отчетный документ о состоянии Новгорода и новгородских дел после «очищения» от шведов, который в дальнейшем будем называть Описью 1617 г. О денежном дворе в этом документе сообщаются следующие сведения:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: