Геннадий Литаврин - Как жили византийцы

- Название:Как жили византийцы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Литаврин - Как жили византийцы краткое содержание

Г. Г. Литаврин — кандидат исторических наук, сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР, автор ряда исследований по истории средневековой Болгарии и Византии и славяно-византийских отношений. Издательство «Наука» выпустило его книги «Болгария и Византия в XI–XII вв.» (I960 г.), «Советы и рассказы Кекавмена. Сочинение византийского полководца XI века» (1972 г.). В новой работе автор рассказывает об условиях жизни и деятельности представителей разных классов и сословий византийского общества в IX–XII вв. Читатель узнает о видах занятий византийцев, об их общественных и социальных институтах, о формах организации государственной и церковной власти в империи, о характере войн, которые вела Византия, о народных движениях и мятежах знати, а также об особенностях византийского быта, о семейных отношениях, воспитании, праздниках и развлечениях византийцев.

Ответственный редактор доктор исторических наук А. П. КАЖДАН

Как жили византийцы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Василий II, который, по словам Пселла, наполнил казнохранилище до краев (пришлось даже расширять подземные галереи), запретил вывоз денег за границу, опасность чего, вероятно, хорошо понимал.

Когда Алексей I занял престол, казна была пуста. Неизвестно, однако, какая сумма в подвалах казначейства считалась минимально необходимой для удовлетворения потребностей государства. Сведения источников на этот счет крайне противоречивы.

Во время поездки Михаила IV в Фессалонику Орфанотроф послал ему из столицы 72 тыс. номисм. Много ли это? Как будто нет: эта сумма являлась лишь добавкой к расходам, которые в соответствии с целями путешествия василевса (поклонение мощам св. Димитрия) не должны были быть большими. Но это вместе с тем как будто и много: когда корабль с этими деньгами попал в руки жупана (правителя) Дукли и тот отказался их вернуть, началась война. Скромным даром германскому императору Анна называет сумму в 144 тыс. золотых и 100 шелковых одеяний. Но это был лишь залог: если бы немцы выступили против Роберта Гвискара, Алексей I послал бы еще 216 тыс. номисм в качестве руги за 20 высоких титулов, пожалованных им германскому повелителю.

При острой нехватке денег в переплавку отправлялась дорогая дворцовая утварь, а также ценности, принадлежавшие лично василевсу и его родственникам, порой — и церковные вещи, что всегда вызывало конфликты с духовенством и осложняло внутреннюю обстановку.

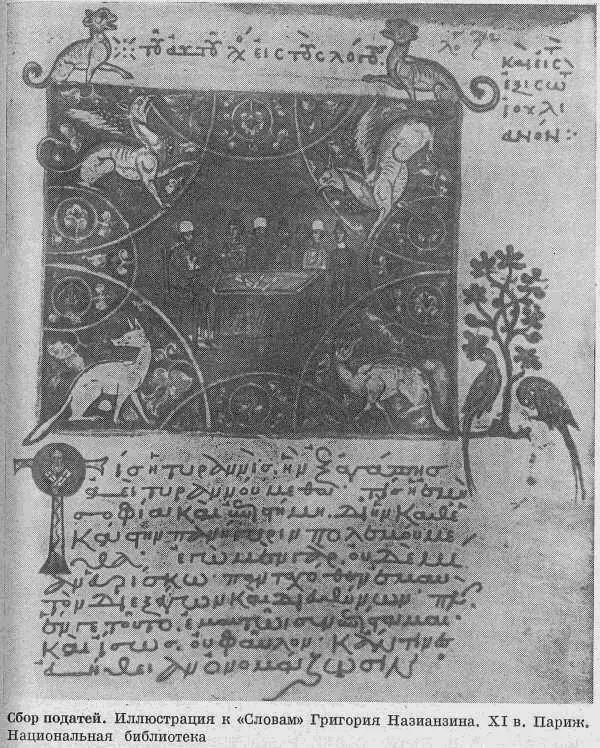

В XI в. денежным налогом заменяли последние натуральные подати и даже воинские повинности значительного слоя крестьянства. Еще в начале Х столетия славяне Пелопоннеса откупались от военной службы. Через полвека они, например, вместо участия в походе в Лонгивардию уплатили в казну 7,2 тыс. номисм и выставили тысячу оседланных коней.

*

Нередко, видимо, сельское и городское население (особенно — некрупных городов) уплачивало одинаковые налоги: горожане занимались и земледелием, а ремесленное производство имелось и в деревнях. Однако были и существенные отличия: ремесло, как и торговля, сосредоточивалось в основном в городах. Горожане-портные шили в порядке повинности паруса для грузовых и военных судов государства, лоротомы (кожевники) изготовляли сбрую и седла для императорских конюшен и гвардейских отрядов, серикарии ткали шелка для дворца (к этому занятию привлекались даже обитательницы гинекеев знатных семей). Некоторые ремесленники платили только налоги (булочники), другие выполняли только повинности (лоротомы), третьих обязывали платить налоги и выполнять повинности (таких было большинство).

Как правило, размеры налогов и повинностей для сельского населения были более значительными, чем для городского. Лишь в отдельные периоды в этот общий курс правительственной политики вносились некоторые коррективы: Никифор II Фока, стремясь укрепить и реформировать армию, снизил налоги с зажиточных крестьян, служивших в тяжелой коннице, заявив, что с них довольно "налога крови".

Чрезвычайная сложность подсчета, обмера и оценки имущества и невежество крестьян усугубляли тяжесть их положения. Для отдельных крестьян норма обложения могла оказаться несправедливой вследствие некоторых официальных предписаний властей. Например, анаграфевс (оценщик имущества) имел право подсчитывать площадь участка неправильной формы (на пересеченной местности такие участки встречались сплошь и рядом), основываясь на длине периметра. Длина периметра делилась на четыре (получали сторону мыслимого квадрата) и результат умножали сам на себя — произведение и принимали за площадь участка. Сохранилось несколько грамот, в которых именно так подсчитаны размеры треугольных и сильно вытянутых ленточных участков — их площадь при этом (а значит, и сумма налога) совершенно «законно» завышена в полтора-два раза. [12] Г. Г. Литаврин . Болгария и Византия., стр. 314–343.

Настоящим бедствием для налогоплательщиков была система откупа налогов и продажи государством должностей, связанных со сбором налогов. Правительство то отменяло эту систему (народ восставал, требуя ее отмены), то вводило ее снова. Частное лицо — откупщик или покупатель должности налогового сборщика — вносил в казну или обязывался внести определенную сумму денег — обычно большую ранее поступившей с откупаемого налогового округа или собранной занимавшим там официальный пост сборщика государственным чиновником. Взамен это лицо получало право при сборе налогов с откупленной им территории прибегать к помощи полицейских властей. Его легальным правом признавалось получение за счет налогоплательщика определенной прибыли сверх суммы, затраченной им на откуп. Откупщик часто занимал под проценты требовавшиеся для откупа деньги у ростовщиков, и эти проценты он также погашал, взимая с налогоплательщиков намного больше официально установленного ранее налога. Кекавмен писал, что немало домов в столице выросло благодаря откупу налогов. Как и налоги, можно было откупить у фиска право на сбор казенных пошлин с купцов, своих и иноземных. Ученые давно пришли к единому мнению, что в Византии главным бедствием для населения было не количество разнообразных налогов и их размеры, а произвол практоров (налоговых чиновников).

Невообразимую путаницу в исчисление налогов вносил выпуск монет иной пробы, чем ранее. Их соотношение с прежними монетами определялось не всегда точно. Правительство пыталось установить принудительный курс новой монеты. Рынок отвергал этот курс, и налоговые сборщики были вынуждены, не имея точных указаний, каждый по-своему определять новый размер налога. В указе императора (Алексея I) сообщается, что некоторые практоры взимали при этом почти в десять раз больше, чем другие.

Иногда налог взимался практором отдельно с каждой семьи, иногда — со всей общины, которая на своей сходке распределяла общую налоговую сумму с деревни или провинциального городка. Такие сходки всегда проходили бурно. Даже местному влиятельному магнату Кекавмен советовал не соглашаться на роль арбитра в таких делах.

При взыскании налога практоры, являвшиеся в деревню со стражниками, прибегали порой к физической расправе: от XI в. сохранилось судебное дело о практоре-вымогателе, который даже пытал налогоплательщика огнем и кипятком. Обобранные практорами афиняне, сообщал брат Никиты Хониата — митрополит Афин Михаил Хониат, — не могут дождаться нового урожая ячменя — они ходят по своим полям, обрывая незрелые колосья и губя хлеб на корню; страшно смотреть на их изнуренные голодом потемневшие лица. По его словам, лишь местный судья вымогает с них до 720 номисм, а было много и других, чином пониже; кроме того, нередко является заезжее начальство и устраивает пиршества за счет поселян.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: