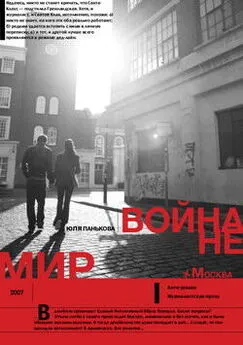

Юлия Кантор - Война и мир Михаила Тухачевского

- Название:Война и мир Михаила Тухачевского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Огонек

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-89947-007-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Кантор - Война и мир Михаила Тухачевского краткое содержание

Книга ведущего научного сотрудника Государственного Эрмитажа Юлии Кантор «Война и мир Михаила Тухачевского» написана на основе ранее неизвестных исторических материалов, обнаруженных автором в результате архивных разысканий в России и Германия. Большинство документов и фотографий публикуется впервые. Судя по этим документам, нет оснований считать Тухачевского «борцом антисталинского сопротивления». Стал бы он со временем таковым? История не терпит сослагательного наклонения…

Стержнем книги «Война и мир Михаила Тухачевского» стали уникальные, ранее не известные документы, обнаруженные автором во время работы в российских и немецких архивах. Такого Михаила Тухачевского мы прежде не знали...

Война и мир Михаила Тухачевского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Он был очень симпатичным и охотно навещал своих французских товарищей… охотно рассказывал… о своем детстве в Пензе, родне, воспитании, о французской или итальянской бабке, и все это без меланхолии»13.

Его дружба с де Голлем и Реми Руром была абсолютно закономерной. С де Голлем Тухачевского, несомненно, объединяло острое переживания происходящего, стремление к активной деятельности и радикализм. Оба молодых пленника стремлись иметь суждение обо всем происходящем, в пользу чего говорили и широкий кругозор, и уверенность в себе. Не случайно французские приятели, шутя, «перекроили» фамилию «Тухачевский» на «Тушатушский», то есть касающийся всего, обо всем имеющий мнение.

Кстати одному из своих французских товарищей — капитану де Гойсу — Тухачевский помог бежать, откликнувшись за него на поверке, благодаря чему пропажа пленника была обнаружена не сразу, и он смог благополучно скрыться.

Ставший впоследствии генералом, де Гойс и в 30–е годы с благодарностью вспоминал об «обаятельном и мужественном русском подпоручике»14.

Форт IX лагеря Ингольштадт был одним из самых суровых по условиям в этой крепости. Да и у нее самой была недобрая слава. В отечественной историографии Первой мировой войны вопрос содержания русских офицеров–военнопленных изучен слабо. Но, не получив представления об «атмосфере повседневности», невозможно анализировать метаморфозы ментальности обитателей лагеря. Дета ли быта можно выяснить, изучая немецкие исследования, богатые материалы фондов и экспозиции Баварского музея армии.

Каждому офицеру полагались кровать с матрасом и подушкой, постельное белье и два одеяла. Стул и табуретка, устройства для подвешивания одежды и размещения пищевых продуктов (шкаф, тумбочка или комод), бак для мытья, сосуд для воды, полотенце, стол, ведро. Предусматривалось «достаточное отопление и освещение»15. В каждом каземате размещались от трех до восьми офицеров, что трактовалось представителями дипломатических миссий Красного Креста как «страшная скученность». Казематы форта IX имели, например, площадь 12 х 6 м каждый, то есть 72 м2. В каждом — по 7 офицеров, то есть на каждого приходилось по 10 м2. В фортах наряду с помещениями, где был только холодный душ, имелись и другие, в которых находились душ и ванна с холодной и горячей водой.

На их работу военнопленные часто жаловались. Испанский представитель посольства назвал ванное помещение «плачевным»16. К физическим неудобствам добавлялись и нравственные:

«Офицеры были подвержены взглядам немецких солдат, которые в любое время могли сюда войти, так как душевые имели разделительные перегородки, но не имели дверей»17.

Заключенные могли обливаться холодной водой столь часто, как желали, но не реже «одного раза в неделю». Эти регулярные процедуры были основанием для жалоб русских военнопленных лагеря Ингольштадт своему правительству 18.

Содержание офицеров оплачивалось из их жалования в соответствии с чином, но изымать на эти расходы разрешалось не более половины денежного довольствия.

Французским и бельгийским офицерам оставшаяся половина жалования выдавалась на руки, русские же не получали ничего — их жалование в Германию не переводилось.

Они могли рассчитывать лишь на помощь из дома.

Особая тема — питание. Обеспечение военнопленных едой стало к 1915 году проблемой из–за неожиданно большого числа пленных и блокадой со стороны антигерманской коалиции. Согласно постановлению прусского военного министерства от 1 апреля 1915 года, каждый военнопленный получал ежедневно 85 г белка, 40 г жира, 475 г углеводов, — в общей сложности 2 700 ккал.

(Столько же причиталось немецким солдатам, призванным на фронт.) Вначале общее питание военнопленных в отдельных лагерях было передано в частные руки. Но, по наблюдениям того же ведомства, некоторые предприниматели не выполняли взятые обязательства по поставке продуктов питания, «доходило даже до недобросовестности — например, колбаса наполнялась мукой и водой, а молоко разбавлялось водой»19. Была даже создана правительственная комиссия, которая проверяла качество продуктов, поставляемых «частниками». 24 апреля 1915 года министерство Пруссии санкционировало переход лагерей на ведение собственного хозяйства.

Еда должна была быть «в достаточном количестве и питательной», «по возможности разнообразной». Однако из–за экономических проблем военного времени продукты дорожали, рацион скудел: пленным офицерам в 1915 году стали давать только снятое молоко и исключили из их рациона белый хлеб. «Выпеченный из заменителей хлеб французы ели только «при необходимости», отдавали его русским или выбрасывали…»20 Подобные «тяготы» не давали покоя французским пленникам, склонным даже проводить забастовки против некачественного питания. Куры сначала были только в форте «Принц Карл» и форте X, и остальные части лагеря восстали против такой дискриминации. С начала 1917 года несушки появились во всех фортах: плен без свежих яиц, очевидно, превосходил все представления о прусской жестокости. Яйца поставлялись военнопленным офицерам и немецким надзирателям. В целом «в качестве сглаживания ситуации» лагерной комендатуре надлежало озаботиться увеличением доли мясных и овощных продуктов. После многократных обращений

офицерам было разрешено в сопровождении конвойных и переводчика ходить в город за покупками, например, за фруктами. Немецкие солдаты–надсмотрщики, правда, часто удивлялись, что военнопленные жаловались на еду… Командование лагеря раз в месяц направляло в военное министерство недельные меню, которые возвращались с «критическими замечаниями и рекомендациями ». «Сегодня давали мед, вкусом и цветом похожий на ваксу»21, — писал Тухачевский родным.

Кухни имелись в каждой части лагеря Ингольштадт.

Надзор осуществлял постоянный офицер или унтер–офицер.

К работе на кухне привлекались и подключались подручные из «особо чистых военнонопленных». Доверенные лица военнопленных обязаны были «постоянно быть на кухне и передавать возможные пожелания»… В ингольштадтском офицерском лагере не было столовых, офицеры питались в своих казематах, где они обслуживались ординарцами.

Тарелки, ножи, ложки и вилки приобретались офицерами за свой счет.

Однообразие меню частенько вызывало нарекания пленных аристократов. Чтобы получить представление о причинах недовольства, процитируем меню.

Меню с 24.10 по 6.11.15 Воскресенье Утро: кофе с молоком и сахаром День: ореховый суп, жаркое из свинины с салатом и картофелем Вечер: какао с джемом Понедельник Утро: кофе с молоком и сахаром День: рисовый суп, говядина с белокочанной капустой и картофелем Вечер: сыр из саго, печеночный паштет Вторник Утро: кофе с молоком и сахаром День: ореховый суп, говядина со шпинатом и картофелем Вечер: рисовый суп и десертный сыр Среда Утро: кофе с молоком и сахаром День: рисовый суп, копченое мясо Вечер: суп из саго, регенбургские колбаски с картофелем Четверг Утро: кофе с молоком и сахаром День: ореховый суп, говядина с белокочанной капустой и картофелем Вечер: суп из саго и сыр «Эмменталь»

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: