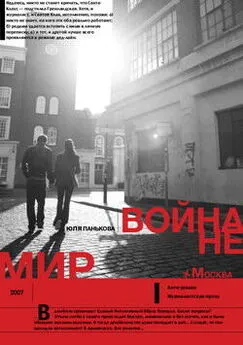

Юлия Кантор - Война и мир Михаила Тухачевского

- Название:Война и мир Михаила Тухачевского

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательский дом Огонек

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:5-89947-007-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Кантор - Война и мир Михаила Тухачевского краткое содержание

Книга ведущего научного сотрудника Государственного Эрмитажа Юлии Кантор «Война и мир Михаила Тухачевского» написана на основе ранее неизвестных исторических материалов, обнаруженных автором в результате архивных разысканий в России и Германия. Большинство документов и фотографий публикуется впервые. Судя по этим документам, нет оснований считать Тухачевского «борцом антисталинского сопротивления». Стал бы он со временем таковым? История не терпит сослагательного наклонения…

Стержнем книги «Война и мир Михаила Тухачевского» стали уникальные, ранее не известные документы, обнаруженные автором во время работы в российских и немецких архивах. Такого Михаила Тухачевского мы прежде не знали...

Война и мир Михаила Тухачевского - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Огромную роль в национальной консолидации сыграло католичество — религия, традиционно влиятельная в Польше и укорененная там гораздо глубже, нежели православие в России. Католическое духовенство выступило с призывом к польскому обществу о сплочении и максимальной консолидации сил для борьбы с угрозой национальному и государственному суверенитету. Оно направило письмо Папе Бенедикту XV, епископатам мира и польскому народу:

«Мы не боремся с народом России, но сражаемся с теми, кто попрал Россию, высосав ее кровь и ее душу, стремясь к новым захватам»23.

Были намеки и прозрачнее:

«Большевизм и вправду идет на завоевание мира. Раса, которая управляет им, уже завоевала мир, используя золото и банки, а сегодня, подгоняемая текущим в ее жилах извечным стремлением к империалистическим захватам, стремится надеть не шею всех народов ярмо своего правления…»

Намек был понят, и по стране прокатилась волна погромов, разумеется, никак не повлиявших на военную ситуацию, но добавивших адреналина радикалам.

Советское руководство в свою очередь апеллировало к народу Польши:

«Мы признали независимость Польши. С самого начала мы не хотели войны, мы шли на самые большие уступки во имя мира, но после того как ваши преступные правители навязали нам войну, мы сосредоточили достаточные силы, для того чтобы вконец разгромить ваших помещиков и капиталистов и обеспечить, таким образом, мир между независимой рабоче–крестьянской Польшей и рабоче–крестьянской Россией… Польские рабочие и крестьяне, польские легионеры!.. Вашей жизни, вашему человеческому достоинству, вашей пролетарской и крестьянской чести не грозит никакая опасность. Сражаясь против нас из–под палки польских панов, вы совершаете измену по отношению к будущей социалистической Польше и к рабочему классу всего мира. Очиститься от пятна измены вы можете только одним путем: перейдя к нам с братски протянутой рукой… Бросайте же кровавое, бесчестное, проклятое дело борьбы с рабочими и крестьянами России и Украины… чтобы таким путем вернее и скорее обеспечить независимую социалистическую Польшу»24.

Заботясь о пропагандистском успехе, Ленин рекомендовал секретариату ЦК РКП(б): «все статьи о Польше и польской войне» следует «просматривать ответственным редакторам под их личной ответственностью.

Не пересаливать, т. е. не впадать в шовинизм, всегда выделять панов и капиталистов от рабочих и крестьян Польши»25.

Однако во «внутреннем употреблении» большевистская великодержавность все–таки проступала:

«Белогвардейская Польша, как и другие мелкие окраинные государства, не имеет самостоятельной политики и руководится жадностью, которая умеряется лишь трусостью»26, — гласили тезисы ЦК РКП (б) «Польский фронт и наши задачи», опубликованные 23 мая 1920 года.

На дипломатическом уровне Польша настаивала на том, чтобы Антанта оказала давление на Советскую Россию, вынудив ее подписать мирный договор. Кроме того, польский премьер Владислав Грабский добивался скорейшей поставки военной техники. К 30 июня Польша исчерпала все кредиты, предоставленные на военные цели западными странами, главным образом Францией. Попытки воздействия на Антанту стали генеральной линией польской делегации на мирной конференции в бельгийском городке Спа, открывшейся 5 июля 1920 года. Это подстегивало и Германию, и Россию обеим нужны были союзники. Германия формально придерживалась нейтралитета, однако нейтралитета, сочувственного по отношению к России.

Вряд ли возможно установить точную дату и инициатора сотрудничества между РККА и рейхсвером. Во всяком случае, мысль о нем в среде германского генералитета зародилась задолго до подписания Рапалльского договора. Одним из первых ее сформулировал главнокомандующий рейхсвером генерал X. фон Зект, который писал, что, еще будучи начальником штаба армии «Норд» в Прибалтике, пришел к выводу о необходимости для Германии опереться на Советскую Россию в борьбе за ликвидацию невозможных для Германии условий, продиктованных державами Антанты в Версале27. Видный военный теоретик, успешный военачальник, автор ряда монографий по военному делу и российскогерманским отношениям, Зект находил союз двух стран перспективным и полезным. «Мысль о совместной работе с Россией» пришла Зекту весной 1920 года28.

С российской стороны первые попытки навести мосты были предприняты в 1919 году через Карла Радека [ 21 ] Радек (Собельсон) Карл Бернгардович (1885—1939). Родился во Львове, в австрийской Галиции. Закончил Краковский университет, с гимназических лет занимался революционной деятельностью. Состоял в социал–демократической партии (СПП). В 1906 г. был арестован в Варшаве за революционную деятельность вместе с Лео Йогишес (Тышко) и Розой Люксембург. Переехав в Германию, примкнул к леворадикальному течению в германской социал–демократии, возглавлявшемуся Р. Люксембург. После высылки из Германии обосновался в Швейцарии, где его и застала война. Будучи участником Циммервальдской (1915 т.) конференции, познакомился и тесно сотрудничал с Лениным и Зиновьевым. Перебравшись в Стокгольм, К. Радек по поручению РСДРП и в качестве ее представителя поддерживал связь с заграничными «интернационалистско–революционными кругами». В октябре 1917 г. приехал в Россию. С 1919 г. — по предложению Ленина — член ЦК РКП(б), член Президиума Исполкома Коминтерна; в 1920 г. — секретарь ИККИ. В 1924–1927 гг. — член ЦИК СССР. Исключен из партии на XV съезде как член «троцкистско–зиновьевской оппозиции» и сослан на Урал. В мае 1929 г. реабилитирован и восстановлен в партии. Снова арестован в 1936 г. и после «признаний» в японском шпионаже, подготовке убийства Сталина и т. п. приговорен к 10 годам лишения свободы. Убит уголовниками в тюремной камере. Реабилитирован в 1988 г.

, вышедшего из Моабитской тюрьмы, куда он был заключен за революционную

деятельность в Германии. В 1920 году Радек, занявший на своей родине, в Польше, заметный политический пост — члена Польревкома, оставался приверженцем экспорта революции и сторонником советско–германского сближения против Антанты.

Жизнь и судьба Радека достойны отдельного упоминания и при рассмотрении темы «экспорта революции». Радек в 1920 году — главный и, пожалуй, самый опытный среди большевиков специалист по «революционной контрабанде ». Во время Первой мировой войны он сблизился с В. И. Лениным, став по его предложению после февральской революции 1917 года членом Заграничного представительства РСДРП в Стокгольме. Радек — одно из главных действующих лиц в криминально знаменитой истории переезда Ленина и его соратников в Россию через Германию в запломбированном вагоне. После захвата большевиками власти прибыл в Петроград, с ноября 1917 года — зав. отделом внешних сношений ВЦИК. С декабря 1917 года — член советской делегации в Брест–Литовске; противник мира с Германией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: