Федор Капица - Тайны славянских богов. Мир древних славян магические обряды и ритуалы. Славянская мифология христианские праздники и обряды

- Название:Тайны славянских богов. Мир древних славян магические обряды и ритуалы. Славянская мифология христианские праздники и обряды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИПОЛ КЛАССИК

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7905-4437-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Капица - Тайны славянских богов. Мир древних славян магические обряды и ритуалы. Славянская мифология христианские праздники и обряды краткое содержание

Удивительный и загадочный мир наших предков — главное, что найдет читатель в этой познавательной книге. В ней разносторонне отражены представления древних славян о мире и его устройстве, подробно рассказано об образах и символах славянской мифологии, персонажах сказок, об обрядах, праздниках и христианских ритуалах. Книгу украшают иллюстрации из редких и малоизвестных источников.

Для широкого круга читателей.

Тайны славянских богов. Мир древних славян магические обряды и ритуалы. Славянская мифология христианские праздники и обряды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

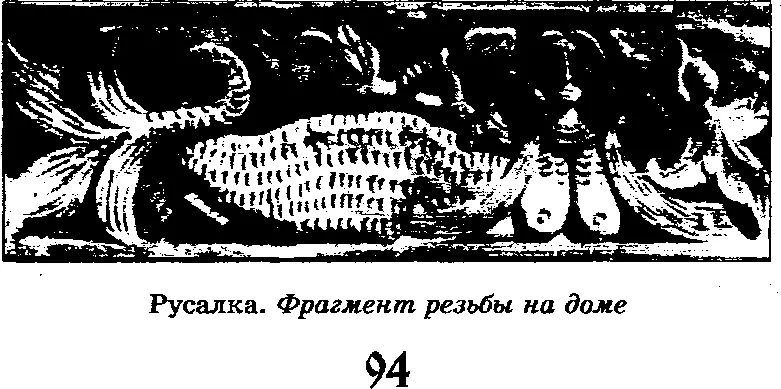

Исполняя особые песни, с русалки снимали венки и гирлянды, бросали их в воду или в костер (если поблизости не было реки). После завершения обряда все разбегались, а русалка стремилась догнать и поймать одного из сопровождавших. Если она ловила кого-либо, это считалось дурным предзнаменованием, предвещая будущую болезнь или смерть.

Считалось, что во время Русальной недели русалок можно было увидеть вблизи рек, на цветущих полях, в рощах и, конечно же, на перекрестках дорог и кладбищах. Рассказывали, что во время танцев русалки исполняют обряд, связанный с защитой посевов. Они могли и наказать тех, кто пытался работать в праздник: вытоптать проросшие колосья, наслать неурожай, ливни, бури, засуху.

Встреча с русалкой приносила несметные богатства или оборачивалась несчастьем. Русалок следовало опасаться девушкам и детям. Русалки могли увести ребенка в свой хоровод и защекотать до смерти. Во время Русальной недели детям и девушкам категорически запрещалось выходить в поле или на луг. Если в этот период погибали или умирали дети, то говорили, что их забрали к себе русалки.

Как и другая нечистая сила, русалки появлялись после захода солнца и убегали при пении первых петухов. Чтобы уберечься от русалок, существовала своеобразная система оберегов. Считалось, в частности, что русалки не любят резко пахнущие растения: полынь, хрен и чеснок.

Выходя после Троицына дня в поле, нужно было обязательно взять с собой листок или веточку полыни. Встреченная русалка спрашивала: «Что у тебя в руках?» Узнав, что в руках была полынь, она убегала с криком: «Прячься под тын!» Если в руках не оказывалось оберега, русалки могли защекотать человека до смерти.

Образы русалок широко представлены в произведениях поэтов-романтиков. Правда, в них обычно встречается образ девушки-утопленницы, водяной красавицы. Она живет на дне реки в хрустальном дворце, летними вечерами выходит с подругами на берег, они расчесывают волосы и ищут того, кто мог бы их полюбить (драма А. С. Пушкина «Русалка», одноименная опера А. С. Даргомыжского).

Сварог

В славянской мифологии бог огня и кузнечного дела, семейного очага.

В Древней Руси Сварог был тесно связан с Даждьбогом, которого называли сыном Сварога. Считалось, что Сварог способствовал развитию технических знаний. Имя бога образовано от древнеславянского корня «вар» — жар, горение. В названии отражено то, что Сварог выступает как охранитель огня.

Следы общего мирового культа поклонения огню видны, в частности, в древнерусском «Слове некоего христолюбца», написанном в начале ХII века, где Сварог отождествляется с древнегреческим богом Гефестом. Неизвестный нам киевлянин рассказывает, что с помощью волшебных клещей, якобы упавших с неба, выковывали оружие, делавшее воина неуязвимым.

Самое большое святилище Сварога находилось в польском селении Радгост. Сварогу поклонялись в Чехии, Словакии, где его называли Рарогом (от древ-неславянского корня «рах» — страх).

С именем Сварога славяне связывали разделение истории на две эры: досварогову и эру Сварога, с которой началась обработка металла. Кроме того, культ Сварога означал установление моногамной семьи, когда полагалось «единому мужу едину жену имети, и жене за един муж посягати».

С появлением христианства черты Сварога перешли к святым Козьме и Демьяну, их стали воспринимать как покровителей кузнечного дела.

Образ бога-кузнеца вошел в сюжет о змееборстве. Согласно мифу, кузнец побеждает змея, нападавшего на его страну. Кузнец предлагает змею пролизать дыру в железной кузнице. Когда змей просовывает в дыру язык, кузнец хватает его железными раскаленными клещами и змей погибает.

На Руси различали четыре вида огня. Самым чистым и чудотворным считался «живой огонь», который добывали трением двух кусков дерева. Этот обряд могли выполнять только пожилые мужчины. Второй вид — огонь, высеченный огнивом. Его добывали в торжественных случаях, например для приготовления свадебной или поминальной пищи. Третий вид — огонь, зажигаемый спичками,— считался безопасным. Самым страшным считался четвертый вид — небесный огонь от удара молнии. Полагали, что его невозможно погасить водой. Если от молнии начинался пожар, то огонь надо было гасить квасом, молоком от черной коровы или яйцами, а от воды он мог разгореться еще сильнее.

Святовит

Главнейший бог западнославянской мифологии. Уже само его имя, переводимое как «бог богов», показывает, что Святовит являлся высшим божеством, повелевавшим остальными богами. Он также считался божеством войны и победы, поэтому его часто представляли в образе воина-всадника.

Главное святилище Святовита находилось в городе Арконе на острове Рюген. Оно описано в многочисленных хрониках, где говорится, что святилище представляло собой каменный храм, выкрашенный в красный цвет. Там находилось изображение бога в виде четырехликого идола. В храме хранились военные атрибуты Святовита: меч, знамя и копье. При храме жил белый священный конь. Считалось, что по ночам бог выезжает на нем. чтобы принять участие в сражениях с врагами. Поскольку подобные идолы обнаружены и на территории России, предполагают, что в глубокой древности Святовита почитали у всех славянских народов.

В храме жил собственный жрец-предсказатель. Обычно гадание происходило следующим образом: коня подводили к трем рядам копий, воткнутых в землю. Если конь спотыкался на левую ногу. Это считалось дурным предзнаменованием. Если же конь ступал с правой ноги, то говорили, что бог поддерживает просящего.

Когда заканчивались основные полевые работы, отмечался посвященный Святовиту праздник. Им руководил жрец, который жил при храме и следил за точным соблюдением всех ритуалов. Во время осеннего праздника божеству приносили богатые жертвы: несколько быков, черных петухов и кур. Обязательным компонентом праздника был ритуальный пирог в виде корабля длиной около полутора метров. Вероятно, выбор формы объяснялся тем, что культ Святовита был наиболее популярен на северо-востоке Европы, где в основном жили мореплаватели.

Во время праздника Святовита проводились и ритуальные спортивные игры, их участники соревновались в беге, прыжках и метании копья. Праздник завершался пиром, после которого все остатки животных собирались и сжигались.

Скандинавский летописец Саксон Грамматик пишет о том, что в древности Святовиту посвящались и человеческие жертвоприношения. Однако они совершались не ежегодно, а лишь в исключительных случаях: при сильной засухе, наводнениях или нападении сильного врага. Со временем у южных славян культ Святовита слился с образом Перуна, и божество утратило свое исключительное положение.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: