Федор Капица - Тайны славянских богов. Мир древних славян магические обряды и ритуалы. Славянская мифология христианские праздники и обряды

- Название:Тайны славянских богов. Мир древних славян магические обряды и ритуалы. Славянская мифология христианские праздники и обряды

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:РИПОЛ КЛАССИК

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-7905-4437-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Федор Капица - Тайны славянских богов. Мир древних славян магические обряды и ритуалы. Славянская мифология христианские праздники и обряды краткое содержание

Удивительный и загадочный мир наших предков — главное, что найдет читатель в этой познавательной книге. В ней разносторонне отражены представления древних славян о мире и его устройстве, подробно рассказано об образах и символах славянской мифологии, персонажах сказок, об обрядах, праздниках и христианских ритуалах. Книгу украшают иллюстрации из редких и малоизвестных источников.

Для широкого круга читателей.

Тайны славянских богов. Мир древних славян магические обряды и ритуалы. Славянская мифология христианские праздники и обряды - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В русской обрядовой традиции использовались два типа венков: обычный, сделанный из травы или цветов, и особый — закрученный из молодых веток берез или дубов. Часто закрученные венки девушки изготовляли вдвоем. Они выбирали большую ветвистую березу, срезали с нее несколько веток и скручивали из них венок, связывая ветки живыми цветами, травами и лентами. Девушки изготавливали венки не только для себя, они плели их и для дерева, вокруг которого во время праздников водили хороводы. Зап-летение венка сопровождалось пением.

На Троицу венок становился обязательным атрибутом девушки. В венках водили хороводы, кумились, молились в церкви. Когда праздник заканчивался, венки бросали в воду или оставляли на могилах умерших родственников.

Иногда венок сохраняли около икон и в течение года использовали как оберег или лечебное средство.

Перед мытьем ребенка венок опускали в воду, во время эпидемий скармливали скоту. Повреждение венка воспринимали как дурной знак, считалось, что хозяйка венка, поврежденного мышами, будет несчастлива в браке или проживет недолго.

В церковь приносили ветки березы и букеты из первых цветов. После обедни их уносили домой, сушили и хранили в переднем углу за иконами. После начала жатвы растения клали в житницу или подмешивали к свежему сену. Из листьев деревьев, стоявших в церкви во время обедни, вили венки, клали их в горшки, где высаживали капустную рассаду. С поверьем, что троицкие растения обладают магической силой, связан обряд венчания скота. Венок надевали на рога коровы или вешали над дверями хлева, хранили весь год и использовали для лечения животных.

Чтобы обеспечить высокий урожай, иногда после обедни служили специальный молебен. С ним связан обычай плакать на цветы — ронять слезинки на дерн или на пучок цветов. О нем упоминают, в частности, А. С. Пушкин в «Евгении Онегине» и С. А. Есенин в стихотворении «Троицыно утро».

После завершения богослужения в церкви все участники отправлялись на кладбище, где украшали ветками березы могилы и устраивали угощение. Помянув умерших, уходили домой, оставив на кладбище еду.

Считалось, что в Зеленые Святки на земле появляются русалки — души умерших девушек и маленьких детей. Они сидят на ветках берез, прячутся в полях, водят хороводы, а в Петровское заговенье покидают этот мир. С поверьем связан обряд похорон или проводов русалок (Костромы).

Усекновение главы Иоанна Предтечи

Один из двунадесятых праздников, отмечается 29 августа (11 сентября).

В Библии рассказывается, что в этот день Ироди-ада (дочь царя Ирода) завоевала расположение царя пением и танцами. В качестве награды она попросила голову Иоанна Крестителя.

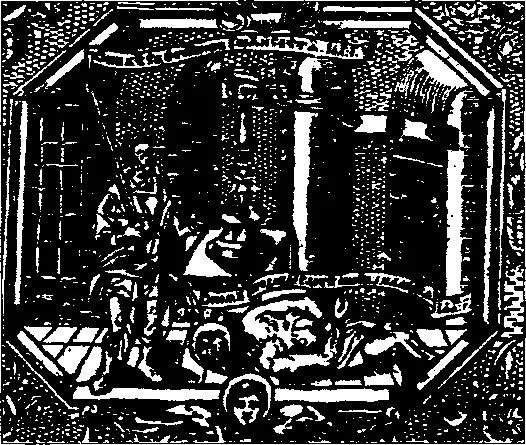

Усекновение главы Иоанна Предтечи Гравюра из старопечатной книги. XVII в.

В народном православии день получил название Ивана постного, поскольку следовало соблюдать многочисленные запреты на еду. Так, категорически не разрешалось есть любые шаровидные плоды — арбузы, яблоки, лук, капусту, репу и т. п. Не разрешалось также употреблять в пищу овощи красного цвета — помидоры, красный перец и виноград. Считалось, что нарушение запрета приводило к кровопролитию. Во

многих местах запрещалось пить красное вино и употреблять круглые блюда и тарелки. Нельзя было также брать в руки любые острые или режущие орудия — серп, нож, топор и даже иголку. Возможно, последний запрет был связан с апокрифической легендой о том, что за год отсеченная голова Иоанна Предтечи вновь прирастает к телу. Если же люди в день ее отсечения будут что-нибудь резать, то голова снова отпадет. К библейской легенде восходит запрет, согласно которому нельзя было танцевать, петь, мыть голову и расчесывать волосы.

В большинстве областей России после дня Иоанна постного начиналась интенсивная уборка репы, свеклы и других культур. Поэтому 11 сентября отмечали как репный праздник. Первую репу, снятую с грядки, приносили домой, клали под иконами и устраивали небольшое угощение.

Поскольку день Иоанна постного считался концом лета и началом осени, полагали, что именно в этот день змеи уходят на зиму в норы. Верили, что на Иоанна опасно находиться в лесу. Вместе с тем, как и в любой пограничный день, собирали лекарственные травы, ягоды и коренья. По поверью, собранные в это время калина, клюква или брусника обладали волшебной силой и могли избавить от головной боли.

Успение Пресвятой Богородицы

Двунадесятый праздник, отмечается 15 (28) августа.

В большинстве районов России к этому дню завершается уборка и посев озимого хлеба. Одновременно начинается Успенский пост — спожинки.

Успение Пресвятой Богородицы Гравюра из старопечатной книги. XVII в.

Обычно в этот день на литургию приносят колосья нового урожая, чтобы Успенья-матушка благословила крестьянский труд и помогла благополучно завершить молотьбу, предохранив собранный урожай от пожара и вредителей. С Успения Пресвятой Богородицы начинается соление огурцов и грибов.

Праздник отмечался в домашнем кругу, поскольку его одновременно рассматривали и как день поминовения усопших.

Фомина неделя (поминовение усопших)

Неделя, следующая за пасхальной. Получила свое название от имени апостола Фомы, уверовавшего в Воскресение Христово, после того как он ощупал раны Спасителя. В обрядности Фоминой недели преобладает поминальная тематика.

Понедельник получил название проводы: именно в этот день начинали провожать предков на тот свет. Согласно народным представлениям, в пасхальный период умершие посещают землю и свои дома, чтобы отметить собственную Пасху. Поэтому значение поминальных обрядов заключается в том, чтобы угостить умерших и помочь им благополучно вернуться на тот свет. Если в семье были утопленники, угощение оставляли у воды или бросали в реку.

Уверение Фомы Гравюра из старопечатной книги. XVII в.

Основной день Фоминой недели — вторник, получивший народное название Радуницы. В этот день, взяв различные кушанья, родственники умерших отправлялись на кладбище. Там они ожидали священника, служившего на могиле панихиду. После ее окончания на могиле устраивали угощение, различные кушанья оставляли и для умерших. Во время угощения было

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: