Андрей Андреев - Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы

- Название:Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Знак»5c23fe66-8135-102c-b982-edc40df1930e

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0320-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Андреев - Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы краткое содержание

Как появились университеты в России? Как соотносится их развитие на начальном этапе с общей историей европейских университетов? Книга дает ответы на поставленные вопросы, опираясь на новые архивные источники и концепции современной историографии. История отечественных университетов впервые включена автором в общеевропейский процесс распространения различных, стадиально сменяющих друг друга форм: от средневековой («доклассической») автономной корпорации профессоров и студентов до «классического» исследовательского университета как государственного учреждения. В книге прослежены конкретные контакты, в особенности, между российскими и немецкими университетами, а также общность лежавших в их основе теоретических моделей и связанной с ними государственной политики. Дискуссии, возникавшие тогда между общественными деятелями о применимости европейского опыта для реформирования университетской системы России, сохраняют свою актуальность до сегодняшнего дня.

Для историков, преподавателей, студентов и широкого круга читателей, интересующихся историей университетов.

Российские университеты XVIII – первой половины XIX века в контексте университетской истории Европы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Среди них С. С. Уварову принадлежит заслуга внедрения схожих принципов в организацию российских университетов, что было тем более необходимо после того упадка, в котором они пребывали под влиянием «средневековых пережитков» Устава 1804 г. и нигилистической по отношению к университетам деятельности министерства А. Н. Голицына. Проведенная Уваровым в 1830-х гг. университетская реформа и непрерывная деятельность министра по обновлению профессорского состава и повышению его научного потенциала принесла свои плоды и поставила российские университеты на высокое место в обществе. В русской периодике 1830—40-х гг. их общественное значение воспринималось сквозь призму аналогичного значения «классических» университетов в Германии, подчеркивалось единство их научного идеала и начал «академической свободы» не в ее средневековом, а в новом, гуманистическом понимании, которые в конечном счете должны привести к обновлению общества в целом. Однако из-за европейских событий 1848 г. достигнутые в России успехи системы университетского образования в глазах высшей власти были дезавуированы, и период «мрачного семилетия» ознаменовался борьбой с «классическими» принципами в университетах.

Продолжившиеся во второй половине XIX – начале XX в. дискуссии показали, что и в дальнейшем обращение к «классической» модели рассматривалось деятелями народного образования как действенное средство повысить общественный вклад и национальное значение университетского образования в России. Это происходило и в эпоху Великих Реформ при обсуждении университетского Устава 1863 г., и в эпоху так называемых «контрреформ» и Устава 1884 г., и особенно после революции 1905 г., когда мировое лидерство основанных на гумбольдтовских принципах немецких университетов было всем очевидно. Однако ни в одну из эпох не получалось полной реализации этих принципов в России. Каждый из названных Уставов, наряду с движением в сторону «классического» университета, сохранял и противоречившие ему элементы, и именно они – вроде уже многократно упомянутой связи университетского диплома и чина – во многом определяли отношение русского общества к университетам. Внимательными наблюдателями (например, в названных работах Н. В. Сперанского) ставился вопрос, возможно ли, вообще, построить «классический» университет в России в том же его виде, в каком он существовал в Европе, и утверждалось, что для этого должны вначале измениться характер государства и гражданское сознание общества – но ведь как раз на становление такого сознания и направлена в первую очередь деятельность «классического» университета!

Поэтому полного ответа на озвученный вопрос в России до свержения монархии найти не успели. С приходом же к власти большевиков приоритеты и цели высшего образования резко изменились, и о «классическом» университете в нашей стране надолго забыли. Впрочем, это предмет уже совершенно другого исследования. [1374]

Вильгельм фон Гумбольдт (1767—1835)

Фридрих Шлейермахер (1768—1834)

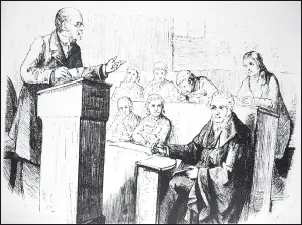

Александр фон Гумбольдт (1769—1859) на лекции профессора Карла Риттера в Берлинском университете

Генрик Штеффенс (1773—1845)

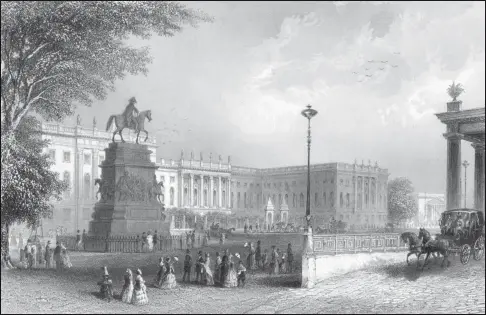

Берлинский университет в середине XIX в.

Мюнхенский университет

Фридрих Вильгельм Шеллинг (1775—1854) в 1830-х гг.

Тимофей Николаевич Грановский (1813—1855)

Якоб Гримм читает лекцию в Гёттингене, 1830-е гг.

В аудитории Московского университета, 1830-е гг.

Михаил Андреевич Балугьянский (1769—1847)

Заключение

«Человек приобретает мудрость опытом жизни, который богат отрицаниями, и чем продолжительнее его опытность, тем глубже его мудрость: так и учебное, равно как и всякое заведение, имеющее свою историю, т. е. органически развивавшееся, потому что историю может иметь только то, что развивалось. Вот почему мы приписываем такую важность древности университетов: они прошли чрез множество отрицаний и развивались органически, сами из себя», – писал В. Г. Белинский [1375].

Действительно, история европейских университетов насчитывает более восьмисот лет, и составной частью в нее входит их история в России. Сюда представления об университетах пришли в результате их постепенного распространения через ряд стран Центральной и Восточной Европы. Если первые университеты возникли в XII – начале XIII в. во Франции и Италии, то с середины XIV до начала XVI в. они прочно утвердились на территории Германии, а с последней четверти XVI в. началась их экспансия на восточные земли Речи Посполитой. Толчком для нее послужили процессы Реформации и Контрреформации, приведшие сюда Орден иезуитов с его новой учебной системой; реакцией же на натиск католицизма явились первые православные высшие школы, типологически близкие по организации к иезуитским, но с четким желанием противостоять последним. Такой «органический рост» университетов естественно достиг в XVII в. и территории Российского государства: после присоединения Киева оттуда в Москву перешла задача основания православного (в конфессиональном смысле) университета, которая была близка к реализации в царствование Федора Алексеевича в начале 1680-х гг. На рубеже XVII–XVIII вв. царские грамоты наконец утвердили в таком значении Киевскую и Московскую академии.

Надо сказать, что все университеты этих веков представляли собой одинаковые по устройству ученые корпорации, права и привилегии которых гарантировались высшей светской и церковной властью. Это единство сохранялось и после Реформации, когда, несмотря на конфессиональные различия, и протестантские университеты северной Германии, и иезуитские университеты Восточной Европы основывались на одном и том же правовом фундаменте, и его же можно усмотреть и в России в «Привилегии на академию» царя Федора Алексеевича. Поддержанные православной Церковью Киевская и Московская академии получили одновременно санкцию от государства и были призваны осуществлять подготовку общественной элиты вообще, из всех сословий (поэтому их нельзя сводить лишь к «церковным училищам»). Тем самым, Россия примкнула на рубеже XVII–XVIII вв. к «доклассическому» этапу университетской истории ненамного позже других стран своего региона, что опровергает тезис о «многовековом отставании» российских университетов по сравнению с европейскими.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/1088261/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya.webp)