Александр Meщеряков - Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАТАЛИС»

- Год:1999

- Город:МОСКВА

- ISBN:5-8062-0007-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Meщеряков - Книга японских обыкновений краткое содержание

Книга посвящена описанию культуры и образа жизни японцев. Первая часть книги, давшая название всему изданию, принадлежит перу А. Н. Мещерякова, известного ученого, автора многих работ по древней и средневековой Японии, долго жившего в этой интереснейшей стране. С неизменной любовью, но без обиняков, он показывает нам внутренние, порой интимные особенности японской жизни в неразрывной связи прошлого и настоящего. Во второй части приведены исторические записки миссионеров-иезуитов, проповедовавших христианство среди японцев в XVI–XVII вв. Третья часть составлена из архивных документов, путевых дневников и воспоминаний европейских путешественников, побывавших в Японии в XVII–XIX веках. Все это дает возможность лучше понять не только реалии японской повседневности, но и проникнуть в саму душу японцев с той стороны, которая оставалась для нас сокрытой в течение столь долгого времени.

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Кроме того, падре Франсиско Кабрал, служивший до своего назначения главой миссии в Японию в 1570 году наставником, проповедником и ректором в Басаиме (Индия), был истинный аскетом и фанатично боролся с язычеством во имя Господа — истинный солдат Церкви. Вряд ли в его представлениях Япония отличалась от любой другой нехристианской страны. Он прибыл с твердым намерением собрать как можно больший, как выражались иезуиты, «урожай душ» и был слишком прямолинеен и настойчив в этом своем намерении. Неудивительно, что его мало интересовали такие тонкости, как японский этикет, к которому он относился с холодным презрением, как к любому языческому ритуалу. Показательно, что свою деятельность на посту Главы миссии он начал с запрета предписанного сословным этикетом ношения шелковой одежды для священников и додзюку , [12] Додзюку — от яндосюку — «жить под одной крышей»: религиозное звание, принятое исключительно в японской иезуитской миссии, присваиваемое японцам-христианам, поступавшим на службу в орден на правах прислуги, помощников, и жившим под одной крышей со священниками.

посчитав это излишней роскошью, и, невзирая на последствия, обязал всех носить простую хлопчатобумажную сутану черного цвета, как в Индии или в Европе.

Пренебрежительное отношение к нормам традиционного японского этикета в сочетании с недостаточной чистоплотностью европейских священников в быту, их суровостью, порой граничащей с грубостью, их кулинарными привычками и, наконец, просто сильно отличающимся фенотипом, привели к тому, что именно они, всегда считавшиеся религиозной элитой, стали теперь выглядеть в глазах японцев варварами и получили прозвище намбандзин— «варвары, пришедшие с Юга». Все это, не говоря уже о постоянных междоусобицах, потрясавших страну, сильно осложняло жизнь миссионеров.

Валиньяно, как пишет Фройс, «сразу же понял, как приходится жить нам в этих краях… будучи поставленными перед необходимостью постоянных переездов с места на место и со всех сторон окруженными смертельными опасностями… И еще падре понял, как необходимы нам были глубочайшие изменения во всем, что касалось и еды, и обычаев, и обихода, раз уж все было так противоположно и отлично от того, к чему мы привыкли в Европе». Другими словами, он осознал необходимость создания такой концепции, которая учитывала бы не только политическую ситуацию, но и культурный контекст. И это было крайне важно как для продолжения существования миссии и успеха ее дела, так и для начала специального изучения местной культуры.

Приняв во внимание жесткую сословную структуру японского общества и осознав необходимость как можно быстрее в нее интегрироваться, Валиньяно первым делом определил в ней место христианских падре. Надо сказать, что здесь он нисколько не изменил свойственному европейцам чувству превосходства, без лишних сомнений объявив всех иезуитских священников равными по положению высшему буддийскому духовенству школы дзэн монастырей группы годзан . [13] Группа монастырей годзан («пять гор») ветви Риндзай школы дзэн сформировалась по инициативе дома Ходзё в конце XIII века. За основу была принята трехступенчатая иерархия дзэнских (чаньских) монастырей в империи Южная Сун. Высший уровень — годзан («пять гор») — пять крупнейших монастырей (в 1299 году камакурский монастырь Дзётидзи был объявлен первым из «пяти гор», вслед за ним этого же статуса был удостоен монастырь Нандзэндзи в Киото); средний уровень — дзиссацу — включал в себя десять более мелких монастырей в Камакура и Киото; низший уровень носил наименование — сёдзан («разные горы») и состоял из много большего, но нестабильного числа монастырей.

В будущем как европейские торговцы и путешественники, так и сами японцы не раз будут пенять иезуитам на то, что они повели себя высокомерно, требуя к себе почти что королевского уважения.

Новая политика, не посягая на священные цели, была по форме интеграционной, а по сути сводилась к четырем основным положениям: 1) строгое соблюдение принципа «сверху вниз»; 2) невмешательстве во внутренние дела страны и сохранение «нейтралитета» при всех обстоятельствах; 3) адаптация к местным традициям и обычаям во всем, что касается повседневной жизни и общения; 4) воспитание собственно японского духовенства с целью укрепления позиций христианства.

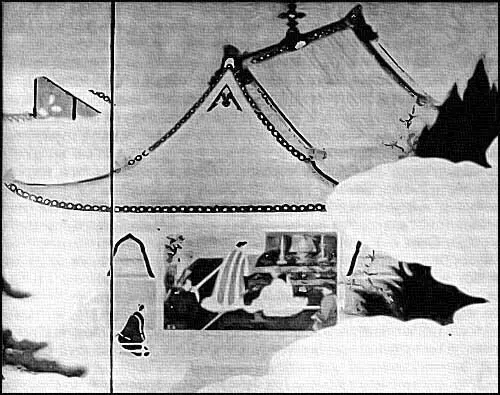

Христианский храм в Нагасаки, XVII в. (Деталь ширмы. Муниципальный музей в Кобэ)

Первое является традиционным для всей политики иезуитов, где бы они ни были. Будучи организацией элитарной, иезуиты, как известно, всегда стремились иметь дело с высшими слоями общества. Безграничная же преданность японцев своему господину, с самого начала так восхищавшая иезуитов, как нельзя лучше вписывалась в рамки этого подхода. Они не без основания делали ставку на то, что обращение в христианство одного князя, обходившееся, кстати говоря, недешево, принимая во внимание стоимость подарков для его ублажения, гарантировало, что за ним последуют и все его родственники, и слуги. Это положение, на первый взгляд, сильно упрощало задачу миссионерам. Время, однако, показало, что со смертью главы семейства родные его в лучшем случае покидали лоно Церкви, а в худшем — становились ее ярыми противниками.

Пример тому — история с Отомо Сорин, правителем Бунго, одним из самых близких друзей и покровителей церкви. Сын этого князя Отомо Ёсимунэ отрекся от христианства и перешел на сторону ее противников — буддийских монахов.

Второе положение было, с одной стороны, продиктовано спецификой политической ситуации, а с другой — фактически демонстрировало отказ от каких бы то ни было притязаний на политическую власть в Японии. Общеизвестно, что религиозные интересы католической церкви были тесно связаны с политическими интересами португальской и испанской короны и являлись частью единой экспансионистской политики. Валиньяно же прямо предупреждает священников о недопустимости не только оказывать какую-либо военную помощь пусть даже и христианским даймё в междоусобных конфликтах, но даже помогать им советом, «потому что это противоречит основам нашей религии, и… способ, каким управляют в Японии, ее обычаи и нравы так сильно отличаются от правления христианских государей в Европе, что падре вряд ли смогут дать правильный совет, но легко могут впасть в заблуждение».

Принципиально новыми являются третий и четвертый принципы. Впервые за всю историю существования католической церкви европейским священникам предписывалось не только знать местные традиции, но и неукоснительно им следовать. И дело не только в том, что это являлось частью тонкой стратегии завоевания расположения и доверия японцев с целью их дальнейшего обращения в христианскую веру, но и в том, что, столкнувшись с отличной от европейской цивилизацией, европейцы впервые вынуждены были официально признать если не ее равнозначность, то хотя бы ее право претендовать на равнозначность. Они с удивлением обнаружили, что непохожесть и варварство — не одно и то же. Валиньяно писал в одной из своих работ:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: