Александр Meщеряков - Книга японских обыкновений

- Название:Книга японских обыкновений

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАТАЛИС»

- Год:1999

- Город:МОСКВА

- ISBN:5-8062-0007-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Meщеряков - Книга японских обыкновений краткое содержание

Книга посвящена описанию культуры и образа жизни японцев. Первая часть книги, давшая название всему изданию, принадлежит перу А. Н. Мещерякова, известного ученого, автора многих работ по древней и средневековой Японии, долго жившего в этой интереснейшей стране. С неизменной любовью, но без обиняков, он показывает нам внутренние, порой интимные особенности японской жизни в неразрывной связи прошлого и настоящего. Во второй части приведены исторические записки миссионеров-иезуитов, проповедовавших христианство среди японцев в XVI–XVII вв. Третья часть составлена из архивных документов, путевых дневников и воспоминаний европейских путешественников, побывавших в Японии в XVII–XIX веках. Все это дает возможность лучше понять не только реалии японской повседневности, но и проникнуть в саму душу японцев с той стороны, которая оставалась для нас сокрытой в течение столь долгого времени.

Книга богато иллюстрирована и обращена к тем, кто интересуется культурой народов Дальнего Востока.

Книга японских обыкновений - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Между тем именно пунктуальность, то есть способность совершать определенные действия в заранее назначенное для того время, является одним из основных требований, предъявляемых к нынешнему «человеку экономическому» (как бы мы к этому типу ни относились — Лесков-то вон еще когда говорил, что за границей жить лучше, а в России — занятнее). И именно на таком «человеке пунктуальном» зиждется благополучие «развитых» западных (и некоторых не очень западных) стран. Принцип «время — деньги» был сформулирован в Европе, но и среди японцев он нашел самое широкое понимание.

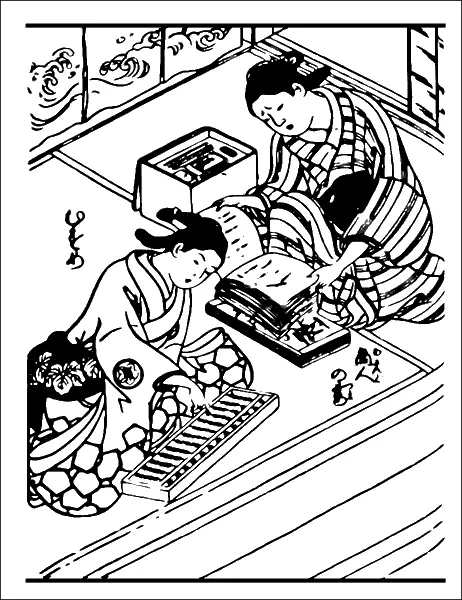

Этот «человек экономический» (или же «считающий») не просто пунктуален — он вообще ставит процедуру измерения (чего бы то ни было — длины, объема, температуры, кровяного давления, дохода и т. д.), а значит, и предсказуемость мира, выше всего. Человек экономический непременно ведет расходно-доходную книгу.

Японские женщины за счетами и хозяйственными книгами

«Человек экономический» знает расписание своей жизни на год вперед. Все это вместе взятое сильно помогает ему в достижении завидного уровня благосостояния, но, с другой стороны, любая «нештатная» ситуация вышибает его из седла.

Вспоминаю, как еще в советском городе Ташкенте пришлось мне переводить один околонаучный симпозиум. Жили мы на загородной «даче» местного ЦК партии, которая представляла собой небольшую гостиницу с очень усиленным питанием-выпиванием (по этой-то части никаких нареканий ни у кого не было). Приехали, поселились, отобедали. Тут прибегает ко мне в полном ужасе один из моих подопечных: «В ваннах затычки отсутствуют!» Я — к комендантше. Она мне: «Были когда-то эти затычки, да все куда-то подевались». Захожу в задумчивости в свой совмещенный санузел. Примериваюсь к сидячей ванне. И тут же выясняю, что дырка в ней очень естественно моей пяткой затыкается. Как будто созданы они друг для друга. После того как я продемонстрировал это научное открытие японским участникам симпозиума, они меня чуть не за героя считали. «Такой молодой, а из кризисной ситуации выход нашел».

На самом-то деле любой советский (да и российский) человек сообразил бы то же самое даже и без всякого примеривания (никаких кулуарных жалоб на отсутствие затычек среди советских участников симпозиума я что-то не слышал — наверняка делали, как я).

На Западе этот несколько зарегулированный (с нашей, разумеется, колокольни, определить высоту которой мы все никак не соберемся) своими измерениями человек формируется веке в XIV–XV. Именно тогда, в преддверии промышленной революции, часовые механизмы начинают порабощать Европу. В Японии же, чересчур в это время увлеченной самурайскими баталиями местного значения, начинают по-настоящему считать и ценить время несколько позже — в мирных XVII–XVIII веках.

В Японии в то время самым обычным занятием сделалось ведение дневников. Причем занимались этим не только люди с положением, но и крестьяне — потребность в «личной истории» и грамота проникли даже в деревню. Из этих дневников мы узнаем, что люди были весьма внимательны не только к тому, что произошло, но и к тому, когда это случилось. Причем кроме года, месяца и дня они имели обыкновение указывать и час. Скажем, с какого часа и по какой шел снег или продолжался прием пищи.

Записывали даже час рождения ребенка. Правда, здесь исходили уже из нужд сугубо практических — ведь эти данные были совершенно необходимы при обращении к прорицателю. А без визитов к нему японцы не были бы самими собой. Ведь нужно было знать все наперед — какой у ребеночка характер будет, чего ему остерегаться нужно. Интересно, что на всем Дальнем Востоке только что появившееся на свет дитя новорожденным как бы и не считалось — в день его появления на свет младенца объявляли уже сразу годовалым, поскольку ему приплюсовывался целый год за девятимесячное (а по лунному календарю — десятимесячное) нахождение в материнской утробе.

Японцы не были оригинальны в том, что ставили свою жизнь в зависимость от космоса. В той или иной форме вера в «подзвездность» наблюдается почти у всех народов, в том числе и у европейцев. Ведь и в средневековой Европе полагалось знать, под каким созвездием ты был зачат. Отсюда и распространенный тогда обычай класть в комнате новобрачных зеркало, в которое они время от времени поглядывали, отправляя свои супружеские обязанности. В самый ответственный момент нужно было не позабыть поглядеть, какое же из созвездий в нем отражается.

Рассуждая об особенностях устройства японской души, немецкий врач Зибольд писал в XIX веке:

«Благородный японец должен всегда знать, что ему следует делать в сношениях с человеком, каковы бы ни были порода, чин и семейство особы, с которой он имеет дело. Он обязан знать и точно исполнять кодекс приличий. От него требуется прежде всего полное знание календаря: нет ничего глупее и опаснее, по мнению японцев, как жениться, или пуститься в путешествие, или предпринять какое-нибудь важное дело в несчастный день».

Да и сегодня посещение прорицателя — чтобы узнать, стоит ли жениться, поменять место работы и т. п. — вещь в Японии чрезвычайно распространенная даже среди образованных людей. И если на улицах вечернего Токио вы видите редкую в этом городе очередь перед каким-то слабо освещенным столиком непонятного назначения — будьте уверены: очередь эта стоит к прорицателю.

Прорицатель и его клиенты

Так что же такое японский «час» и для чего он был нужен? Чтобы разобраться в этом, придется несколько занудно описать всю традиционную систему счета времени.

За свою историю японцы использовали несколько систем датирования тех или иных событий. Можно было указывать год по имени императора. Скажем, сейчас на японском троне находится император Хэйсэй (что буквально означает «становление мира»). Он стал императором девять лет назад. Так что нынешний 1999 год является для японцев и одиннадцатым годом Хэйсэй (в газетах и официальных бумагах именно так и пишут). Тронное имя императора стало совпадать с так называемым «девизом правления» только после 1867 года. До этого каждый правитель выбирал для себя какое-то особенно благоприятное сочетание двух иероглифов и называл свое правление, например, «бесконечная радость» или же «созидание человеколюбия». Это оптимистичное словосочетание-заклинание и называлось девизом правления. Если же посреди правления случалось какое-нибудь безобразие (неповиновение там или мор), то девиз правления можно было и сменить. Ибо прежний себя оправдать не сумел. Точно таким же образом поступали и на исторической родине этих девизов — в Китае.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: