Всеволод Авдиев - История Древнего Востока

- Название:История Древнего Востока

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ОГИ3, Государственное издательство политической литературы

- Год:1948

- Город:М.

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Авдиев - История Древнего Востока краткое содержание

История древнего Востока охватывает историческое развитие древнейших восточных государств, существовавших на обширной территории Северо-Восточной Африки, Передней, Южной и Восточной Азии. Изучение истории многочисленных народов, создавших эти государства и своеобразную восточную культуру, дает нам возможность исследовать одну из важнейших проблем в истории человечества — проблему распада родового строя, возникновения на его развалинах и первоначального развития древнейшего рабовладельческого государства.

История Древнего Востока - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На появление рабства в эту эпоху указывает особый гиероглиф, который встречается на хэнаньских гадательных костях. Этот гиероглиф, который читается «чэнь», изображает глаз и обозначает слова «глаз», «голова», «пленник», «раб». Очевидно, в древнем Китае, как и в других древневосточных странах, военнопленных обращали и рабство в считали, как скот, по головам. Поэтому гиероглиф, обозначавший слова «глаз — голова», стал обозначать понятия «пленник — раб». Процесс классового расслоения, происходивший в недрах сельских общин, развитие торговли и войны привели к усилению рабства и обострению классовых противоречий. Таким образом, эпоху Инь следует считать временем возникновения древнейшего классового рабовладельческого общества.

Это подтверждается результатами раскопок, произведённых в Аньяне, где были обнаружены развалины большого города, возможно, столицы государства Инь. На большом участке размером в 6 га были найдены фундаменты больших построек, может быть, царского дворца, царские мастерские, в которых работали металлурги, мастера по камню и резчики кости. Здесь также были найдены царская сокровищница, из сводчатых подвалов которой извлечено около 6 тыс. ценных предметов, и, наконец, помещение для поста наружной охраны или павильон для царской охоты. Особенно характерно то обстоятельство, что на гадательных костях встречается гиероглиф «цзин», изображающий ворота в городской стене с башней и обозначающий слово «город — столица». Этот гиероглиф сохранился и в современной китайской письменности и входит в состав слов «Пекин» и «Нанкин». Своеобразный тип городских ворот, изображённый в древнекитайском гиероглифе «цзин», сохранился до настоящего времени, в частности в городской стене Бейпина.

Возникновение древнейшего государства

К сожалению, очень обрывочные сведения, которые можно извлечь из древнейших надписей эпохи Инь, позволяют только в самых общих чертах говорить о системе государственного строя этого времени. Очевидно, в Китае этой эпохи уже формировалась деспотическая государственная власть, опирающаяся на централизованный в руках государства земельный фонд.

В «Книге песен» (Ши-цзин) говорится о том, что все земли принадлежали царю. «Под широким небом нет земли, которая не была бы царской». Можно предполагать, что на этих крупных землях, принадлежавших государству и верховному представителю его — царю, в крупных масштабах организовывалось земледельческое хозяйство. В очень многих кратких, почти трафаретных надписях, сохранившихся на гадательных костях, говорится о том, как царь спрашивал оракула: «Даст ли мне просо урожай?» или «Соберу ли я урожай проса?». Опираясь на основное богатство страны, на основной хозяйственный фонд — землю, государство приобретало форму централизованной бюрократической деспотии. Религия использовалась для укрепления авторитета царя. Царь изображался в виде сверхъестественного существа, его сравнивали с богом, иногда его прямо называли божеством. В легендах рассказывается о божеетвенном происхождении царя, главным образом основателя династии. Так, в одном древнем сказании рассказывается о том, что мать предка родовой группы «це», по имени Цзя Ди, идя со своей сестрой, чтобы принести жертву, проглотила яйцо, которое уронила пролетающая ласточка. В результате этого она зачала ребёнка, которому при его рождении дали название Цио (яйцо). Потомок этого рода Чэн Тан основал династию Инь, свергнув последнего царя из династии Ся.

В эпоху образования древнейшего рабовладельческого общества царь в значительной степени являлся также и первосвященником. Мы знаем, что в древнем Китае царь совершал важнейшие религиозные церемонии культа предков и культа богов. В столице Таи дворец царя был окружён храмом предков и южным храмом торжественных царских аудиенций.

Постепенно оформляется чиновничья бюрократия, в состав которой входили представители древней родовой, а затем рабовладельческой знати. Существовали особые должности высших чиновников, помощников царя по управлению страной. Среди них выделяются: великий писец, казначей, церемониймейстер двора и другие высшие должностные лица.

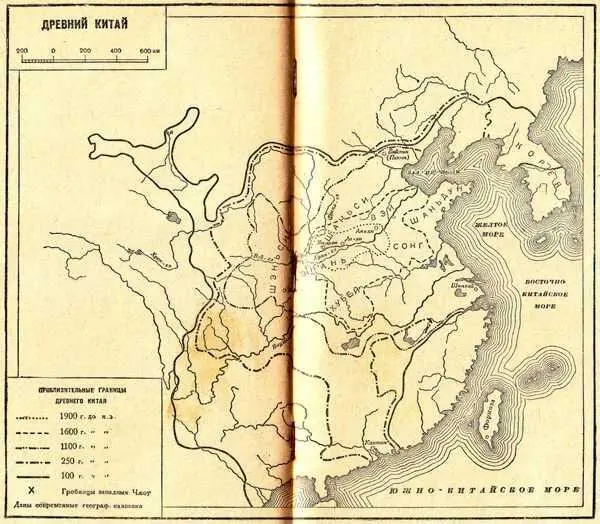

Карта № 10. Древний Китай

Карта № 10. Древний Китай

Таким образом, древнейшее государство, возникшее на территории северного Китая в эпоху первого деления общества на классы — на класс рабовладельцев и класс рабов, с целью подавления и порабощения широких трудовых масс, приобретает черты древневосточной деспотии. Древнейшее государство долго и прочно сохраняет многочисленные пережитки родового строя. При царе существовал аристократический совет, в состав которого входили представители родовой знати и потомки племенных вождей. В гадательных надписях этот совет называется «советом больших и малых». Царский род представлял собой, как и в древнем Египте, большой царский клан, члены которого занимали высшие должности в государственном и военном управлении. Самый термин, служивший для обозначения слова «царь» (ван), уже встречается в иньских надписях. Царская власть в период существования государства Шан внешне сохраняла пережитки того времени, когда племенной вождь, некогда стоявший во главе племени или союза племён, объединял в своих руках древнейшие функции руководителя охот, военачальника и первосвященника.

Как указывает китайский филолог Го Можо, архаические формы современных знаков «ван» (царь) и «цзу» (предок), встречающиеся в гадательных надписях, тождественны друг другу.

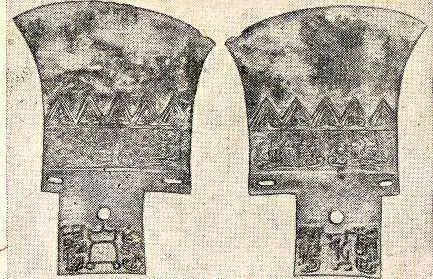

Политическая история этой эпохи почти неизвестна. В некоторых надписях говорится о войнах, которые китайские цари постоянно вели с кочевыми, горными и степными племенами, защищая от них цветущие равнины и богатые земледельческие области древнего Китая. Особенно упорные войны вели китайские цари с западными горцами, совершавшими набеги на деревни и поля государства Инь. Царь спрашивал оракула, начинать ли ему войну с этими неспокойными горными племенами и окончится ли эта война успешно. В гадательных надписях сохранились жалобы на то, что иноземцы тревожат границы страны. Прося советов и помощи у божества, царь указывает на необходимость ведения войны с этими кочевниками. В середине и в конце царствования династии Инь китайцы постепенно колонизуют и завоёвывают горные районы, заселённые варварами, а также долины Вэй и Фэнь, т. е. центральную часть провинции Шэньси и юго-западную часть провинции Шаньси. Необходимость защиты границ страны от кочевников и политика захвата соседних земель, рабов и различной добычи требовали соответствующей организации армии. С древнейших времён китайская армия делилась на основные части: на пехоту, конницу и колесницы. На широких степных просторах Средней и Восточной Азии уже в глубокой древности появились колесница и домашняя лошадь. Колесница и лошадь упоминаются в иньских надписях. При раскопках в Аньяне было найдено около 400 бронзовых украшений колесниц и скелеты лошадей. Китайское войско было вооружено очень примитивно — большей частью бронзовым оружием, саблями из бронзы, боевыми топорами и широко распространённой алебардой, а также луком и стрелами. Численность войск достигала 5 тыс. человек. Кавалерийские отряды состояли обычно из 300 всадников. Некоторые надписи позволяют предполагать существование определённых форм боевых построений. Весьма возможно, что применялись методы фланговой атаки, флангового окружения и ночных нападений.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: