Натан Эйдельман - Ищу предка

- Название:Ищу предка

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1970

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Натан Эйдельман - Ищу предка краткое содержание

Натан Яковлевич Эйдельман

СССР, 18.12.1930–29.11.1989

Натан Яковлевич Эйдельман родился 18 апреля 1930 года в Москве в семье журналиста. В 1952 году он окончил исторический факультет МГУ. Затем он преподавал в вечерней школе, был научным сотрудником Московского областного краеведческого музея в Истре, а в конце 1980-х гг. работал в Институте истории АН СССР; участвовал в подготовке издания памятников русской Вольной печати, выступал со статьями в научных сборниках.

Печататься Натан Эйдельман начал в 1960 году, тогда и стал формироваться интерес историка и писателя к общественным и культурным движениям России XVIII–XIX вв. В 1963 году была опубликована его первая книга "Герценовский `Колокол`", затем, под псевдонимом Н.Натанов, свет увидела более ранняя работа "Путешествие в страну летописей" (1965). Произведения Н. Эйдельмана отличали строгая документальность и одновременная увлекательность фабулы. В научных монографиях он широко использовал архивные документы, в том числе впервые вводимые им в научный обиход. Среди исторических произведений Эйдельмана наиболеее известны повести, посвященные декабристам: «Лунин» (1970), "Апостол Сергей. Повесть о Сергее Муравьеве-Апостоле" (1975), "Большой Жанно. Повесть об И. Пущине" (1982), "Первый декабрист" (1990), а также "Пушкин и декабристы" (1979), "Твой девятнадцатый век" (1980), "Грань веков" (1982), "Пушкин. История и современность в художественном сознании поэта" (1984), "Быть может, за хребтом Кавказа…" (опубл. в 1990). Его произведения сочетали документальность, глубину и нестандартность историко-философского осмысления фактов с литературной занимательностью, психологической яркостью и особенным интересом к нравственной проблематике. Книги Н. Эйдельмана сразу стали заметным явлением культурной жизни 1960–1980-х гг., предметом многочисленных дискуссий, в том числе с участием самого автора.

Ищу предка - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если так, то Нэлли и ее современники прожили свои недолгие жизни примерно 400 тысяч лет назад.

Впрочем, некоторые ученые все-таки подводят синантропа, «огнепоклонника с довольно большой головой», поближе к нам, в эпоху рисского оледенения (около 200 тысяч лет назад). Еще и еще факты…

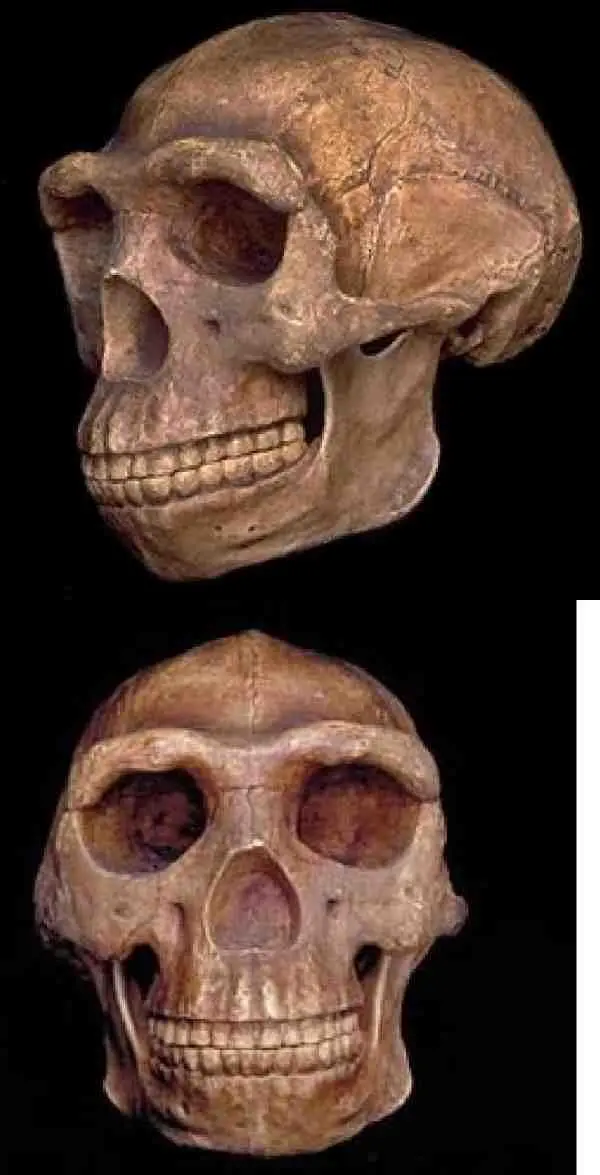

Вейденрейх сверхскрупулезно меряет, описывает кости, не жалея средств на создание самых лучших, громадных, многочисленных фотографий. Он будто предчувствует что-то, будто знает, что лишь на несколько лет, словно мираж, появился перед учеными этот мощный костяной ливень, чтобы затем исчезнуть в небытии. Одновременно с раскопками Вейденрейх готовит и печатает великолепные научные описания находок, затем продолжает это дело во время войны и дарит науке замечательную серию — целую синантропиану.

Череп пекинского синантропа. Реконструкция Вейденрейха.

Чем больше писали и говорили о пекинском человеке, тем чаще поминали и яванского. Синантроп оказал братскую помощь своему «кровнику» — питекантропу, чья вторая жизнь столь долго протекала почти в полном одиночестве.

Между тем на 43-м году нового существования в биографии питекантропа начались странные события.

Весной 1932 года 74-летний Евгений Дюбуа разбирал в своей Лейденской лаборатории ящики, доставленные некогда с Явы обломки костей четвероногих современников питекантропа. И вдруг между делом в одном из ящиков обнаружились… четыре фрагмента бедренной кости обезьяночеловека!

Оказалось, ящик прибыл еще в 1900 году, и ассистенты Дюбуа тогда же точно зафиксировали, где и что было выкопано.

Все тот же речной обрыв на Яве!

Три с лишним десятилетия спорили вокруг черепа, коренных зубов, бедра. Каждый кусочек питекантропа был величайшей драгоценностью. А про обломки, затерявшиеся в ящике, и не ведали. (В 1935-м таким же манером нашли еще фрагмент!)

Необыкновенные приложения к открытию были сродни самой находке — причудливо легкой и простой — и вполне гармонировали со странностями первооткрывателя. Этот случай напоминает, пожалуй, только о замечательных открытиях, сделанных недавно в подвалах Каирского музея среди сложенных туда коллекций (в музее обнаружили кражу, устроили генеральную ревизию, и тут-то начались находки!).

На том, казалось бы, поэтическая атмосфера вокруг питекантропа могла уж и рассеяться. Все больше специалистов признавало правоту лейденского медика и неопровержимые свидетельства синантропа: на Яве и в Китае обитали промежуточные существа, обезьянолюди.

И тут, когда пришли признание и слава, тут 75-летний Евгений Дюбуа отрекся.

Неожиданно в 1935 году он печатает статью, где отказывается от мысли, что нашел обезьяночеловека: как раз бедро, самая человеческая часть скелета, при тщательном изучении волокон и костей — остеонов оказалось таким же, как у гиббона, и совсем не таким, как у человека. Потрясенный Дюбуа решил, что покойный Вирхов был прав, что на Яве действительно откопан гигантский гиббон и что внешний вид бедра обманчив, зато внутреннее его строение выдает истину.

Разные мысли приходят в голову по поводу такого необыкновенного поступка. Много ли наберется в истории стариков ученых, отрекающихся от своей главной находки, отрекающихся в момент наивысшего признания, отрекающихся публично-в печати, по своей инициативе.

Разумеется, радость тех, кто не соглашался происходить от обезьян, была велика: «Вы слышали? Сам Дюбуа отрекся… Вот и мы никогда не верили, что от этой грязной, отвратительной яванской твари произошли Гомер, Рафаэль, Бетховен, Толстой!..» И так далее и тому подобное.

Я не имею точных данных о психологической подоплеке этого поступка. Однако мнение, будто Дюбуа уступил церкви, религии, мне кажется несостоятельным. Никаких сведений о его колебаниях между дарвинизмом и библией нет. Преувеличенная, как у Зданского, осторожность, честность, из достоинства перешедшая в недостаток?

Возможно, что было и это. Но для объяснения мало.

Дюбуа, восставший против своего дитяти, не пощадил и чужих. Никакого родства между питекантропом и синантропом старик не признал, хотя оно было очевидно. Дюбуа повторял, что питекантроп не человек, а гиббон; синантроп же — человек, и даже больше человек, чем кажется Блэку, Вейденрейху и другим: просто-напросто это патологический неандерталец, и, следовательно, открытия в Чжоу-Коу-Дянь освещают время, удаленное не на сотни, а только на десятки тысячелетий.

Можно подумать, что в Дюбуа переселилась тень Вирхова: сначала гиббон, по Вирхову, затем «патологический тип», все по тому же Вирхову.

Но против Дюбуа в ту пору смыкают ряды его вчерашние союзники. Они настаивают. Они приводят аргументы.

Советский антрополог Н. А. Синельников подробно анализирует все доводы Дюбуа-старого против Дюбуа-молодого… Синельников самостоятельно сравнивает кости питекантропа и человека. Сравнивает и доказывает, что резкие различая во внутреннем строении бедра, которые так напугали голландца, — различия мнимые, что по микроструктуре кости питекантропа как раз ближе к нашим костям, чем к обезьяньим.

Дюбуа читает работу Синельникова и другие опровержения. Вроде бы соглашается. Во всяком случае, в одной из статей, вышедших перед его восьмидесятилетием, он снова склонен отменить гиббона и признать в своем протеже обезьяночеловека. Но в 1940 году появляется последняя его статья, и снова питекантроп исключается из человеческой родословной… В этих колебаниях, мне кажется, вся суть. Дюбуа все-таки не был антропологом с широким кругом знаний. Он как-то не доверял своей же науке. Может быть, не доверял, как это ни парадоксально, именно из-за легкости своих находок и открытий, легкости, за которую расплачивался всю жизнь.

Загнать питекантропа в небытие старику было, однако, не под силу. Низколобый предок одолевал и вдруг перед самой смертью своего «патрона», словно в насмешку, снова объявился на Яве.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ПИТЕКАНТРОП II ДОЛГОЖДАННЫЙ. ПИТЕКАНТРОП III ЮНЫЙ. ПИТЕКАНТРОП IV МОЩНЫЙ

Эйнштейн, познакомившись с вопросами и тестами, при помощи которых Эдисон выбирал сотрудников, признался, что почти ни на один вопрос ответить не может, но знает, в каких справочниках можно найти все необходимое.

Эйнштейн отвечал как представитель очень развитой науки, такой науки, где количество фактов, которое надо знать ученому, сравнительно невелико: есть точные формулы, по которым многие факты выводятся и объясняются; и есть много разработанных справочников. Развитая наука уже сильна специализировалась, «всем» заниматься нельзя, да и не нужно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: