Ф. Костылев - Почему ТБ-7 не догнал Летающую крепость?

- Название:Почему ТБ-7 не догнал Летающую крепость?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ф. Костылев - Почему ТБ-7 не догнал Летающую крепость? краткое содержание

Почему военно-политическое руководство СССР отказалось от развертывания массового выпуска ТБ-7/Пе-8? Могли ли армады ТБ-7 послужить гарантом мира — ил обеспечить СССР быструю и недорогую победу в войне? Опубликование ряда документов, в частности, отчетов по испытаниям ТБ-7, позволяют ответить на эти вопросы.

Почему ТБ-7 не догнал Летающую крепость? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

22 июля 1941 года Леониду Илларионовичу Иванову одному из первых защитников Кандалакши было присвоено звание Героя Советского Союза.

В первые дни войны отличился командир звена 137-го авиаполка старший лейтенант Макшанов. За первую педелю боевых действий девять раз летал на бомбардировку аэродромов противника в Рованисми и Кемиярви. 2 июля при возвращении па свой аэродром его самолет был атакован тремя вражескими истребителями. Отражая их нападение, стрелок-радист Хайновский сбил один “мессер”. Но тут на наш самолет напал другой истребитель. У советского бомбардировщика вышел из строя один мотор, скорость снизилась. Макшанов продолжал со снижением уходить на восток. Экипаж бомбардировщиков смог поджечь еще один самолет с черными крестами. Но и наша машина была подожжена, а командир экипажа старший лейтенант Макшанов тяжело ранен. Все же он сумел посадить самолет на своей территории и спасти экипаж.

За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевого задания Сергей Андрианович Макшанов и Петр Григорьевич Хайновский были награждены орденами Ленина.

В первый период боевых действий отличился и лейтенант Королев.

30 августа 1941 года, командуя группой из 6 самолетов, Королев обнаружил движущуюся по дороге Кайралы — Алакуртти автоколонну противника. 40 машин везли немецких солдат и боеприпасы. Летчики подожгли 8 автомашин и, снизившись до 200 метров, расстреливали гитлеровцев пулеметным огнем.

1 и 2 сентября группа самолетов Королева отлично выполнила боевое задание по уничтожению живой силы противника, подавлению его артиллерии и самолетов, уничтожению танков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года Королеву В. И. присвоено звание Героя Советского Союза.

Этого же звания удостоен и командир 609-го авиаполка Василий Ильич Ивашкин.

17 октября 1941 года звено наших самолетов получило задачу нанести удар по железнодорожной станции Куолаярви. Возглавив эту группу, Ивашкин точно вывел ее на объект и разбомбил пути и стоящий на них воинский эшелон.

18 мая 1942 года майор Ивашкин сделал ценные аэроснимки, провел разведку танковых частей в районе Ругозера. А затем группой в 4 самолета провел бомбардировку этого района. В воздушном бою немцам удалось подбить машину Ивашкина. Чтобы спасти экипаж, Василий Ильич решил приземлиться. При высадке в лес, летчик погиб.

С первых дней Великой Отечественной войны кавалер ордена Красного Знамени капитан Гальченко Л.А. командовал эскадрильей 145-го истребительного авиаполка. Эскадрилья под его командованием до октября 1941 года совершила 860 боевых вылетов. Затем он принял 609-й авиаполк.

Это был универсальный воздушный боец. Он штурмовал вражеские войска, отражая налеты вражеской авиации на наши позиции и объекты. Его самолет назывался “Черная кошка”: на хвосте самолета была нарисована черная кошка, а механик подрисовывал ему мышек после каждого сбитого самолета. Немецкие летчики хорошо знали самолет Гальченко и, при появлении его в воздухе, быстро нарушали свои боевые порядки, разлетаясь в разные стороны.

В воздушных боях Леонид Акимович лично сбил 7 вражеских самолетов, произвел 77 боевых вылетов.

6 июня 1942 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Самоотверженно сражались советские летчики. За проявленную отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчиками, стойкость, мужество и организованность летчиков, техников, авиаспециалистов 4 апреля 1942 года 145-й и 147-й истребительные авиаполки были переименованы в 19-й и 20-й гвардейские истребительные авиаполки.

Серьезное внимание враг уделял военно-воздушным силам. Встретив упорное сопротивление со стороны советской авиации, противник вынужден был усилить свою истребительную авиацию.

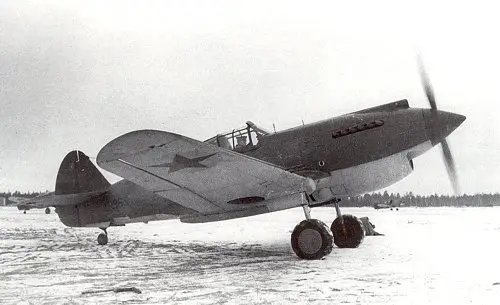

Но и советские военно-воздушные силы укреплялись. Наши летчики получили новые отечественные самолеты: бомбардировщики Пе-2, истребители МИГ-3 и ЛаГГ-3, штурмовики Ил-2. В конце 1941 года авиачасти стали получать самолеты иностранных марок типа “Томагаук”, “Харрикейн”, а в следующем году “Кертис-52” и “Аэрокобра”.

К сожалению, союзники посылали не лучшую свою технику. Их машины по основным тактико-техническим данным уступали как советским самолетам новых конструкций, так и немецким машинам.

Карельский фронт усиливался личным составом и вооружением. Для улучшения управления войсками оперативные группы ликвидировались, вместо их формировались армии, а в них создавались военно-воздушные силы. Так в апреле 1942 года были сформированы военно-воздушные силы 19-й армии. Командующим был назначен полковник Удонин И. Д., военным комиссаром — старший батальонный комиссар Самохин Я. А.

Много усилий вражеская авиация прилагала для того, чтобы воспрепятствовать движению по Кировской железной дороге. После первых налетов советское командование организовало перехват вражеских бомбардировщиков нашими истребителями. Охрана дороги была возложена па ВВС. После образования в ноябре 1942 года авиационных дивизий, за ними закреплялись определенные участки этой коммуникации. На Кандалакшском направлении участок дороги прикрывала 260-я смешанная авиадивизия.

Прикрытие Кировской железной дороги осуществлялось в основном дежурством истребителей на аэродромах в готовности номер один и два. При первом донесении постов ВНОС о появлении воздушного противника дежурные летчики немедленно взлетали и с набором высоты шли в направлении обнаруженной цели. Группа, находившаяся в готовности номер два, переходила в первую готовность и при необходимости наращивания сил, также производила взлет.

Убедившись, что Кировская железная дорога продолжает действовать, противник стал совершать на железнодорожные станции систематические налеты. На станции Ковда, Княжая, Жемчужная в некоторые дни совершалось по 5–6 налетов с интервалом от 40 минут до 2 часов. При этом врагу удавалось выводить из строя железную дорогу па период до 14 часов. Но ночью железнодорожное полотно восстанавливали, и движение поездов возобновлялось.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: