Олег Большаков - История Халифата. Том 1. Ислам в Аравии, 570—633

- Название:История Халифата. Том 1. Ислам в Аравии, 570—633

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Восточная литература,

- Год:2002

- ISBN:5-02-016552-2, 5-02-018165-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Большаков - История Халифата. Том 1. Ислам в Аравии, 570—633 краткое содержание

Книга является первым томом "Истории Халифата". В ней рассматриваются зарождение и формирование ислама в период проповедничества Мухаммада и образование при первом его преемнике мусульманского государства, Халифата, на территории Аравии.

История Халифата. Том 1. Ислам в Аравии, 570—633 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

За 12 лет многое изменилось в нашей жизни, и теперь не приходится, как прежде, сетовать на невнимание к исламу, но маятник качнулся в противоположную сторону — отрицательная предвзятость сменилась апологией и все так же требуется объективное освещение его истории. Поэтому вполне оправданно стереотипное переиздание этой «Истории», хотя что-то и можно было бы добавить к библиографии. Здесь же лишь исправлены некоторые ошибки.

Примечания

[1] Weil, 1846; Caussin, 1847; Sedillot, 1854. К числу выдающихся работ этого периода, хотя и не столь общих, относится: Dozy, 1861.

[2] Weil, 1843, Sprenger, 1861, Muir, 1858.

[3] Noldeke, 1860, Noldeke, 1863. Об этом см. [Watt, 1970, с. 175–176].

[4] Goldziher, 1888, t. 2.

[5] Эта оценка касается только сводных трудов: во второй половине XIX в. вышло много важных исследований по истории Халифата и его культуры.

[6] Muir, 1891

[7] Sedillot, 1877; Lamairesse, 1897.

[8] Muller, 1885, Мюллер, 1895.

[9] Медников, 1897; Медников, 1903; Wellhausen, 1902.

[10] Зайдан, 1902.

[11] Caetani, 1905 Первоначально автор предполагал в девяти томах изложить историю мусульманских стран до 922/1516 г.

[12] Caetani 1912.

[13] Caetani, 1911.

[14] Hitti, 1937.

[15] Brockelmann, 1939.

[16] Например: Thomas, 1937, Glubb, 1966; Nutting, 1965; Mansfeld, 1965; Lewis, 1966; Peters, 1973; Rodinson, 1979.

[17] Крымский, 1903.

[18] Ссылки в нашей работе — на второе издание, см. [Беляев, 1966].

[19] Ashtor, 1969; Ashtor, 1971; Ashtor, 1976; Cahen, 1955; Cahen, 1962; Cahen, 1964; Grohmann, 1934; Большаков, 1984.

[20] Лундин, 1961; Пиотровский, 1985 и др.

[21] Grimme, 1892.

[22] Buhl, 1903; Buhl, 1930.

[23] Margohouth, 1906.

[24] Соловьев, 1896. Идею написать художественную биографию Мухаммада долго вынашивала известная советская писательница В. Ф. Панова [Панова, 1985, с. 254].

[25] Andrae, 1918; Andrae, 1932; Horovitz, 1926; Speyer, 1931; Bell, 1926; Ahrens, 1935; Jeffery, 1938.

[26] Blachere, 1952

[27] Ссылки в нашей работе даны на французский перевод 1958 г., см. [Watt, 1958]; Watt, 1977 (ссылки — на последнее издание работы 1956 г.).

[28] Реакция на эту позицию в западной науке: Bousquet, 1954.

[29] Ссылки в нашей работе — на второе издание, см. [Gaudefroy-Demombynes, 19691.

[30] Watt, 1961.

[31] Rodinson, 1961. Из работ, появившихся в последние годы, можно отметить [Dinet, 1961; Gabrieli, 1963; Rizzitano, 1973; Lings, 1983].

[32] Hamiduliah, 1959.

[33] О библиографиях восточных изданий см. [Geddes, 1985 D 92 D 93]

[34] 16-е изд.: Хайкал, 1965.

[35] Бартольд, т. 6, с. 143–300, 492–574; Кашталева, 1926; Кашталева, 1927: Кашталева, 1927а; Кашталева, 19276; Кашталева, 1928; Кашталева, 1928а; Вннников, 1934.

[36] Климович, 1931; Беляев, 1930; Толстое, 1932

[37] Кор., пер.

[38] Петрушевский, 1966

[39] Едва ли не первая академическая монография' Прозоров, 1973; достаточно полное представление о ведущихся исследованиях дает сборник «Ислам»

[40] Watt, 1970, с. 183–184.

[41] На фоне господствующего ныне разумно критического отношения к раннесредневековым арабским источникам, касающимся предисламского и раннеисламского периода, резко выделяются недоверием к их достоверности работы П. Кроун [Crone, 1980; Crone, 1987].

Комментарии

[*] Воспоминания сподвижников Мухаммада о его словах и поступках, дополняющие предписания Корана. Важнейший источник формирования мусульманского права и этики.

Глава 1. ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ

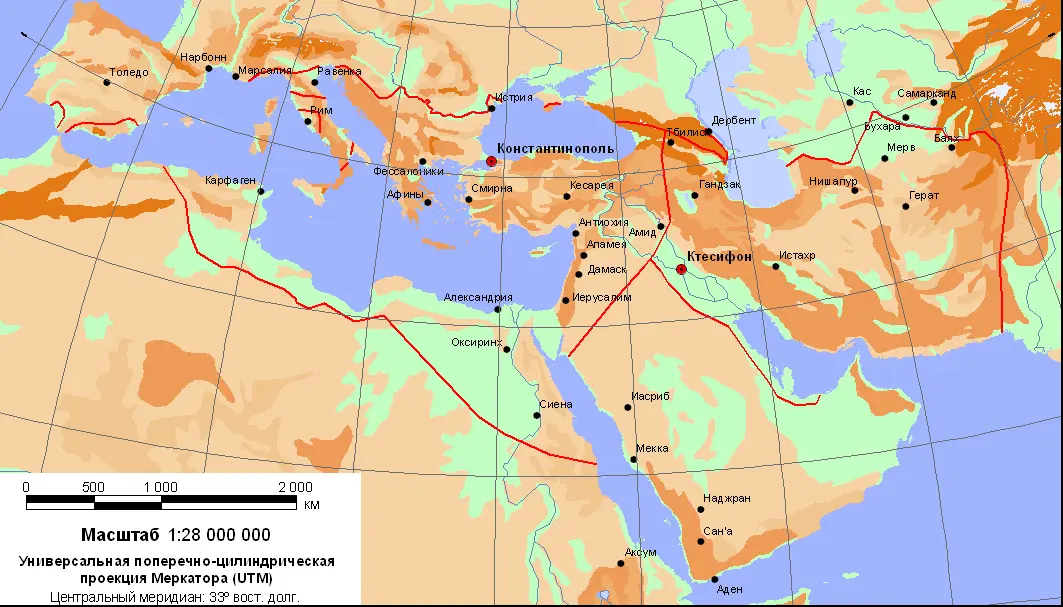

Рис. 1. Византия и Иран в начале VII в.

Посмотрим прежде всего, что представляла собой в начале VII в. та обширная часть Азии, Северной Африки и Южной Европы от Гибралтара до Гиндукуша и от Кавказа до Адена, на которой предстояло развернуться интересующим нас событиям. Отвлекаясь от частностей и превратностей той эпохи, богатой войнами и изменениями политических границ, можно сказать, что обширная полоса Старого Света, расположенная примерно между 30° и 40–45° с. ш., была поровну поделена между двумя великими державами: западную ее половину занимала Византийская империя, восточную — Сасанидская. Площадь первой была около 2,8 млн. км2, площадь второй — 2,9 млн. км2; население, по-видимому, тоже было примерно одинаковым — около 30 млн. человек в каждой [+1]. Этим равенством в значительной степени объяснялись ничейные результаты неоднократных войн за господство на Ближнем Востоке.

Граница между ними, делившая Закавказье примерно пополам, шла через оз. Ван к Евфрату, пересекала его около Хабура и затем расходилась по краю аравийских степей. Здесь начинался столь же обширный аравийский мир (около 2,9 млн. км2), до того времени служивший лишь объектом приложения имперских амбиций обеих великих держав, которых, правда, интересовало не овладение бесплодными пустынями Аравии, а господство над торговыми путями через полуостров. Лишь на пороге VII в. Сасаниды подчинили себе часть Южной Аравии, поставив, таким образом, последнюю точку в борьбе за господство на морских путях в Индию [+2].

Каждый из этих трех регионов имел свои специфические черты социально-экономической структуры, на которых стоит остановиться более подробно.

ВИЗАНТИЯ НА РУБЕЖЕ VI–VII вв

Византийскую империю, простиравшуюся в это время с запада на восток на 4300 км, можно разделить на пять основных историко-географических областей.

Первой из них были Балканы и Малая Азия, составлявшие ядро империи, с преимущественно греческим населением [+3], которое на Балканах в течение VI в. постепенно отступало на юг под давлением славян и кочевников-тюрков или ассимилировалось ими; в последней четверти века отдельные группы славян проникли даже на Пелопоннес. К Малой Азии географически примыкала Армения, большая часть которой в конце века оказалась в составе византийских владений.

Особое положение занимала столица, Константинополь, который после разгрома Рима варварами стал крупнейшим городом Средиземноморья. На площади в 14 км2, обнесенной мощной оборонительной стеной, жило около 375 тыс. человек [+4]. Это огромное население столицы оказывало постоянное давление на внутреннюю политику императоров, вынужденных под угрозой восстания и даже свержения с престола обеспечивать жителям столицы льготные условия существования, в частности обеспечивать бесплатным хлебом десятки тысяч бедняков. Хлебные раздачи, продолжавшие античную традицию, были одним из важнейших средств заглушения классовых противоречий в столице. Основная масса пшеницы для этих целей шла из Египта; роль египетских поставок особенно возросла после того, как Балканы, разоренные нашествиями славян и тюрков, перестали быть надежным источником снабжения столицы продуктами [+5].

Вторым по значению был сиро-палестинский регион, естественная географическая граница которого, отделяющая его от Малой Азии, проходила по горной цепи, изогнувшейся дугой от Александрии (ныне Искендерон) на средиземноморском побережье до верховьев Тигра, а южная соответствовала современной границе Египта на Синайском полуострове. Ливанские горы, протянувшиеся вдоль побережья Средиземного моря, четко делят этот регион на приморскую и континентальную части; лишь в Палестине с понижением гор эта граница становится менее определенной. Приморская часть обильно орошается дождями и имеет множество непересыхающих речек и ручьев. К востоку от гор климат значительно суше, уже в 50—100 км от гор среднегодовое количество осадков недостаточно для земледелия без искусственного орошения. Сходные условия существуют и в северной части междуречья Тигра и Евфрата.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: